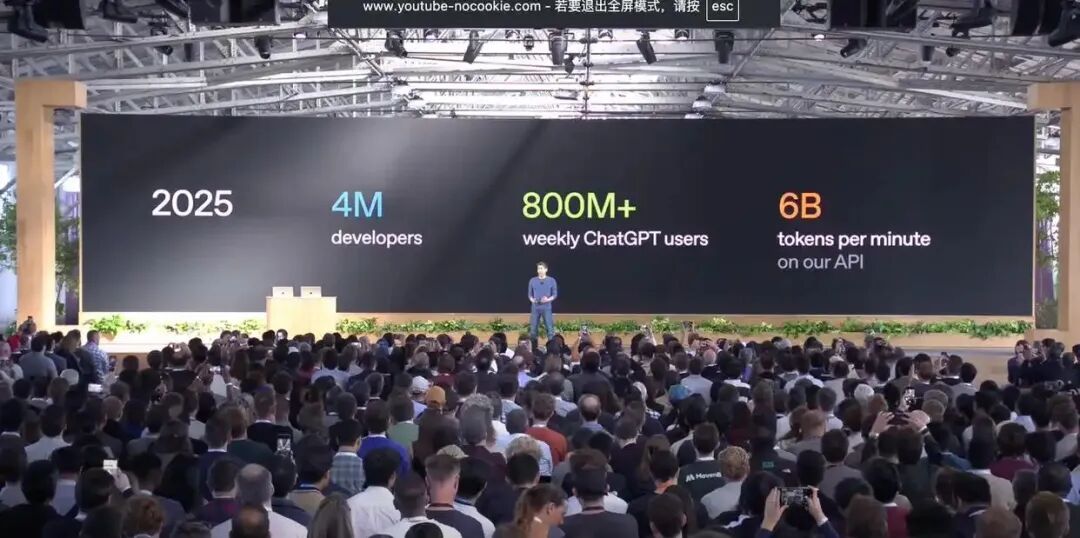

2025年10月6日,旧金山举办的OpenAIDevDay大会上,山姆・奥尔特曼用一组数据拉开了ChatGPT战略转型的序幕:周活跃用户突破8亿,开发者数量达到400万,API接口每分钟处理的Token量飙升至60亿个。

相较于2023年每分钟3亿Token的处理能力,两年间20倍的增长背后,是ChatGPT从单一对话工具向综合性应用平台的关键跨越。

本次大会发布的AppsSDK、AgentKit等工具与API矩阵更新,不仅重构了ChatGPT的产品形态,更预示着AI生态竞争进入了全新阶段。

一、ChatGPT转型的核心解读:从"对话窗口"到"应用生态"

ChatGPT的平台化转型并非简单的功能叠加,而是通过四大核心支柱构建起"应用集成+智能体生态+技术底座"的完整架构,实现了从"被动响应"到"主动服务"的本质转变。

1.AppsSDK:打造嵌入式应用的"操作系统内核"

OpenAI推出的AppsSDK(应用软件开发工具包)堪称本次转型的"基础设施"。

与此前功能单一的插件不同,这套基于ModelContextProtocol开放标准的工具集,允许开发者直接在ChatGPT内部构建支持全屏模式、用户登录和支付协议的交互式应用。

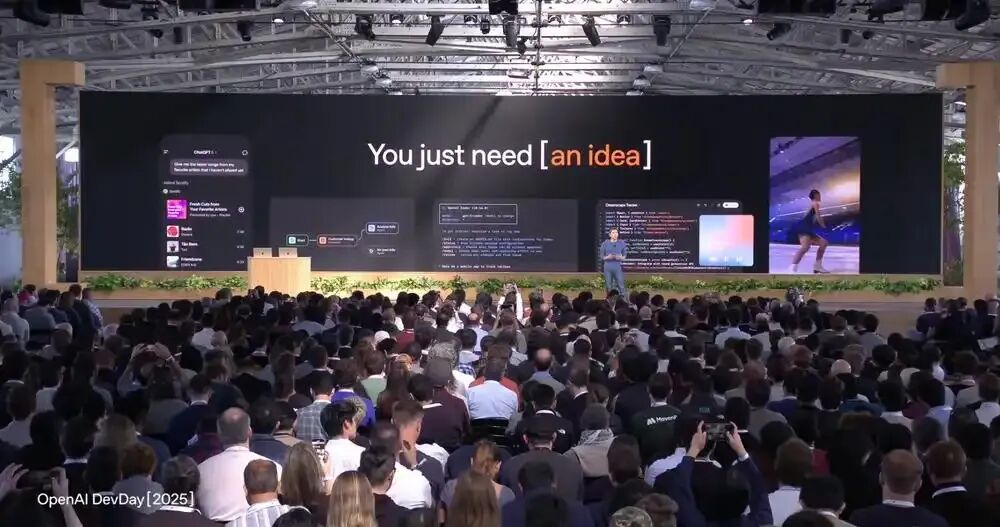

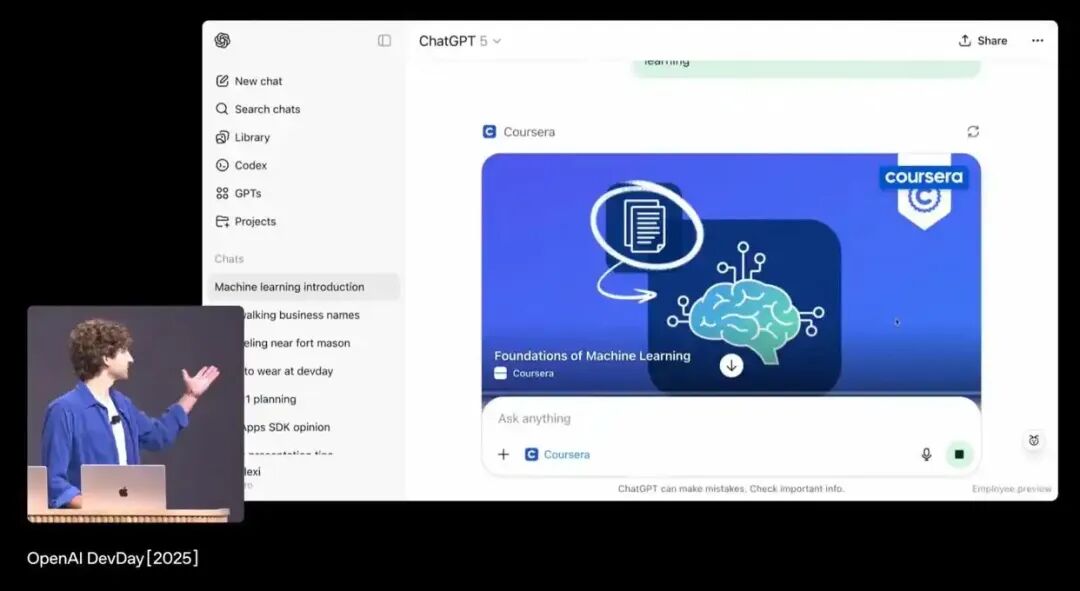

这意味着用户无需离开聊天界面,即可完成从设计到消费的全流程操作——比如用Canva制作海报、通过Booking.com预订酒店、让Spotify生成个性化播放列表,甚至在Coursera上观看网课并获取实时讲解。

首批接入的Canva、Zillow等7家平台,覆盖了设计、出行、教育等高频场景,其示范意义远大于数量本身。

OpenAI计划后续推出的应用目录,将进一步降低用户发现成本,形成类似应用商店的分发体系,但更强调"对话触发"的天然优势——当用户提及"找学区房"时,ChatGPT可主动调用Zillow展示符合预算的房源,这种场景化推荐能力是传统应用商店无法比拟的。

2.AgentKit:降低智能体开发的"技术门槛"

如果说AppsSDK解决了"第三方服务接入"问题,AgentKit则瞄准了"原生智能体构建"的痛点。

这套工具集包含AgentBuilder、ConnectorRegistry和ChatKit三大组件,核心是通过可视化拖拽界面,让开发者像搭积木一样构建能自主执行复杂任务的AI智能体。

大会现场演示中,一个会议日程推荐智能体仅用8分钟便完成构建与发布,而金融公司Ramp用其搭建的"买家智能体",更是将原本需要数月的开发周期压缩至几小时。

AgentKit的价值在于打破了"智能体开发仅属于技术巨头"的壁垒。其内置的安全护栏能屏蔽个人信息、检测恶意行为,ConnectorRegistry则统一管理Dropbox、MicrosoftTeams等数据源的接入,让中小企业也能快速打造适配自身需求的智能体。

Klarna用类似工具构建的客服智能体已处理三分之二的工单,Clay的销售智能体更是实现了10倍增长,这些案例印证了智能体生态的商业化潜力。

3.Codex正式版:强化开发者生态的"协作中枢"

作为服务开发者的核心工具,Codex从预览版转为正式上线,标志着ChatGPT对技术生态的支撑走向成熟。

新版Codex新增Slack集成功能,开发者可在团队频道中直接用自然语言向其分配编程任务,语音交互能力更使其能将"调整会场灯光"这类口语指令转化为技术操作。

CodexSDK的开放则允许企业将其嵌入自有工作流,比如自动审查代码PR,在问题进入生产环境前发现缺陷——数据显示,接入Codex后团队每周合并的PR数量增加了70%。

自今年8月预览版推出以来,Codex的日活跃用户增长超10倍,GPT-5-Codex模型三周内处理了40万亿Token,成为OpenAI增长最快的产品之一。

这种增长不仅源于工具本身的实用性,更因为它精准切入了开发者的协作痛点,为平台生态奠定了坚实的技术创作者基础。

4.API矩阵更新:覆盖全场景需求的"技术底座"

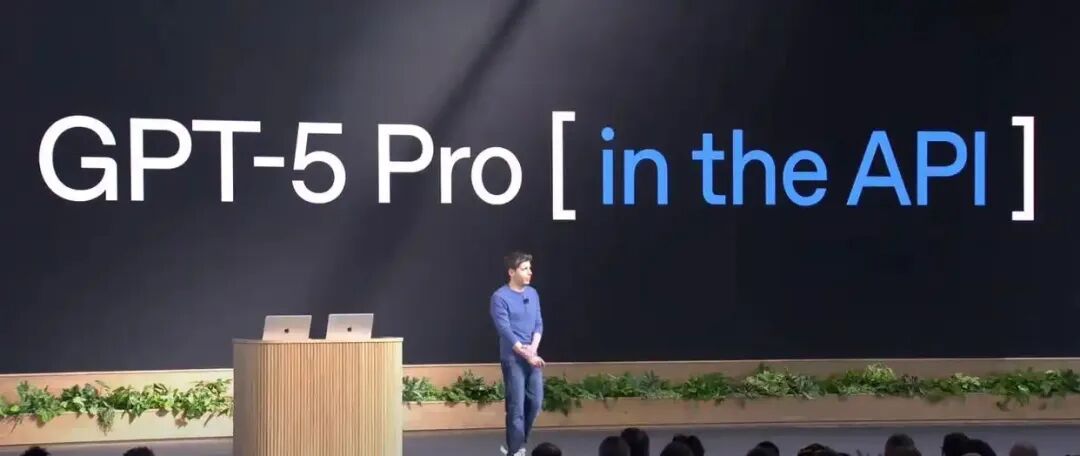

平台化转型离不开灵活的技术支撑,OpenAI此次更新的API矩阵形成了"高端攻坚+轻量化普及"的梯度布局。

GPT-5Pro作为顶级模型,拥有40万Token的上下文窗口,支持文本与图像输入,专门应对科研写作、法律分析等复杂任务,其15美元/百万Token的输入定价虽为基础模型的15倍,但精准匹配了高端场景的需求。

与此同时,gpt-realtime-mini和gpt-image-1-mini两款轻量化模型将成本分别降低70%和80%,配合提示词缓存技术带来的50%输入Token成本下降,大幅降低了中小企业的AI应用门槛。

Sora2API的开放则将视频生成能力纳入生态,电商行业已开始用其批量制作产品展示视频,WPP集团的试点显示这类技术可使图文内容制作成本下降45%。

二、转型的深层分析:战略逻辑、生态价值与现实挑战

ChatGPT的平台化转型并非偶然,而是技术成熟度、用户基础与商业诉求共同作用的结果。这一过程中,既有清晰的战略布局,也面临着不可忽视的挑战。

1.战略逻辑:从"用户粘性"到"生态壁垒"的必然选择

ChatGPT的用户规模已具备平台化基础——8亿周活用户相当于全球互联网用户的近五分之一,400万开发者则提供了生态繁荣的核心动力。

但单纯的对话工具存在明显天花板:订阅制收入增长放缓,用户需求从"信息问答"向"任务解决"升级,而单一工具无法覆盖多元化场景。

平台化转型本质上是构建"用户-开发者"双边市场:8亿用户构成的流量池吸引开发者入驻,丰富的应用与智能体又进一步提升用户留存,形成正向循环。

这种模式能突破订阅制的局限,开辟API付费、应用分成、企业服务等多元收入渠道,与苹果AppStore的生态逻辑异曲同工,但更聚焦于AI原生的对话式交互场景。

从行业竞争来看,谷歌、微软、Anthropic等对手正加速布局AI生态,OpenAI必须通过平台化抢占生态入口。

如果说此前的模型竞赛是"技术军备赛",那么如今的生态建设就是"阵地争夺战"——谁能成为开发者首选的AI平台,谁就能在未来的产业智能化中占据主导地位。

2.生态价值:重构"AI应用开发-分发-变现"链路

ChatGPT的平台化正在重塑AI产业的价值链条。在开发端,AgentKit和低成本API将智能体开发周期从"月级"压缩至"小时级",SHEIN用类似技术将库存盘点效率提升3倍,Grab则通过视觉AI使车道计数准确率提高20%,技术普惠效应显著。

在分发端,"对话触发+主动推荐"的模式重构了应用触达路径。传统应用需要用户主动搜索下载,而ChatGPT中的应用可基于对话上下文精准出现——讨论旅行计划时自动调用Expedia,提及学习需求时推荐Coursera,这种场景化分发大幅提升了应用使用率。

OpenAI计划推出的即时结账功能,更将"发现-使用-支付"闭环融入聊天流程,为开发者提供了顺畅的变现渠道。

对企业用户而言,平台化意味着更低的智能化门槛。摩根大通测试的金融推理系统可将人工复核时间压缩70%,联合利华通过视觉AI招标优化供应链管理,这些案例显示,ChatGPT平台正在成为企业数字化转型的"快捷入口",无需自建复杂AI系统即可享受技术红利。

3.现实挑战:生态建设中的"三重考验"

尽管布局清晰,ChatGPT的平台化仍面临多重挑战。

首先是商业机制的完善问题:目前开发者最关心的收入分成标准尚未确定,苹果AppStore的分成模式是否适用,如何根据应用互动度计算报酬,这些细节将直接影响开发者的入驻意愿。

其次是生态竞争的白热化。苹果正将AI功能深度整合进iOS生态,谷歌则依托搜索优势构建AI应用体系,Meta聚焦社交场景的智能体开发。

这些巨头不仅拥有庞大的用户基础,更在支付体系、硬件适配、合规经验上具备优势。ChatGPT虽先声夺人,但如何在与巨头的竞争中保持差异化,避免沦为"次级平台",是其必须应对的课题。

最后是合规与技术稳定性风险。欧盟GDPR新规要求AI系统提供完整的决策追溯链条,这对金融、医疗等强监管行业的应用接入提出了更高要求,可能增加15%的实施成本。

技术层面,Codex在复杂逻辑处理、跨模块调用上仍有局限,智能体的自主决策也可能引发不可控风险,这些问题若不能妥善解决,将制约生态的健康发展。

三、转型的行业启发:AI平台时代的三大核心要点

ChatGPT的平台化转型不仅是一家企业的战略升级,更反映出AI产业发展的阶段性特征,为行业提供了重要启发。

1.AI产品进化的必然路径:从"工具思维"到"生态思维"

ChatGPT的发展印证了AI产品的进化规律:初期以单点工具形态切入市场,通过核心能力积累用户;当用户规模与技术成熟度达到临界点后,必然走向平台化,通过开放生态实现价值放大。

这一路径与移动互联网时代的"工具APP→应用商店→生态系统"进化逻辑高度相似,但AI的对话式交互特性使其生态更具沉浸感。

对行业玩家而言,这意味着单纯追求模型性能的"内卷"已无意义。谷歌的Gemini模型、Anthropic的Claude在参数规模上与GPT-5不相上下,但ChatGPT通过平台化率先构建了生态壁垒。

未来的竞争焦点将从"谁的模型更强"转向"谁的生态更繁荣",能否为开发者提供低门槛工具、为用户提供无缝体验、为企业提供场景解决方案,将成为胜负手。

2.技术普惠的核心价值:降低"AI使用门槛"比"技术领先"更重要

AgentKit的成功揭示了一个关键认知:AI技术的价值不在于参数高低,而在于落地效率。

OpenAI并未追求智能体技术的"极致性能",而是通过可视化工具将其封装成"易用组件",这种做法比单纯发布技术论文更能推动产业进步。

数据显示,成本降低是中小企业采用AI的关键因素——gpt-realtime-mini等轻量化模型的推出,直接刺激了餐饮、零售等传统行业的AI应用需求。

这对科技企业的启示是,技术研发应更多关注"用户视角":开发者需要的不是复杂的算法文档,而是能快速上手的工具;企业需要的不是通用型AI,而是能适配业务流程的解决方案。

正如奥特曼所言,"让AI对每一个人都真正有用",这种普惠思维正是平台生态的核心竞争力。

3.开放与封闭的平衡:生态繁荣的"双刃剑"

ChatGPT的平台化采取了"技术开放+标准统一"的策略:AppsSDK开源、基于MCP开放标准构建,允许应用跨平台运行,这种开放性吸引了大量开发者;同时通过安全护栏、审核机制控制风险,避免生态乱象。这种"有限开放"模式兼顾了生态活力与合规安全,值得行业借鉴。

反观历史,封闭生态虽能短期掌控利润,但长期会丧失创新活力;完全开放则可能引发安全与质量问题。OpenAI的实践表明,AI平台需要找到"开放边界":

在工具、标准层面保持开放,吸引全球开发者参与;在安全、合规、核心技术层面建立管控,保障生态健康。这种平衡能力,将决定生态的生命周期与商业价值。

四、总结

OpenAIDevDay2025上的一系列发布,标志着ChatGPT正式告别"聊天机器人"的标签,迈入应用平台的新阶段。

8亿用户的流量基础、400万开发者的创作活力、梯度化的技术支撑,共同构成了其生态发展的三大支柱。

尽管在收入分成、生态竞争、合规管控等方面仍面临挑战,但这种转型不仅为OpenAI开辟了新的增长空间,更为整个AI行业指明了从"技术突破"到"产业落地"的实现路径。

未来,ChatGPT能否成为真正的"AI操作系统"尚未可知,但它的转型已经证明:AI产业的竞争终局不是单一技术的胜利,而是生态价值的胜出。

当对话式交互成为连接人与服务的核心入口,当低代码工具让AI开发触手可及,一个更普惠、更高效的智能时代正在加速到来。