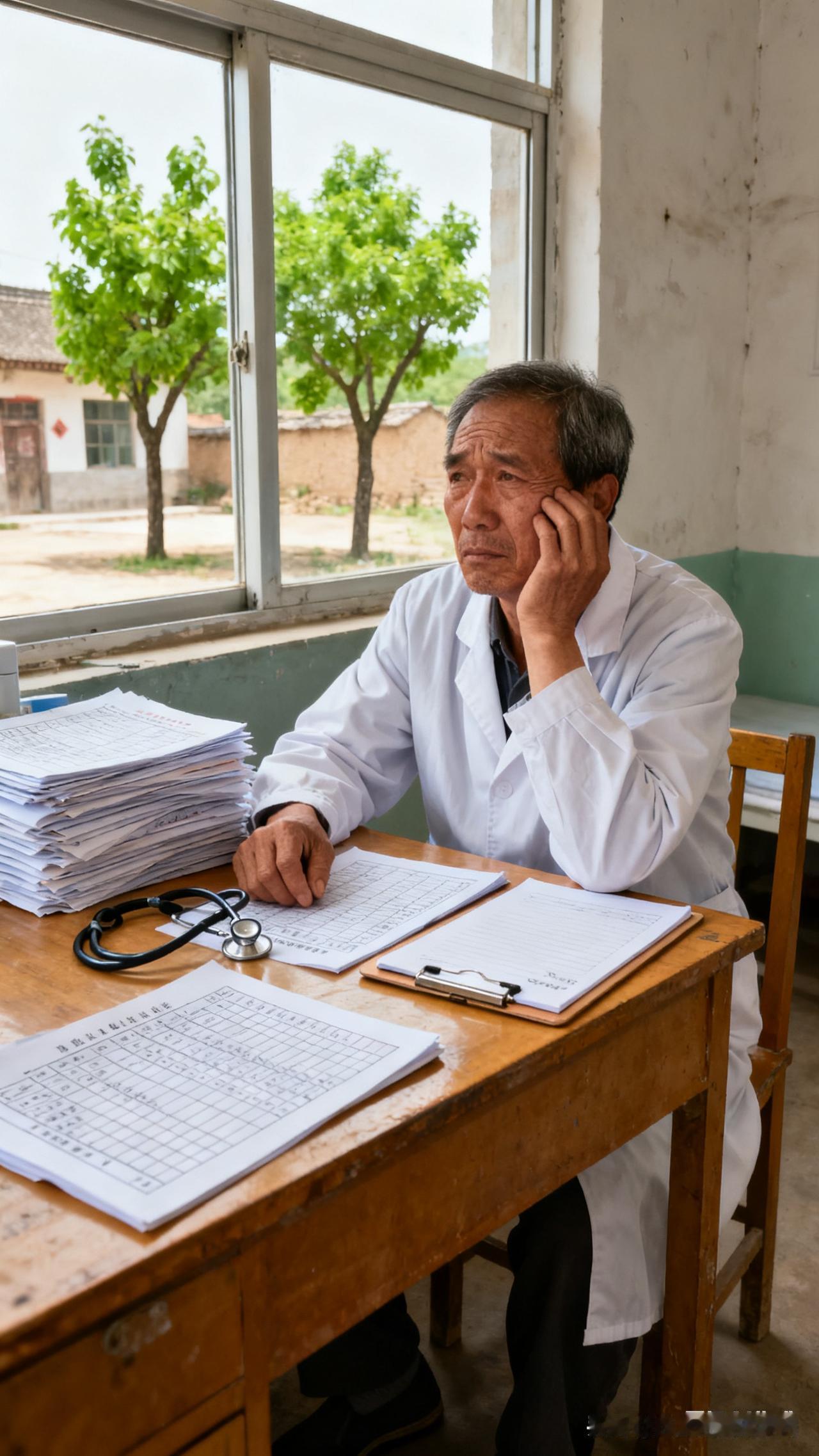

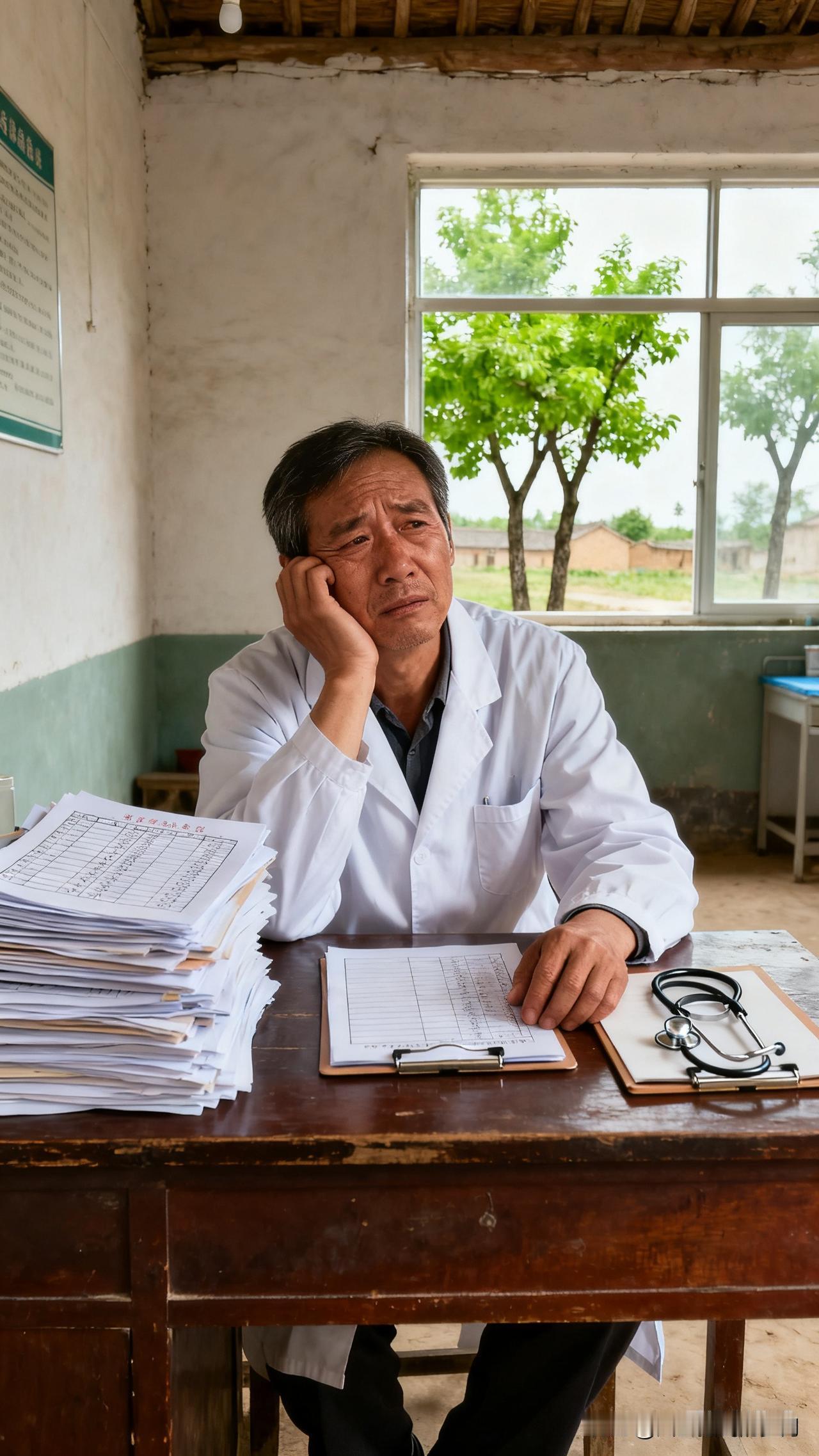

村医的无奈:一半时间填表,一半时间看病。 晨光刚漫过村口的老槐树,周志远的白大褂就沾了露水。他左手攥着听诊器,右手捏着手机,手机屏幕上“慢病随访表待提交”的红点,比眼前等着量血压的刘大爷的脸色还要急。 从穿上这身白大褂起,他的时间就被劈成了两半。一半用来蹲在灶台边给发烧的娃扎针,跪在炕头给瘫痪的老人换药;另一半,则埋在村委会的长条桌后,对着屏幕填那些永远填不完的表。村里216个慢病患者,每个人的血压、血糖要记成“月度表”,用药情况要写成“随访录”,就连每次上门的天气、患者的表情,都得在“服务备注”里写清楚。有回他正给李大婶输着液,镇里的通知弹出来:“下午五点前必须完成健康档案电子化,漏一户扣绩效。”他只能让大婶的儿子盯着吊瓶,自己拔腿往村委会跑,键盘敲得比听诊器的声音还急。 看病的时间,总被表格撕得碎碎的。上个月暴雨,张叔淋了雨咳得喘不上气,家属打了三次电话,他才从“老年人健康普查表”里抬起头。骑着电动车往山上赶时,雨衣兜里还揣着没填完的表,雨水把字迹泡得发花,他心里更慌——张叔的病不能拖,这表晚了也交不了。等他给张叔吸上氧、稳住气,天已经黑透了,回到诊所又对着电脑坐到后半夜,屏幕光映着他眼里的红血丝,键盘上的咖啡渍,比处方单上的字迹还多。 最委屈的是两头不讨好。村民说他“心不在焉”,王奶奶腿疼了三天,等他填完“家庭医生签约表”赶过去,老人抹着眼泪说:“你这医生,还没卖农资的上心!”可他没法说,那些表格是“硬杠杠”,填不完就评不上“合格村医”,评不上就拿不到补助,诊所都开不下去。有次他跟镇里反映“表格太多,顾不上看病”,得到的回复是“这是规定,得按流程来”。 夕阳把他的影子拉得很长,周志远终于把今天的表填完了。药箱里的退烧药少了两盒,电脑里的表格多了37份。他刚想喝口热水,手机又响了——是邻村的娃烧到了39度。他抓起药箱就走,桌上的鼠标还停在“下月疫苗接种计划表”的页面,屏幕亮着,像他没歇过的眼睛。 走在田埂上,晚风里飘着稻花香,他想起刚当村医时,师父说“当医生,要把心放在病人身上”。可现在,他的心一半挂在病人的脉上,一半拴在屏幕的表格里。远处传来娃的哭声,他走得更快了——得赶紧看完病,明天一早,还有新的表要填。 需要我增加村医与村民的对话细节,或者强化表格对看病造成的具体影响描写吗?