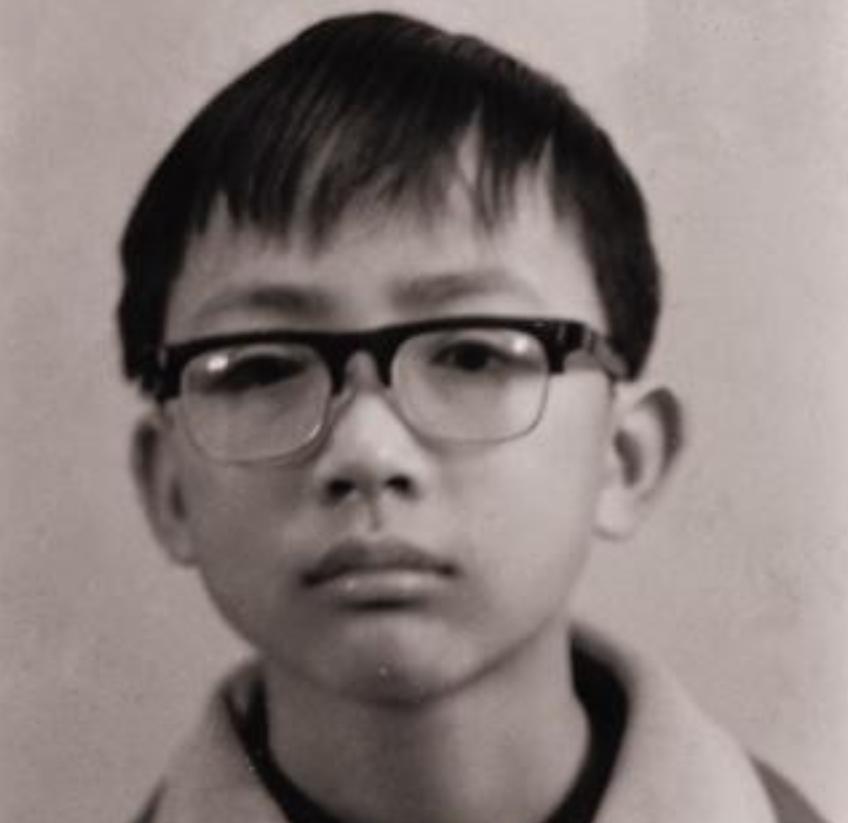

1988年,15岁赖宁因扑救山火牺牲,随后他的故事被收入教材。可是2012年又将他从教科书中删除,原因让你心服口服。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1988年3月的那个午后,海子山的松林在春风中摇曳,阳光透过新绿的针叶洒下斑驳光影。 十五岁的赖宁正伏在书桌前。 钢笔尖在作业本上沙沙作响,墨水的清香与窗外飘来的松脂味交织在一起。 突然,一阵急促的钟声打破了山间的宁静,伴随着人们慌乱的脚步声和犬吠声。 他推开木窗,看见远山上升起的浓烟像一条黑龙,正吞噬着蔚蓝的天空。 这个生长在川西山区的少年对山火并不陌生。 石棉县地处横断山脉腹地,每年春季,干燥的季风总会带来火灾隐患。 赖宁记得七岁那年,第一次看见大人们提着水桶往山上跑时,母亲紧紧攥着他的手说山火比老虎还凶。 但此刻,望着越来越浓的烟柱,他毫不犹豫地扔下钢笔,像只敏捷的山羊般冲出门去。 山路陡峭,赖宁的布鞋踩在碎石上发出清脆声响。 越往山上跑,空气中的焦糊味越浓,灼热的气浪扑面而来。 当他气喘吁吁地赶到火场时,眼前的景象令人心惊。 火舌正沿着山坡疯狂蔓延,所到之处,草木瞬间化为灰烬,发出噼里啪啦的爆裂声。 林业局的工人们正在开辟隔离带,汗水混着烟灰从他们脸上滑落,在火光映照下闪着晶莹的光。 熟悉救火流程的赖宁立刻加入战斗。 他瘦小的身影在火场边缘穿梭,用浸透溪水的松枝扑打窜出的火苗。 浓烟呛得他不停咳嗽,火星溅到手上烫出红点,但他始终没有停下动作。 有几次,火势突然反扑,热浪扑面而来,他机警地翻身滚到岩石后面,躲过一劫。 他的眼镜片上沾满了烟灰,却依然能准确判断火势的走向。 天色渐暗,火场却亮如白昼,跳动的火焰将整座山映照得如同白昼。 现场指挥的副县长发现这群少年后,立即命令司机用卡车送他们下山。 赖宁被同学拉上车厢,眼睛却始终盯着山上跳跃的火光。 当卡车行驶到转弯处减速时,他像只灵猫般跃下车厢,头也不回地重新奔向火场,背影很快消失在浓烟中。 深夜的山风格外凛冽,月光透过烟雾显得朦胧而诡异。 赖宁借着火光,看到石油公司油库的白色围墙就在不远处。 这个认知让他心头一紧,扑救的动作更加急促。 他记得父亲说过,油库若被引燃,整个县城都将面临危险。 这个念头支撑着他疲惫的身体,一次次挥动手中焦黑的树枝。 他的校服已经被火星烧出好几个破洞,手掌也磨出了水泡。 黎明时分,火势终于被控制住,天空泛起鱼肚白。 精疲力尽的人们相互搀扶着下山,却没人注意到那个瘦小的身影没有跟上队伍。 直到第二天清晨,护林员在清理火场时,才在南坡的过火林带发现了令人心碎的一幕。 少年俯卧在地,右手还紧紧抓着一棵烧焦的小松树。 这个普通少年的离去,在那个春天震动了整个县城。 人们为他举行追悼会时,山上的杜鹃正开得如火如荼。 随后,赖宁的故事被编入教材,成为全国青少年学习的榜样。 他的照片挂在各个学校的墙上,事迹被广泛传颂。 但在2012年,教育部门做出了一个令人深思的决定,将赖宁的故事从教材中删除。 这个决定并非否定少年的英勇,而是基于对未成年人保护理念的深化。 在新的教育理念下,不鼓励未成年人参与危险救援活动,更强调在保障自身安全的前提下科学施救。 这一调整反映了社会观念的进步。 现在更注重培养青少年的安全意识,教导他们遇到危险时首先要保护好自己,然后及时向专业救援人员求助。 这种转变体现了对生命价值的更深层理解,也符合国际通行的未成年人保护原则。 时光流转,关于少年英雄的讨论也在变化。 当年被广为传颂的事迹,如今被放在更理性的视角下审视。 不变的是,每年清明,总有人会到海子山南坡的那棵松树前,放上一束野花。 山风拂过树梢,发出沙沙声响,仿佛还在诉说那个春天里,一个少年用生命写就的勇气诗篇。 新生的松苗在焦土上顽强生长,年轮里记录着这段永不褪色的记忆。 而教育理念的更新,则让我们更加懂得,英雄精神值得敬仰,但保护未成年人的生命安全更为重要。 这种认知的转变,恰恰是社会文明进步的体现。 主要信源:(光明网——赖宁:奋不顾身的救火英雄)