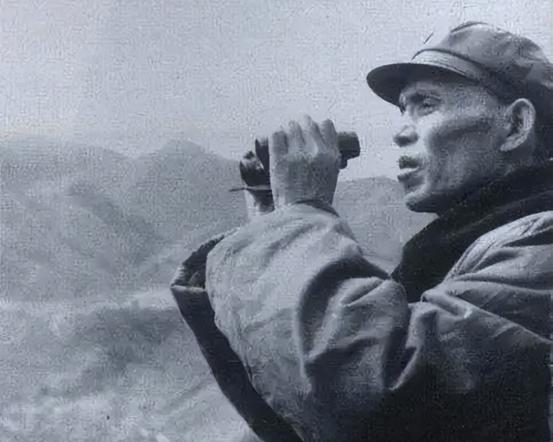

他的作战能力不一般,长期被王近山领导,军衔虽一样,级别差两级 “1947年春天凌晨两点,再给16旅下去命令,阵地必须在天亮前拿下来。”临时指挥所里,韦杰压低嗓音,目光死死盯着地图。挡在他面前的,是阎锡山部的一个加强团,也是他证明自己能否独当一面的机会。 韦杰出身太行,打惯了山地伏击。土地革命时在地方红军里摸爬滚打,抗日时期接连担任师长、旅长,实战经验厚得像老树年轮。可惜解放战争爆发后,他却始终在王近山名下打“副手牌”。不少老兵打趣,说6纵就像一把剪刀——王近山是锋刃,韦杰是隐在里面那块铁,沉稳却锋利。 1946年冬,晋冀鲁豫野战军向兰封发起突然突击。王近山原本指定18旅主攻,韦杰据理力争:“16旅兵龄老、熟悉城防战,让他们顶更合适。”两人在指挥帐篷里唇枪舌剑,绵延到深夜。王近山见副司令说得有板有眼,只得让步。最终16旅一夜破城,三千多守军缴械,缴获坦克十一辆。胜负已分,王近山拍拍韦杰的肩膀:“行,有你这副手,我放心。”这句看似肯定的话,却也暗含“副手”二字的桎梏。 有意思的是,定陶一战又重复了相似的剧情。59团龟缩在大杨湖周围阵地,外人觉得这块骨头不好啃,韦杰却布下一张“口袋阵”,先让外围小点位假意吃亏后再收拢主力,一口吞下敌团,伤亡比竟达到了惊人的一比八。战后,有记者采访6纵士兵:“你们纵队司令员王近山指挥如何?”老兵挠挠头,“这回主要是韦司令在前沿,他更懂咱这帮老家伙的脾气。” 从军队资历来看,韦杰早在抗日中期便当上“带边章”的旅长,但1945年6纵成立,他仍旧只能挂“副”。半年后王宏坤调离,王近山顺势坐上司令宝座,韦杰依然是“副”,外加一个旅长的兼职。司令、政委都在前头,副司令想插手就得把队伍带得更硬,才能让上级睁眼。局面听上去有点憋屈,可韦杰没抱怨,反把压力转成动力——滑县、汤阴、鲁西南,6纵走一路赢一路。 1947年春,王近山因伤后撤。6纵由政委杜义德抓政治,韦杰抓军事。短短几个月里,部队接连跨豫北、进鲁西,最后跳进大别山。这段时间里,韦杰彻底成为6纵的指挥核心。老兵回忆,山路崎岖,补给缺少,他把攻坚目标切成“啃骨头、嚼肉、喝汤”三段:大胆取外线,猛啃骨头;内线围补,慢嚼肥肉;最后清扫残敌,喝一口热汤。听上去通俗,却让部队一听就懂,执行起来快准狠。 遗憾的是,战绩累累并未立刻换来职务上的腾挪。1948年华北军区成立,太行系的8纵、13纵、14纵重新排座次。会议上有人提议让韦杰出任14纵司令员,电报发下去的那一刻,太行老部队拍手叫好。可没几天,他又被调去组建61军做军长,原因无非一句“机构需要”。纵队司令与军长看似平级,实则升降悬殊——野战纵队靠近一线,露脸机会多;留守后方的军长,想再出彩就难了。 新中国成立后,朝鲜烽火燃起。3兵团编成之初,军长韦杰、代司令王近山再度“老搭档”组合。两人性格天差地别:王近山雷厉风行,喜欢“捶桌子”决断;韦杰寡言,却能把方案仔细推演到每条沟壑。战场早期,180师因轻敌陷入险境,韦杰连夜调兵想救场,却被命令紧急回国。接替他的,是原军长赵兰田。不到一月,180师在铁原遭合围,创兵团成立以来最大损失。士兵们嘀咕:“要是韦军长还在,未必会走到这一步。”这句话带着事后诸葛的味道,但也折射出部队对韦杰指挥能力的认可。 朝鲜撤回后,韦杰改去南京军事学院当系主任。课堂上,他把实战细节拆解得通俗易懂:“打仗别死盯地图,屁股坐在土里才知道阵地长啥样。”学员们私下都说“这老头儿讲课不拿腔,刀口子味儿重”。可在北京给出的干部评级表里,他依旧只是正军级,而多年搭档王近山已是副兵团级。军衔同为少将,级别却差了两格。有人问原因,得到的回答是“资历、岗位、表现综合考量”。听上去冠冕堂皇,却难免让人唏嘘。 1958年,他申请调离课堂,理由只有四个字:“想带部队。”上级考虑再三,把他放到成都军区任副司令员。川西高原、康藏山谷,他腾挪穿插于演习一线,常骑马到海拔四千米的哨所。参谋提醒他注意心脏,他摆手:“心跳快,说明血还热。”此后十多年,他始终默默无闻,却把西南部队的山地机动、野外给养搞得井井有条。 或许正因为这种配合,历史才呈现出多面肌理:有闪亮的明星,也有默默的基座。对韦杰而言,终身正军级不算高位,却足以写进教材;对研究者来说,他的经历提醒人们,胜负背后往往站着推开局面的“第二排角色”。一个统帅需要决断,部队也需要那个能把决断落到每一寸土地的人。韦杰,就是这样一枚不可替代的底牌。