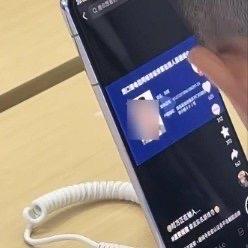

一男孩站在展示台前,左手举着显示通缉令的手机,右手在另一台试用机上飞速输入逃犯的身份证号,试图用犯罪嫌疑人的信息完成游戏实名认证。更荒诞的是,发布通缉令的短视频账号竟公然标注“拿去实名游戏”,仿佛在教唆未成年人钻空子。 这出荒诞剧背后,藏着三把刺向社会肌理的尖刀。第一刀砍在游戏平台的懒政上,某平台客服声称“不定期人脸识别”就能防住未成年人,可现实是黑产账号20元就能买到,人脸识别仅针对“疑似未成年行为”,而通缉犯信息本就是成年人,从输入到触发验证的时间差足够玩半个月游戏。第二刀扎在短视频平台的算法推荐上,把警方执法文书扭曲成“游戏破解攻略”,这种危险内容却因猎奇性获得更大流量,平台审核形同虚设。第三刀最痛,直接刺向家庭教育——男孩在公共场合毫无顾忌地操作,说明他根本不知道冒用身份信息涉嫌违法,更没意识到通缉令上的逃犯可能涉及命案。 这不是“熊孩子恶作剧”那么简单。当孩子们把犯罪者的身份证当成“游戏门票”,当短视频把通缉令变成“攻略教程”,当游戏平台用“不定期人脸识别”应付监管,我们看到的其实是一场多方失守的悲剧。法律的红线不是橡皮泥,根据《居民身份证法》,冒用他人身份证可处十日以下拘留;道德的底线更不是弹簧床,一个孩子今天能为了玩游戏踩法律红线,明天就可能为了其他利益越道德雷池。 堵住漏洞需要一场“降维打击”:游戏平台该升级“实名+人脸+声纹”三重验证,建立与公安系统的信息核验通道;网信办该要求短视频平台对执法类内容打码处理,封禁诱导违规的账号;家长更该给孩子上好“数字身份安全课”,让他们明白网络行为与现实法律的联结。你觉得平台该负主要责任,还是家长该反思教育方式?评论区聊聊你的看法! (案例来源:新浪微博)