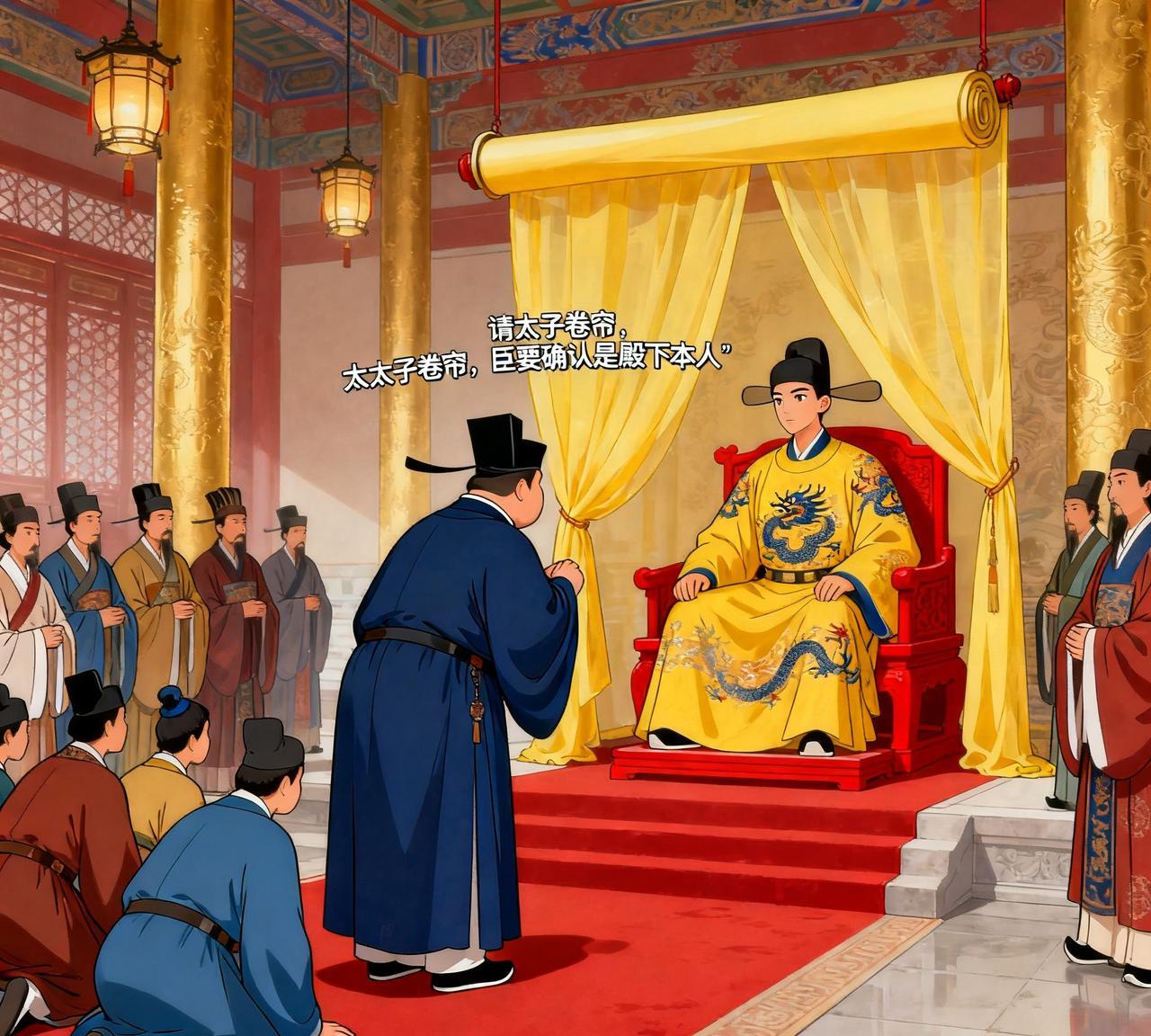

公元643年,58岁的尉迟敬德告老还乡,李世民十分不舍,他道:“陛下别留我了,我不走,就造反了。”[舔屏] 公元643年春,大唐朝堂上出现了一幕让所有人意外的场景,58岁的尉迟恭递上退休奏折,这位跟随李世民南征北战、在玄武门之变中一鞭抽翻齐王李元吉的猛将,突然要离开权力中心。 李世民接过奏折时面露不解,在唐朝平均寿命只有三四十岁的年代,58岁的武将正值当打之年,为何急着告老还乡? 朝中大臣们私下议论时都觉得蹊跷,尉迟恭当年从李世民起兵开始就跟着打仗,无数次在战场上救过皇帝的命,玄武门那场决定皇位归属的殊死搏杀中,正是他果断控制了局面,帮李世民坐稳了江山,论功劳排名、论个人能力,这样的老臣还能再干二十年,怎么说退就退了? 事情的转折点藏在日常相处的细节里,有次李世民设宴款待功臣,席间按功劳大小排座次,尉迟恭发现自己的位置比几个文官还靠后,当场就拍了桌子:“我跟着陛下拼死拼活打天下的时候,他们在哪里?”说完卷起袖子要动手,吓得旁边几个大臣赶紧躲开,这类冲突在朝堂上时有发生,尉迟恭的暴脾气成了李世民最头疼的问题。 李世民曾私下劝过这位老兄弟:“你现在是朝廷重臣,不能再像战场上那样行事。”但尉迟恭改不了多年养成的习惯,总觉得文臣们耍嘴皮子占便宜,武将们流血流汗却要受气。 他看着朝中局势,心里已经盘算清楚,和平年代里,武将的价值会越来越低,再待下去除了得罪人没别的好处。 观察同时期其他开国功臣的处境,就能理解尉迟恭的选择,侯君集因为卷入太子之争被杀,高士廉虽得善终但晚年处处小心,长孙无忌权倾一时最终也没躲过政治清洗,这些人要么能力不够,要么看不清形势,最后都付出了代价,尉迟恭虽然性格粗犷,但在保命这件事上看得通透。 退休获批后,尉迟恭彻底断了和朝廷的联系,他在终南山下买了处大宅院,建了几个池塘,种满花草树木,每天研究音律养生,调配些延年益寿的药方,活得比京城里那些整日忧心政务的大臣自在多了。 附近州县的官员想来拜访套近乎,都被他婉拒,理由很简单:我已经是退休的人,不参与任何公务。 十六年后,尉迟恭在家中安然离世,享年74岁,这个年纪在唐朝算是高寿,比许多同僚都活得长久,李世民听闻噩耗时感慨万千,追封他为司徒,陪葬昭陵,回想起当年那份退休奏折,皇帝终于明白老部下的深意,与其在朝堂上被人算计,不如早早抽身保全家族。 尉迟恭退休那年,李世民正筹划亲征高句丽,朝廷需要大量军费,各派势力为争夺资源明争暗斗,这位老将选在这个节点抽身,避开了即将到来的政治风暴。 他的判断来自对权力运行规律的深刻理解,盛世之下,皇帝需要的是能治理国家的文臣,而非只会打仗的武夫,识时务者为俊杰,说的就是这个道理。 网友热评: “58岁就敢甩手不干,搁现在早被00后社畜骂'老油条'了!不过人家看得透啊,功成身退才是真大佬,不像某些人赖着位置不走最后晚节不保” “看他在朝堂上怼天怼地,我还以为是个莽夫,结果人家转头就悟了!这就像打游戏被队友坑急眼了,直接退游保平安啊!” “皇帝都快被整破防了,又是送公主又是敲打,最后还得放人走,要我说啊,职场老油条遇上暴躁下属,两败俱伤的节奏” “58岁退休搞养生、玩音律,比现在60岁还在996的强多了!建议把尉迟恭请来开职场课,专治各种不服” “同时期跟着打天下的兄弟,要么被砍要么被贬,就他活到74岁,这说明啥?会闹腾不如会退场!” 如果你是尉迟恭,在李世民第三次试探'谋反'时,会怎么接招?评论区晒出你的'职场保命方案'! 信源:陕西昭陵博物馆