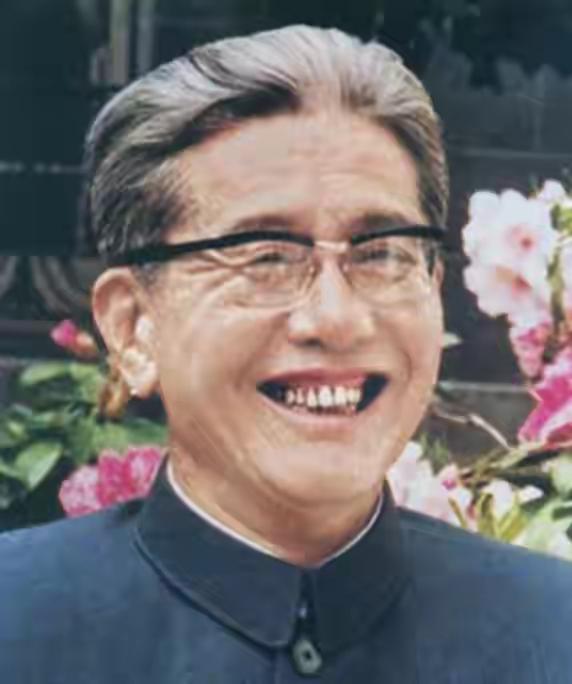

1973年,乔冠华对女儿说:“我要迎娶章含之!”谁知,女儿突然,大喊:爸爸,你忘了我妈妈,我可没忘……”可是,乔冠华和章含之,还是走进了婚姻的殿堂! 那一年,北京冬天的风格外冷,乔冠华推开家门,屋里漆黑一片。 那个曾经笑声朗朗、摆满书香的家,如今只有他一个人的脚步声。 桌上还有两只杯子,一只是他的,另一只是他已故妻子的。 那一刻,他忽然觉得,世界太安静了,几个月后,他遇见了章含之。 她年轻、聪慧,说话带着书卷气,眼神里有光。 两人第一次在外交部的茶歇间见面,她怯生生地请教他文件措辞的规范,他微微一笑,用一贯的温和语气解释。 那天起,办公室里多了几句闲聊,也多了两个互相关心的目光。 那时的章含之,也刚刚结束一段痛苦的婚姻。 她原本以为婚姻是一座港湾,却在十年后被一句“你为什么不解放自己”彻底唤醒。 她带着失望与释然,重新投入工作,像一株被风吹折的竹子,仍努力挺直身子,假装没事。 而乔冠华,这位外交部长,刚失去陪伴多年的妻子。 在一次会议上,有人看见他独自坐在会场角落,烟一根接一根,眼神空洞。 命运像是故意安排的,在最孤独的时刻,让两个伤痕累累的人相遇。 他们的感情,没有浪漫的开场,是一封封批改后的文件,一次次出差时的对话,一场音乐会散场后的夜谈。 那天夜里,礼堂的灯光熄灭,只剩舞台上残留的一缕月光。章含之轻声说:“我觉得,您太累了。” 乔冠华看着她,沉默很久:“人到中年,有时候连难过都要讲究分寸。” 那一瞬间,他们都明白,对方懂自己。 可感情一旦被摆上桌面,就意味着要面对世界的目光。 乔冠华比章含之大23岁,是她的上级,也是公众人物,而曾是毛主席的英文教师,离过婚。 这样的组合,在当年的中国,几乎注定不被祝福。 最难过的,是乔冠华的女儿。 当父亲告诉她要再婚时,女孩几乎是喊出来的:“爸爸,我只求你一件事——去把妈妈找回来!” 那是悲伤、愤怒和失望的叠加。 乔冠华沉默了很久,低声说:“孩子,人不能一直活在回忆里。” 那一夜,父女之间的沟通彻底断了。多年后,她仍不愿提起那个冬天。 1973年12月,乔冠华与章含之举行了婚礼。 没有盛大的场面,没有亲友的祝福,宾客举杯祝贺时,茅台瓶里倒出的竟是清水,那是保姆用来插花的空瓶。 所有人笑着化解尴尬,只有章含之僵在原地。 她觉得这像是一个隐喻,他们的婚姻,从一开始就被命运开了一个玩笑。 可她没有退缩。她握住乔冠华的手,轻声说:“我们得让人知道,爱不是错。” 婚后,生活并不平静,外界的议论像阴影一样笼罩着他们。 有时候,乔冠华深夜伏案写稿,章含之就在旁边泡茶,轻轻给他披上外套。 她懂他骨子里的骄傲,也懂他那份不被理解的孤独。 他在外交场合气场十足,在家里却常常咳嗽不止。 她一次次催他吃药,他笑说:“小章,我这命,是靠一口气撑着的。” 这样的生活持续了十年,直到1983年,乔冠华病重住院。 那天,章含之守在病床边,看着他艰难地睁开眼,嘴角微微上扬,却没再说出一个字。 他就这样走了,留给她一屋子书、一柜子笔记、还有无数没来得及说完的话。 那一年,章含之才48岁。 身边人劝她再嫁,她摇头:“一个人见过大海后,就不会再在小溪里游泳。” 后来,她真的做到了。 她没有再婚,也没有离开那个满是回忆的家。 她把房子改成纪念室,墙上挂满乔冠华的照片,案头放着两只茶杯,一只新,一只旧。 她写下《风雨情》,用文字替他活下去。 每当提笔,她仿佛又听见他在外交部笑着说:“小章,这句话再润色一下。” 直到2008年,章含之病逝,手边仍放着乔冠华的一张旧照片。 照片里的他,笑得温和,从容。 有人说,他们的爱情太短,可她用二十五年的守望,让那十年延伸成了永恒。 她没用眼泪纪念他,而是用生活本身。 有时候,爱不是轰轰烈烈的誓言,而是一个人孤独地走完余生,仍在心底默默地说:“我没忘记你。”