1989年,山西捞出了四尊唐代黄河大铁牛,隶属于国宝级文物,但专家却提议露天展示不“保护”,让游客随意触摸,不怕损坏吗? 樊旺林这人,从小在山西永济长大,对老物件特别上心。少年时候,他就爱在乡间转悠,捡些碎陶片石器回家研究。那些东西虽破旧,但他总能看出点门道。上大学选了历史专业,学了不少古籍知识和遗址勘探方法。毕业后分到永济博物馆,从底层干起,每天整理展品,接触各种瓷器铜器,慢慢积累经验。几年下来,他参与了不少本地古迹调查,走访村民,记录口头传说。这些工作让他对蒲津渡遗址感兴趣,那地方曾是黄河要道,连接秦晋交通。黄河改道后,遗址埋在沙里,只剩故事流传。他翻县志古书,找到铁牛线索,还听老人说船底碰硬物的经历。1988年,他组织初步探查,带队在河滩用杆子探测。 樊旺林升到馆长后,把精力都放蒲津渡上。他知道唐代在那儿铸铁牛固定浮桥,就查了《唐书志》,确认位置。村民讲的船破事,让他觉得河底有铁牛。说服政府后,1988年带队勘探,一年多顶风冒雨,踩泥地找线索。次年夏天,终于挖出第一尊铁牛。接着三尊也出土,每尊高1.9米,长3米,重70吨左右。牛角翘起,身上刻菱花卷草纹,保存完好。尾部横轴粗0.4米,长2.3米,用来拴桥索。铁牛不是摆设,唐开元十二年铸造,稳住蒲津渡浮桥。那时渡口忙碌,商队军队过河靠它。铸铁技术高超,70吨大件还精细纹饰,体现唐代冶金水平。 出土后,保护成难题。每尊重吨位,搬运易伤。铁易锈,传统放馆里加罩子费钱费力。专家开会讨论,提出大胆方案:原地抬高12.2米,露天放,不围栏,让游客摸。听起来不靠谱,但有依据。铁牛埋河底千年,表面氧化膜稳定,不易再锈。人手油脂含脂肪酸,能加保护层,挡氧气水汽。比起建馆,这法子省资源,还让公众近距离接触。专家算过,铁牛体大,耐磨损。方案实施,用起重机小心吊起,放高台。铁牛站那儿,游客随意摸牛背角部。 蒲津渡是古黄河渡口,秦晋要冲。唐玄宗下令全国之力铸铁牛,建浮桥。铁牛四尊,东岸出土,西岸四尊未挖。还出铁人四尊,高1.9米,重3吨,铁山两座,铁柱几个。这些固定桥索,抗水流。出土文物重230吨,用铁量占唐年产4/5。蒲津桥是黄河第一铁索桥,长久使用。铁牛展现工程奇迹,对研究桥梁冶金有价值。专家提议露天,因河底泥沙隔空气,形成屏障。出土后开放环境,锈慢。触摸保护在大型铁器上实用,拉动旅游,提高关注。 铁牛露天展示30多年,表面光泽在,没大锈。博物馆定期检查清理,状态稳。1999到2000年顶升工程,花6年,投1000多万,建2268平方米平台。铁牛抬高后,稳立。遗址成景区,游客摸牛头拍照。政府建蒲津渡遗址博物馆,展浮桥模型,讲唐渡口史。每年几万人访,推动经济文化。樊旺林退休后,常去遗址看游客互动。铁牛成活文物,公众参与比锁馆强。这种保护开新思路,给其他铁器借鉴。 铁牛出土前,樊旺林调研详尽。他走访河滩居民,记船触硬物事。这些线索让他确信铁牛埋藏。勘探时,队伍用探铲铁杆,一点找。1989年8月,第一尊现,工人们清泥,露牛身。接着挖铁人铁山,整体遗物群。铁牛铸于724年,唐玄宗倾力建桥。蒲津渡历史久,自古浮桥多。唐桥用铁索铁牛锚固,稳固。出土后,专家评估氧化层,决定露天。手油保护原理科学,脂肪酸膜挡腐蚀。比封闭潮湿环境好。

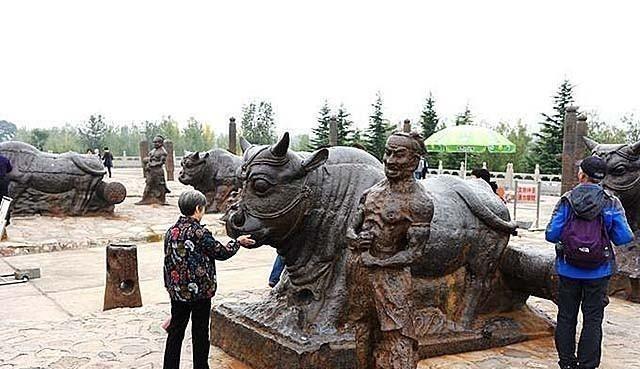

评论列表