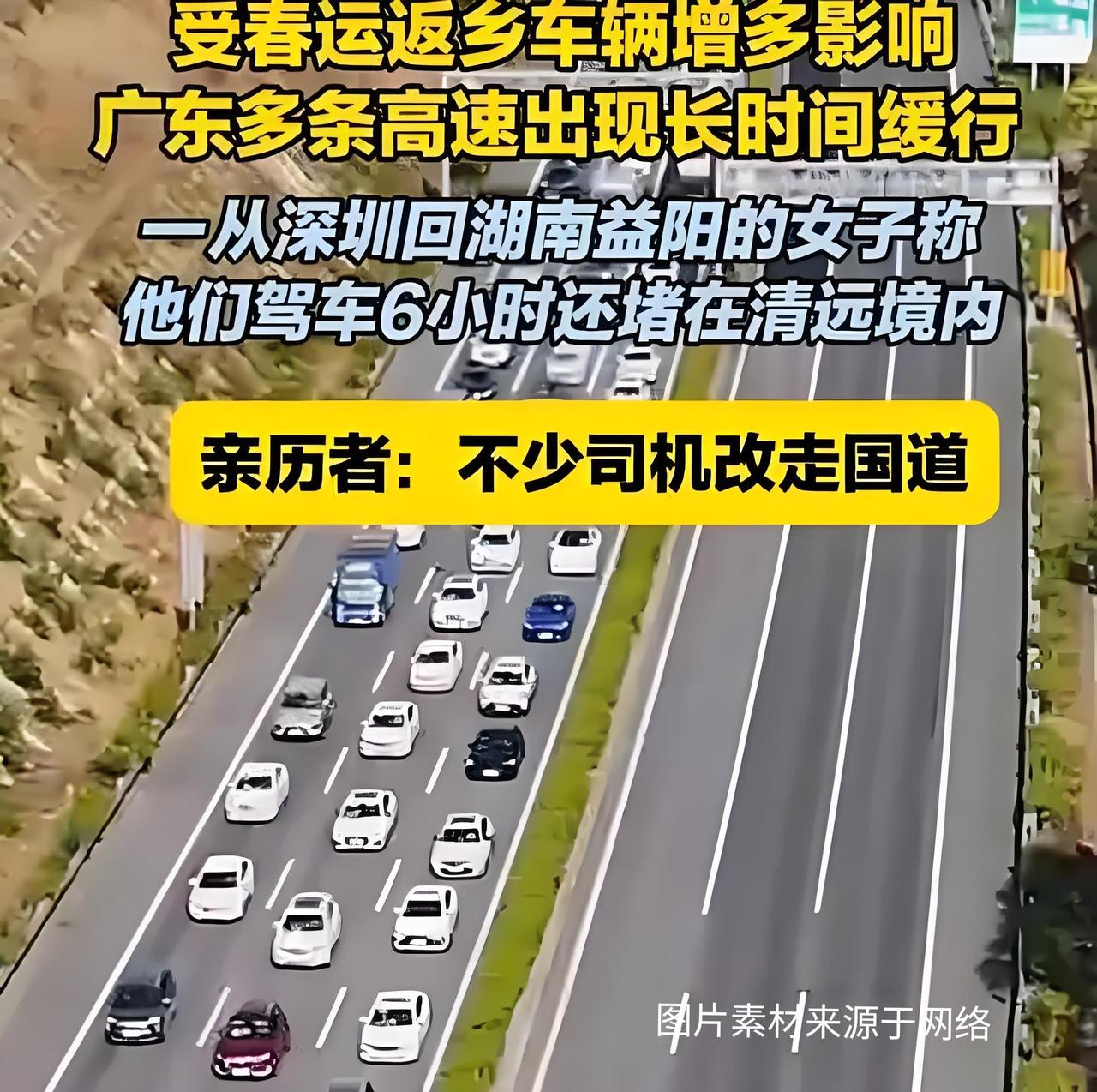

深圳车主开15小时没出广东:堵车不是终点,而是我们重新思考出行的起点 凌晨三点,深圳宝安福永,安先生的车还在高速公路上缓慢挪动。15个小时,600公里,他本该回到湖南邵阳的家,却还在广东的"迷宫"里打转。导航显示"距离目的地还有15小时",而正常情况下只需7小时。这不是孤例,而是今年国庆高速上最真实的"风景"。 "深圳出发15小时还没出广东",这个话题在社交平台炸开了锅。有人凌晨出发,3小时还没出深圳城;有人600公里开了21小时,车轮滚滚,心却早已疲惫。漆黑的夜里,无人机航拍的"彩色灯带"绵延数公里,车流如织,却不见归途。 堵车不是终点,而是我们重新思考出行方式的起点。深圳,这座以"速度"闻名的城市,如今却成了"龟速"的代名词。我们总以为修路就能解决问题,却忽略了城市规划的深层逻辑——深圳的微循环做得比广州好,但跨区域交通却成了"肠梗阻"。 但堵车不是无解的魔咒。有人选择错峰出行,有人果断改乘地铁,有人提前规划路线,他们用行动告诉我们:堵车不是必然,而是选择。 深圳北站、机场的地铁线路,正在成为出行新选择。地铁11号线直达机场,不堵车,不心塞,这才是"深圳速度"的真谛。当车流在高速上排起长龙,地铁却在轨道上飞驰而过,这不正是我们向往的"深圳速度"吗? 堵车不是节日的标配,而是我们出行习惯的反思。与其在车流中"渡劫",不如提前规划,选择更高效的出行方式。错峰出行,不只是一种选择,更是一种智慧。 这个国庆,我们看到了堵车的无奈,更看到了改变的可能。城市交通不是一成不变的,它随着我们的选择而改变。当越来越多的人选择地铁,当更多人开始错峰出行,当城市规划更加人性化,我们或许能告别"15小时没出广东"的尴尬。 回家的路,不该是"渡劫"。愿下一次国庆,我们能真正享受"深圳速度",而不是在车流中"龟速"前行。毕竟,回家的路,不该是漫长的等待,而应是温暖的抵达。

评论列表