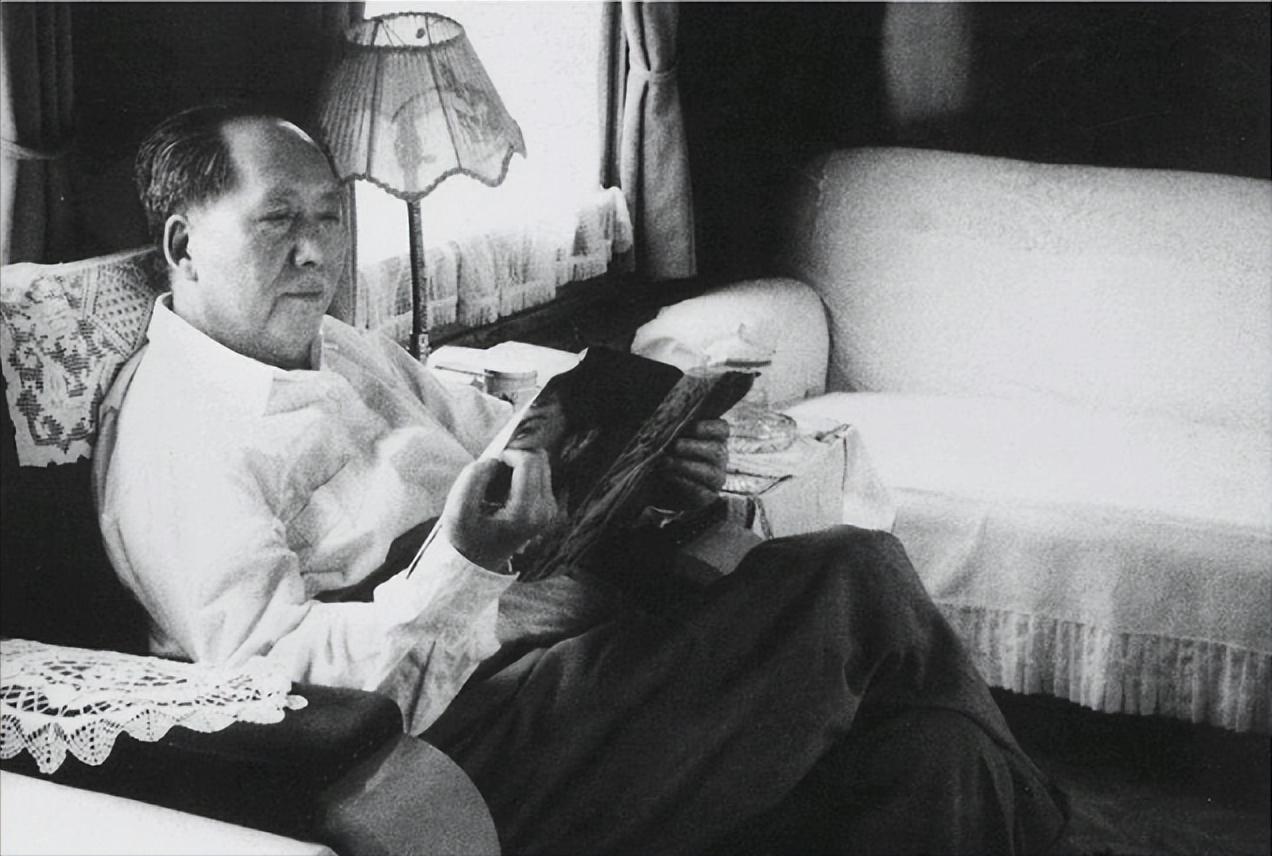

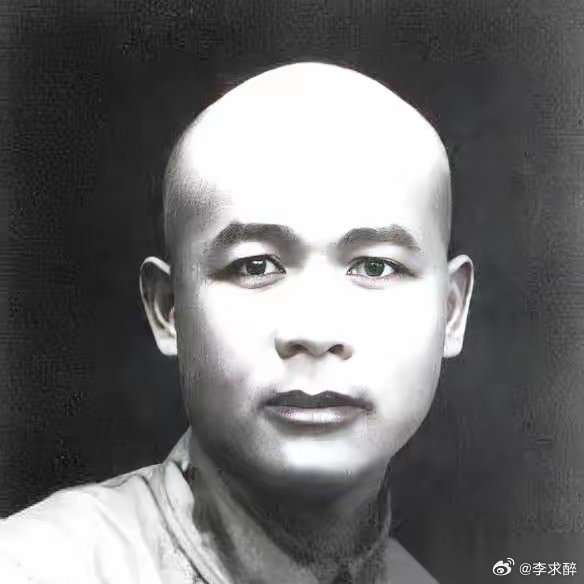

1960年毛主席吃到一张葱油饼时,大喊:“这饼有问题。”随后叫来厨师严肃道:“在里面加了什么东西?” 一张普通的葱油饼,为何让毛主席在1960年除夕夜勃然大怒?这背后隐藏着怎样的历史真相?这个发生在中南海厨房里的故事,折射出了那个特殊年代领导人与人民同甘苦的真实写照。 程汝明出生于山东的一个农村,作为家里的老大,程汝明早早地就承担起了家里的农活,但面朝黄土,没日没夜劳作让程汝明并不能看到未来生活的希望。这位朴实的山东汉子,从1954年开始成为毛主席的专职厨师,在中南海的厨房里一干就是22年。 程汝明是山东人,喜欢吃大葱,刚进中南海的时候,他很希望能与毛泽东”奇味”共分享,可毛泽东偏就对葱不感兴趣。1958年的一天,执著的程汝明试着做了个葱花饼。这个小点心的配料不过就是葱花、盐和五香粉,却被毛泽东品出了滋味,以至吃完之后,毛泽东连说”再给我一个”,从此开始欣赏葱香。就这样,葱花饼成了毛主席餐桌上的常客。 进入1960年,全国正经历着三年困难时期,粮食短缺问题异常严重。面对这种情况,“困难时期”开始后,毛泽东决定降低自己的伙食标准,程汝明因此得到命令:以后不准做肉菜了。这让程汝明犯了愁,毕竟毛主席工作繁重,没有营养怎么撑得住? 程汝明开始琢磨着怎么在不违背规定的前提下给毛主席补充营养。他想到了一个办法——程汝明准备”把肉放在暗处”。既然不能明着做肉菜,那就想办法把肉”藏”起来。 1960年的除夕夜到了,程汝明觉得这是个特殊的日子,应该给主席改善一下伙食。程汝明觉得,“放在暗处”最好能化肉于无形,恰巧毛泽东平时爱吃肥肉,于是那天晚上,程汝明就用一块肥猪肉熬了一碗大油。做葱花饼的时候,程汝明把这碗”液态猪肉”和进了面里,而且还在葱花里掺了几个肉丁。 程汝明小心翼翼地把这张”特制”葱花饼端给毛主席。当时毛泽东并没觉察出这顿饭内藏蹊跷,只是盛赞”程师傅的大饼做得香!“程汝明当时还以为这次能蒙混过关。 但是,毛主席的敏锐岂是能轻易被蒙蔽的。就在他继续品尝的时候,察觉出了不对劲。毛主席放下筷子,脸色变得严肃起来,开口说道:“这饼有问题。”随即叫来警卫员,让其把程汝明叫过来。 当程汝明怀着忐忑的心情来到毛主席面前时,毛主席严肃地询问:“在里面加了什么东西?”程汝明知道瞒不过去了,只能老实交代:“只是加了一点点肉沫。” 听到这个回答,毛主席勃然大怒,严厉地训斥道:“胡闹,你这是在让我犯错,说了多少次了为什么就是不听呢?”这句话充分体现了毛主席在困难时期与人民同甘苦的坚定决心。 毛主席接着解释了自己愤怒的原因:人民吃不饱饭,他这个当主席的有极大责任。这个时候如果自己搞特殊化,下面的官员说不定也要学。所以在人民都能吃饱饭以前,自己绝对不会破坏这个规矩。 说完这些话,毛主席让人把面前的葱花饼拿下去,分给其他人吃掉,自己当天没有再吃任何东西。从那以后,毛主席再也没有吃过一口葱花饼。这不仅是对一道菜的拒绝,更是对程汝明这种违背原则行为的态度表达。 “过去人家觉得我清高,不爱搭理人。实际上,我心里是很想跟人搭讪说说话的,可就怕一说漏了嘴泄密犯错误。现在真的退下来了,我见谁都打招呼,愿意聊聊天,没有泄密的担忧了。”这是程汝明晚年的回忆。他在毛主席身边工作了22年,深深被毛主席的品格所感动。 程汝明退休后,每当回忆起那个除夕夜的往事,都会感到深深的自责。他明白,自己的行为虽然出于善意,但确实违背了毛主席与人民共患难的原则。这件事成为了程汝明心中永远的教训,也让他更加理解了一代伟人的高尚品格。 一张葱花饼的故事虽小,却折射出了那个年代领导人的品格与担当。在困难面前,真正的领导者选择的不是特权,而是与人民共进退。这样的精神品质,值得我们每一个人深思。你认为这个故事给我们什么启示?欢迎在评论区分享你的看法。