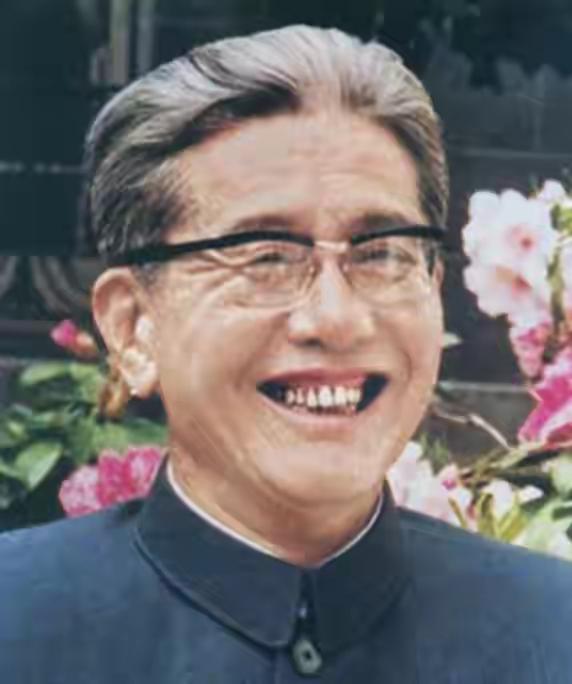

1985年,乔冠华归葬故乡盐城却遭到了拒绝。无奈之下,章含之只能找人帮忙,让人感动的是,在当时的环境下,此人很通快地说:放我这吧,我替他当守墓人! 1985年的春天,苏州东山华侨公墓里,悄悄安放下了一位重量级人物的骨灰。 奇怪的是,这并不是他的家乡。 他就是乔冠华,中国外交史上响当当的名字,一个能在联合国大会上笑着“怼”全世界的硬汉。 可等到他去世,却没法回到盐城故里入土为安,妻子章含之四处碰壁,最后不得不把骨灰交到一个普通医生手里。 这个医生叫李颢,一个外科女医生,却硬是把“守墓人”这件事坚持了三十二年。 她说得很简单:“人活着要帮,走了也得帮到底。”一句话,半辈子。 很多人听到这件事时,第一反应就是震惊。 一个医生,和一位外交家,八竿子打不着的关系,怎么就扯到一起? 要说缘分,还得从1943年的冬天讲起。 那时候,李颢年轻,刚进医院不久,接手了一场惊心动魄的手术。 被抬进来的病人全身是血,命悬一线,六个小时的手术,她手抖到发麻,最后才把人从鬼门关里抢回来。 这个差点死掉的青年,就是乔冠华。 手术台上救了一命,病床边却多了一份终身的牵挂。 养伤期间,乔冠华很不一样,别人躺床上无聊,他能把《红楼梦》从头背到尾,顺口来几句英语、法语,甚至德语也能掰扯两句。 更让李颢记得清清楚楚的,是他讲国际局势时,那股笃定劲儿。 他说:“”中国迟早会在联合国占上自己的位置。” 这句话在战火纷飞的年代,听起来就像天方夜谭,可他说得眼睛都在发光。 一个伤员,却把大半个病房变成了国际讲坛。 李颢就是在那段时间,被他点燃了关心国家的心火,也慢慢懂得医生的责任不只是救命,还得让自己活得更有意义。 此后几十年,他们走上了完全不同的路。 乔冠华从清华到德国留学,再到新中国成立后投身外交,最终站上了联合国的讲台。 照片里,他笑得爽朗,被世人铭记。 李颢则留在医院,埋头做手术,看尽生死。 看似两条平行线,却一直靠书信保持联系。 乔冠华还曾托她传过信,撮合他和龚澎的爱情。 友情延续几十年,到了晚年,乔冠华写诗都还惦记这个老朋友。 1983年,乔冠华在北京医院去世,章含之焦头烂额,盐城拒绝安葬,眼看骨灰无处可去。 就在这时,李颢站了出来,她说:“交给我吧。”她用的是最笃定的口气。 她跑遍关系,想尽办法,终于在东山找到了一个落脚之处。 从此,她就成了“守墓人”,一开始,每月去几次,扫落叶、换鲜花,甚至把报纸上外交新闻念给墓碑听,好像乔冠华依旧在那边笑着点评。 后来她老了,白发苍苍,行动不便,子女劝她别再跑。可她只说了一句话:“答应过别人的事,不能半途而废。” 时间是最冷酷的裁判。 三十二年,李颢从黑发到白头,走路要人扶,却依然坚持清明和忌日去墓园。 她还会带上当年的书信,念给墓碑听,仿佛又回到了病房里,一个说国际大事,一个静静倾听。 2010年,章含之去世,李颢特地送上一束白菊,算是替乔冠华见了最后一面。 一场手术,让医生和外交家结下生死之交,一个承诺,让人用半辈子守着别人的墓。 可细想之下,这恰恰是最打动人的地方。 乔冠华的生命被她救过,他的人生价值最终体现在为国家争取话语权。 而李颢守护的,不仅是一座墓碑,而是她心里那句“帮到底”的执念。 有人说,如果没有那场六小时的手术,中国外交史可能少了一个不可替代的名字。 而如果没有李颢,乔冠华或许至今仍“魂归无处”。 真正的情谊,不是轰轰烈烈的誓言,而是几十年如一日的守候。 李颢这一生,没在联合国亮过相,也没写进历史教科书,但她的坚持,本身就是另一种外交:把承诺履行到底,把义气守到尽头。 她用一生诠释了什么叫“答应了就要算数”。 而这,大概就是普通人能给历史人物最温柔的注脚。

评论列表