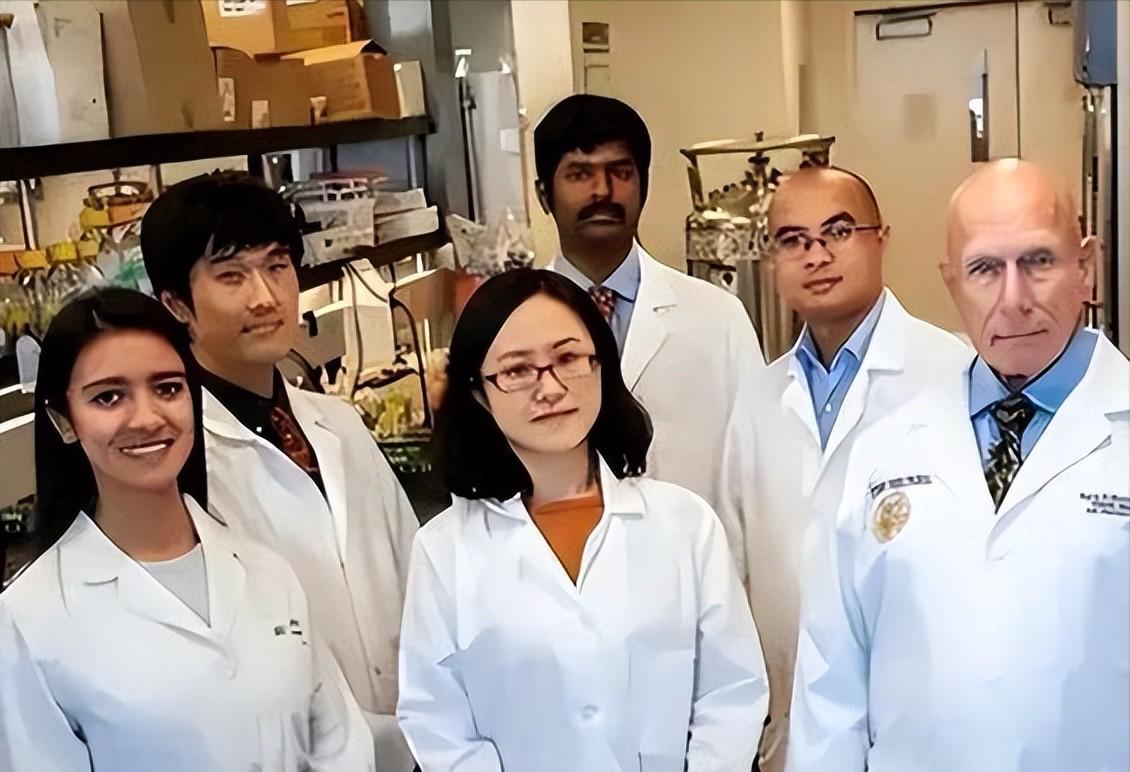

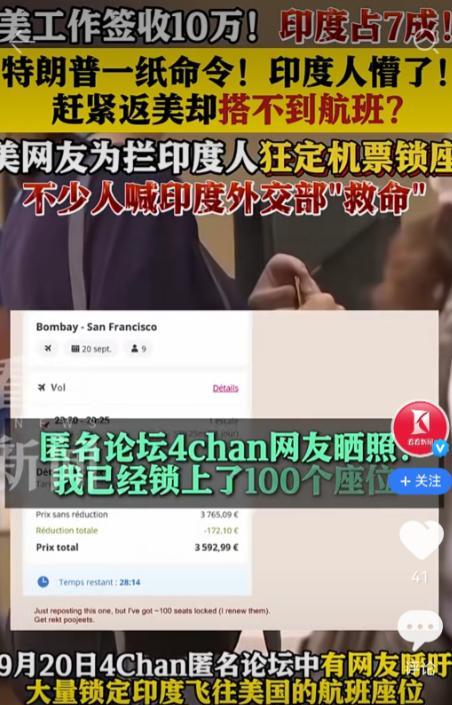

亲眼看着美国赶走华裔科学家,再请来印度专家,我才明白什么叫“用力过猛,搬起石头砸自己脚”。 变化始于 2018 年启动的 “中国行动计划”。美国司法部要求 94 个地区司法部门每年至少提出一至两起针对中国的诉讼,“中国间谍威胁” 的论调开始蔓延。 联邦调查局的人员会突然包围华裔科研人员的住所,即便正常离职也可能引发无妄之灾。谭鸿锦的经历颇具代表性,他向公司上交遗忘的 U 盘后,仍被指控窃取价值超 10 亿美元的电池技术,在看守所关押 11 个月后,因无法承受 40 万美元律师费被迫认罪。 这样的氛围让华裔科学家倍感压力。《美国国家科学院院刊》的调查显示,72% 的美国华裔科学家 “觉得自己作为学术研究人员不安全”,近七成的人对政府调查担惊受怕。 加州大学圣地亚哥分校的付向东博士,因受到迫害被剥夺科研经费、停职,最终选择辞职离开。截至计划终止前,全美 87 个科研机构的华裔科学家受到波及,246 人被定性有问题,103 名科研人员的职业生涯被毁。 美国试图通过引入印度专家填补人才空缺。科技公司的管理层中出现更多印度裔面孔,一些研究团队也补充了印度工程师。 印度科学家伊桑・沙阿就在波士顿的生物技术公司参与脑部疾病治疗技术研发,其团队将药物入脑比例从 0.1% 提升至 1% 的成果,已获得知识产权保护。但整体来看,许多核心项目的推进速度明显放缓,部分实验室面临技术断层的困境。 离开美国的华裔科学家,在新的环境中重新扎根。丘成桐观察到,这些科学家在支持性的研究环境中快速产出成果。付向东博士回国后加入西湖大学,迅速组建团队开展生命科学研究。 更多人投身中国的科研机构,从新能源材料到人工智能领域,他们带着积累的技术与经验,成为新项目的核心力量。这些人才的回归,让相关领域的研究进程加速,多个关键技术实现突破。 2022 年 2 月,“中国行动计划” 因引发广泛争议被终止,但影响仍在持续。美国联邦调查局反间谍部门官员承认,政策对亚裔群体造成负面影响,削弱了自身研究能力。 而那些曾被迫离开的华裔科学家,已在新的土壤中绽放价值。他们参与的储能技术研发进入应用阶段,基因编辑研究取得新进展,多项成果发表在国际顶级期刊。 人才流动的轨迹里,藏着创新的密码。学术研究需要开放包容的环境,强制割裂与歧视性政策,最终会导致人才流失。那些曾在实验室熬夜的身影,没有因环境变化而停滞,反而在更适宜的土壤中结出硕果。 美国的人才更迭经历,让人们看清人才价值的真正所在, 唯有尊重与信任,才能让创新的种子生根发芽,这或许是比单一技术突破更重要的启示。