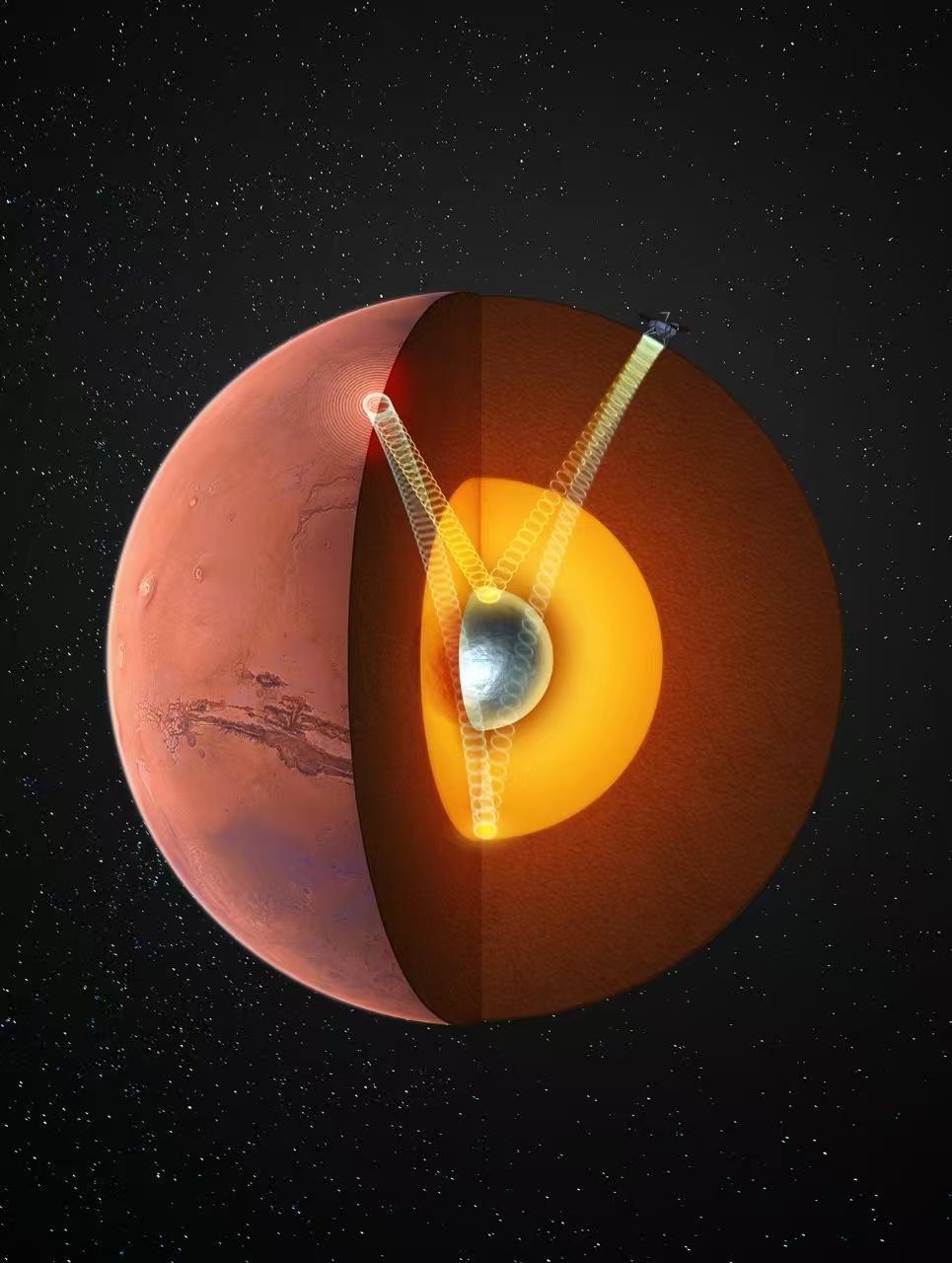

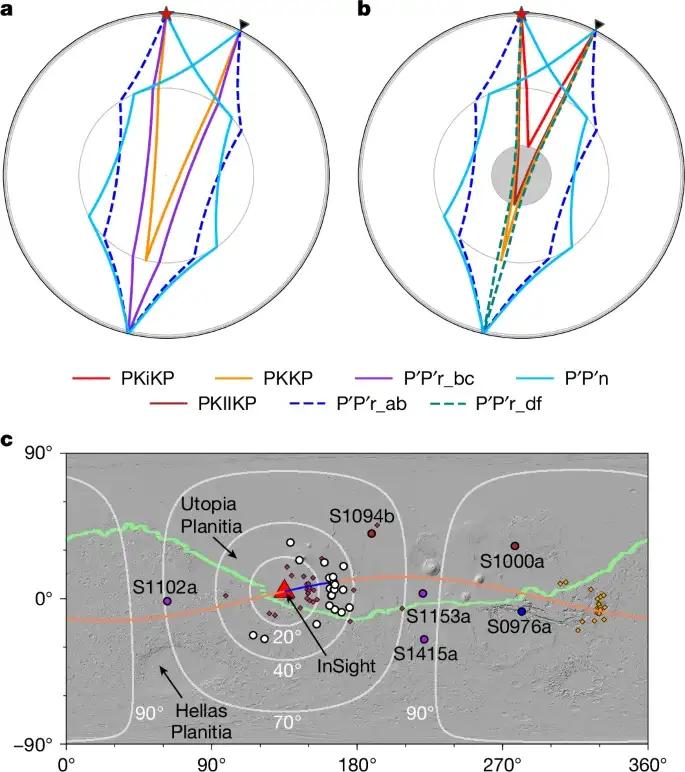

我国科学家首次确证火星固态内核,600公里“铁心”藏着哪些宇宙密码? 2024年,中国科学技术大学孙道远教授、毛竹教授团队联合国外学者,在《Nature》发表了一项改写行星科学认知的研究成果。他们通过分析美国NASA洞察号探测器记录的733次火星震数据,首次明确火星内部存在一个半径约613公里(±67公里)的固态内核,其主要成分为富含硫、氧等轻元素的铁镍合金。这一发现打破了此前“火星内核完全液态”的主流观点,为人类重新理解火星的演化历史、磁场消失之谜,乃至类地行星的宜居性提供了关键钥匙 人类对火星内核的探索,始终伴随着猜测与修正。上世纪60至70年代,NASA“水手4号”“维京号”探测器发现火星缺乏全球磁场,学界推测火星因体积小于地球、热量散失更快,内核已完全固化;2018年洞察号携带火震仪登陆火星,通过分析35次强火星震数据,主流观点又转向“火星内核完全液态”,认为硫、碳等轻元素降低了内核熔点,甚至推测地幔底部存在150公里厚的富硅熔岩层阻止内核固化。两种观点长期博弈,核心争议在于:火星是否像地球一样拥有“固态内核+液态外核”的分层结构? 中国团队的研究,正是在这场争议中找到了关键证据。与此前聚焦强火星震数据不同,他们创新性采用“火震阵列分析”方法,从1319次火星震中筛选出23次较弱信号,通过调整时间差、叠加同步信号,将淹没在噪声中的深层震波放大。最终,他们捕捉到了两种关键震波:一是直穿内核的PKKP波,其到达时间比液态内核模型预测提前50至200秒,印证了固态介质中震波传播更快的特性;二是被视为“固态内核标志”的PKiKP波,这是首次在火星震数据中识别出该信号。结合贝叶斯反演技术,团队进一步测算出火星液态外核从613公里延伸至1800公里,内核占火星半径的18%,与地球固态内核占比(19%)高度相似,证实火星确有与地球类似的分层核结构。 这一发现的价值,远超“确认一个内核状态”的范畴。首先,它为火星早期磁场的存在提供了合理解释。地球磁场源于液态外核在固态内核驱动下的对流运动,即“发电机效应”。火星固态内核的存在,意味着它在38至40亿年前可能也拥有类似机制,形成过全球性磁场——这一磁场曾保护火星大气层不被太阳风剥离,让火星具备“湿润宜居”的潜力。而火星磁场的消失,或许正是内核冷却、外核对流减弱的结果,这也能解释为何如今的火星会成为沙尘暴肆虐的荒漠星球。 其次,它为类地行星演化研究提供了新样本。在太阳系中,地球、金星、水星、火星均为类地行星,但人类此前仅明确地球有固态内核。火星固态内核的确认,表明“分层核结构”可能是类地行星的普遍演化路径,其内核中轻元素的含量、冷却速度,或将成为判断行星是否具备长期磁场、是否宜居的重要指标。不仅如此,中国团队采用的“单台火震仪模拟阵列”技术,还突破了火星探测中“观测点单一、噪声干扰大”的局限,为未来月球、金星等天体的内部结构探测提供了可复用的方法。 当然,疑问仍未完全解开。洞察号仅有一台火震仪,数据受单点观测限制,无法排除其他内核模型的可能性;火星内核中轻元素的具体分布、外核对流的详细机制,仍需更多探测数据验证。这些未解之谜,也为未来火星探测指明了方向——布设多台火震仪组成观测网络,结合重力场、磁场测量数据,或将成为下一阶段火星探测的核心任务。 从“火星内核完全固化”到“完全液态”,再到如今“固态内核+液态外核”的确认,人类对火星的认知每前进一步,都伴随着技术突破与思维革新。中国团队的这项研究,不仅填补了行星科学的关键空白,更让我们意识到:火星的今天,或许藏着地球未来的演化线索——当一颗行星的内核停止冷却、磁场消失,其宜居环境会如何崩塌?反过来,理解火星内核的冷却机制,也能帮助人类更精准地寻找太阳系外具备“持续磁场”的类地行星。未来,随着更多火星探测器的升空,这颗红色星球的“内心”还将揭开更多秘密,而每一个秘密的背后,都是人类探索宇宙、寻找自身在星际中位置的重要一步。