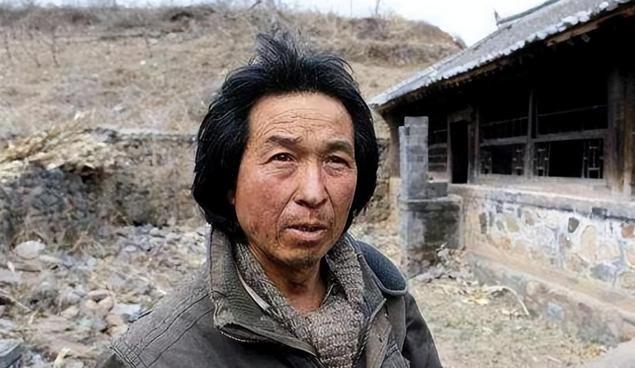

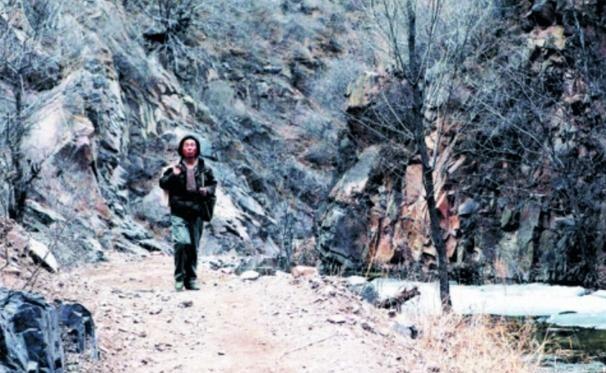

2000年,北大教授毅然辞职,带着校花妻子隐居山野,11年花光350万积蓄,不料七岁儿子的一句话,让他悔不当初... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 王青松出生于河南农村,年少时他便成绩卓越,是同龄人眼中的榜样,凭借聪慧与勤奋,他以优异的成绩考入北京大学,成为那个年代极为罕见的农村高考状元。 大学期间,他表现突出,不仅学业成绩优异,还常常组织同学开展活动,气质沉稳而自信,正是在校园里,他遇到了张梅,一位聪慧大方的女孩。 两人志趣相投,谈论诗书,憧憬未来,很快走到一起,毕业后,王青松选择留校任教,张梅也在学术道路上不断前行,他们的生活在当时看来是无数青年学子所羡慕的模样。 但随着时间的推移,现实的裂痕逐渐显现,王青松在学术上屡屡受阻,博士深造机会一次次擦肩而过,晋升考核也并不顺利,他逐渐觉得自己在体制内的发展遇到瓶颈。 与此同时,他开设的养生课程曾经赢得不少关注,也积累了一笔财富,可随着热潮退去,外界的质疑随之而来。 张梅在职称晋升上同样停滞不前,两人的心境在一次次挫败中发生了微妙的变化,他们开始怀疑继续留在城市是否值得,是否应当寻找一种远离世俗竞争的生活方式。 在这样的心态下,他们作出了大胆的决定:离开城市,远走山林,他们用多年积蓄在山区承包土地,修建石屋,种植农作物,饲养家禽,点起油灯取代电灯。 起初他们心怀憧憬,认为这种生活能让心灵重新获得宁静,远离嘈杂,他们的日子仿佛回到了田园诗一般的清简:清晨在山林间劳作,夜晚在屋檐下听风,久而久之,他们几乎与城市脱节,对外界的依赖越来越少。 随着岁月流逝,这种生活逐渐显现出代价,耕作需要体力和资金,三千多亩土地难以仅凭夫妻二人管理,他们不得不时常雇工,却因要求严格,能长期留下的人寥寥。 积蓄也在不断消耗,本以为能够支撑很久的积蓄,实际上很快就出现了缺口,即便如此,他们仍然坚持下来,甚至在孩子出生时也没有去医院,而是选择在石屋中迎接新生命,他们给儿子取名小宇,希望他能在山野间自由成长。 在最初的几年里,小宇的成长几乎与自然融为一体,他放羊、读书、在田间奔跑,父母认为这样的教育比城市里应试化的课堂更加纯粹,于是没有送他去幼儿园或小学,而是自己准备教材,用古籍作为启蒙读本。 他背诵经典,熟悉田园农事,却对电视、电脑这些现代事物一无所知,父母将这一切视为理想的实践,直到小宇逐渐长大,他们才开始感到一丝不安。 转折发生在他七岁那一年,有一次,有朋友造访,带来了一台摄像机,小宇好奇地盯着那个陌生的器械,眼神中满是疑惑,他提出了一个简单却深刻的问题:外面的世界是什么样的?这让王青松心中骤然一沉。 他意识到,大人可以选择远离尘世,但孩子的成长却不该被剥夺认识世界的机会,如果一直将儿子局限在山中,他未来又如何面对纷繁的社会? 这句话像一根针,扎破了他们多年维系的理想,他们开始讨论重返城市的可能性,可当他们真正带着孩子下山时,却发现一切早已不同,积蓄所剩无几,经济拮据成了第一道难关。 孩子进入学校后,虽然能背古文,却不会解数学题,也听不懂英语,更不懂如何与同龄人交往,他不适应课堂规则,在同学们的嘲笑下显得格外沉默,夫妻俩原本以为自己的知识足以弥补,却发现与现代教育体系之间存在巨大的鸿沟。 重返社会的困难远不止于此,多年的隐居让他们与原本的学术圈渐行渐远,昔日的讲台已不再属于他们,尝试经营农庄,却因缺乏渠道与市场经验,收入微薄。 张梅回到讲台,却发现晋升机会早已被别人占据,王青松举办讲座,也难以再现往日的盛况,理想与现实的距离,在一次次碰壁中愈加清晰。 回望那十一年的山居岁月,他们从最初的满怀憧憬,到最后的悔意,经历了一次彻底的轮回,自由的生活确实带来宁静,但代价却是孩子的成长、家庭的稳定以及与社会的脱节。 那句天真的提问,不仅是孩子的好奇,更是对父母的提醒:人生的选择不能只顾自身,更要承担对家庭与后代的责任。 当年挥别北大讲台的身影,如今已不复当初的轻盈,三百五十万元的积蓄在山林中化为尘土,留给他们的是一个沉重的教训:理想再美,也必须接受现实的检验;自由再好,也不能让责任缺席。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中国新闻网——“北大教师夫妇遁入深山十几年 寻心中桃花源(图)”