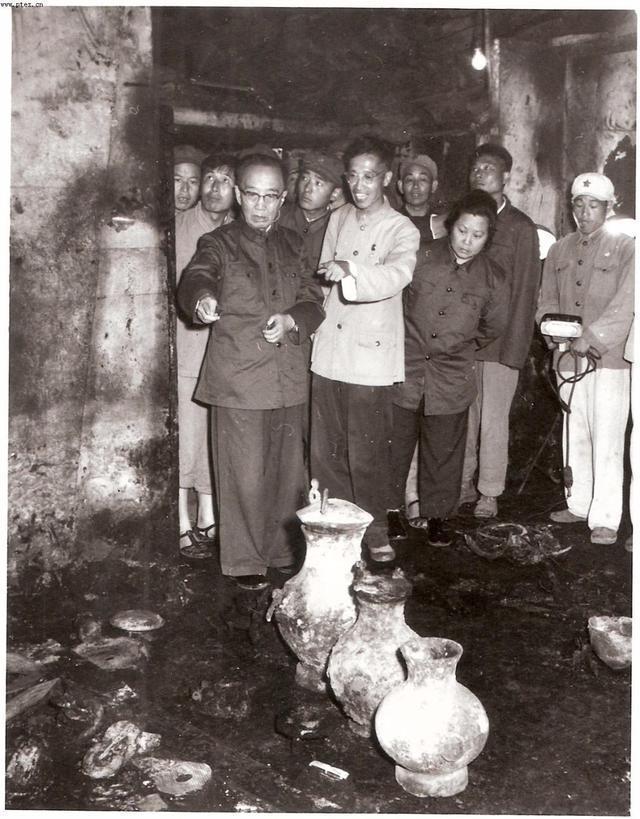

1956年,郭沫若带人挖掘定陵,可不久后,他的妻子和儿子都自杀身亡,参与挖掘的专家也都相继离奇死亡,这是怎么回事? 1957 年 5 月 19 日,定陵宝城前的金刚墙下,考古队队长赵其昌握着铁锹的手微微发颤。 在此之前,队员们已用近一年时间,顺着 “隧道门” 石条与 “十六丈深三丈五尺” 的石碑线索,清理出一条长约 40 米的砖隧道与石隧道。 此刻,金刚墙上被凿开的缺口正透出微弱的光,新中国首次帝王陵地宫挖掘,即将揭开最后的面纱。 挖掘的第一步,是攻克金刚墙后的 “自来石”。队员们发现,地宫大门被一块高 1.6 米的汉白玉石顶住,这是明代皇陵防止盗墓的设计。 他们用预先制作的 “拐钉钥匙” 从门缝伸入,缓慢撬动自来石,直到听见 “咔嗒” 一声。 大门终于被推开。走进地宫的瞬间,潮湿的空气混杂着腐朽的木料气息扑面而来,眼前的景象让所有人屏息; 中殿、后殿依次排列,后殿中央摆放着万历皇帝与孝端、孝靖两位皇后的三具梓宫,周围散落着 26 只装满文物的朱漆木箱,箱盖上的金线龙纹虽已褪色,仍能看出当年的精致。 清理地宫的过程充满挑战。由于缺乏专业通风设备,队员们只能轮流进入,每次停留不超过半小时。 最先清理的是中殿的神座与祭器,青铜香炉、鎏金铜灯等金属文物保存相对完好,但木质神座已出现开裂。真正的危机在打开木箱时爆发; 第一只木箱里的丝织品刚接触空气,原本鲜艳的明黄色龙袍就开始以肉眼可见的速度发黑; 绣在上面的十二章纹迅速失去光泽,队员们急中生智用塑料布包裹,却因塑料不透气,加速了织物的霉变,几天后再打开,部分锦缎已脆化成粉末。 后殿梓宫的开启,是挖掘过程中最沉重的环节。万历皇帝的梓宫由名贵金丝楠木制成,打开棺盖时,棺内铺着的多层丝织品瞬间涌出黑色雾气,考古队员下意识后退,等雾气散去; 只见万历的尸骨躺在中央,身着绣有龙纹的寿衣,头戴翼善冠。但短短三小时内,寿衣的丝线开始断裂,翼善冠上的珍珠虽仍完好,冠架的金丝却因湿度变化变得脆弱。 队员们尝试用棉纸包裹尸骨,却发现部分骨骼已与寿衣粘连,稍有触碰便会脱落。这场挖掘的直接结果,是文物的大规模损坏与后续的连锁遗憾。 统计显示,定陵出土的 3000 余件文物中,近 60% 为有机质文物,其中丝织品损毁最为严重,原本能还原明代纺织工艺的龙袍、锦缎,最终仅留下不足百片残片; 木俑、漆器等文物因缺乏加固技术,或扭曲变形,或彻底腐朽。更令人痛心的是,挖掘后的保护措施失当; 1958 年,部分出土文物被随意堆放在博物馆库房,甚至有工作人员将破损的棺木当柴烧;1966 年,万历与皇后的尸骨被拖出地宫焚毁,唯一留存的,是当年队员偷偷拍下的几张黑白照片。 挖掘带来的另一重结果,是对中国考古理念的彻底重塑。在此之前,学界对帝王陵发掘的热情远大于对保护的考量,但定陵的教训让所有人清醒; 1958 年,郑振铎、夏鼐等专家联名上书,呼吁停止所有主动发掘帝王陵的计划; 1987 年,国家正式出台规定,明确 “不主动发掘帝王陵寝”,将文物保护重心转向抢救性发掘与科技维护。定陵地宫的挖掘,最终以一场 “失败”,为中国考古划定了敬畏历史的底线。 如今,定陵地宫已作为遗址向公众开放,修复后的金刚墙与地宫大门恢复了当年的模样,只是游客再也见不到那些损毁的文物。 在地宫旁的文物陈列馆里,仅存的丝织品残片被放在恒温恒湿的展柜中,旁边的电子屏循环播放着当年的挖掘视频,屏幕下方印着一行字:“这不是终点,而是文物保护理念觉醒的起点。” 而那些永远消失在空气中的龙袍与锦缎,成了刻在每个考古工作者心中的警示,挖掘可能只有一次,但对历史的守护,需要永恒的耐心与敬畏。 信源: 澎湃新闻《中国考古之痛:定陵悲剧带给我们什么教训?》 央视国际《“北斗七星”葬式?试解万历皇帝古怪葬式之谜》 中央电视台《留住往日的辉煌——郑振铎和文物保护》