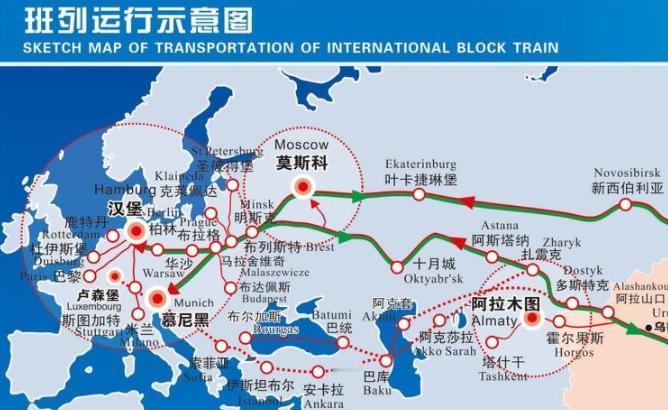

波兰用中欧班列卡中国脖子?哈萨克斯坦主动请缨:从我们这里过,运能翻一倍多 波兰这波操作,堪称「搬起石头砸自己的脚」。2025年9月,波兰以「国家安全威胁」为由关闭与白俄罗斯的铁路口岸,直接切断了中欧班列85%-90%的通道。原本每天200列的货运量骤降至20列,马拉舍维奇车站从「黄金枢纽」变成「鬼城」,停车场空得能踢足球。更绝的是,波兰政府前脚承诺军演结束后恢复通行,后脚就改口称需「边境局势缓和」,把经济合作当成了政治博弈的筹码。 这一闹,欧洲供应链瞬间乱了套。义乌的圣诞商品卡在边境,德国超市的婴儿奶粉断货,意大利药厂因原料短缺停产。欧洲企业被迫转向空运,运费暴涨30%,但客户宁愿割肉也要赶在圣诞前补货。据欧盟估算,此次封锁可能影响高达250亿欧元的中欧贸易额。波兰以为卡住了中国的脖子,没想到先勒紧了自己的钱包——马拉舍维奇车站每年过路费本就够养活半个卢布林省,如今收入锐减,当地司机哀叹「饭碗都要丢了」。 就在波兰玩「闭关锁国」时,哈萨克斯坦却悄悄搞起了「基建逆袭」。这个中亚国家早就看透了「想致富先修路」的道理,近年来疯狂砸钱升级物流网络。2025年6月,中哈共建的阿克套港集装箱枢纽正式启用,年设计吞吐量达24万标箱,成为里海沿岸最大的物流中心。更狠的是,哈萨克斯坦计划新建一条横贯东西的铁路,直接让跨里海国际运输线的运力从450万吨/年翻倍到1000万吨/年。这意味着什么?原本需要15-23天的运输时间,现在缩短到11天左右,基本实现「天天班」。 哈萨克斯坦的野心不止于此。为了提升港口通行效率,他们甚至开始疏浚里海水域,确保大型船舶满载进出。配合「中亚数字口岸」计划,货物扫码就能过海关,虽然系统偶尔死机,但比起波兰的「人工慢审」已经先进太多。这些操作直接让跨里海走廊成为中欧班列的「黄金替代路线」。2024年,经该走廊运输的货物量同比增长33倍,仅西安港就开行跨里海班列187列,货运量从1200柜暴增至3000-4000柜。 哈萨克斯坦的「基建狂欢」背后,是其经济转型的迫切需求。这个曾经「靠石油吃饭」的国家,如今正拼命摆脱资源依赖。2024年,中哈贸易额达438亿美元,创历史新高,其中哈萨克斯坦对华出口的小麦、肉类等农产品占比显著提升,而中国的机械设备、电子产品则源源不断进入中亚市场。这种「双向奔赴」让哈萨克斯坦的经济结构发生质变——2025年上半年,其GDP增长6.2%,交通运输业飙升22.7%,建筑业增长18.4%,制造业占比持续攀升。 相比之下,波兰的「卡脖子」策略显得格外短视。当哈萨克斯坦忙着修路建港时,波兰却在搞「政治作秀」。为了向北约表忠心,波兰不仅关闭口岸,还要求中国增加农产品进口配额、支持其电动汽车产业,甚至索要稀土进口许可。这种「狮子大开口」的谈判方式,直接把自己推向了被动局面。如今,中国企业开始「用脚投票」——2025年四季度,经波兰的中欧班列货运量同比下降60%,而跨里海走廊和北极航线的货运量则分别增长120%和80%。 更讽刺的是,波兰的盟友们也没闲着。德国杜伊斯堡港趁机加大对中欧班列的投入,义乌的老板们则提前在德国囤货,即便涨价30%也不愁卖。土耳其更是推出「伊斯坦布尔快线」,宣称12天就能到欧洲,虽然比北线慢3天,但「保证不炸」的广告语直接戳中波兰的痛点。就连白俄罗斯也来凑热闹,宣布与中国合作开发新的铁路支线,摆明了要分一杯羹。 这场「物流博弈」的背后,是全球供应链格局的重塑。过去,中欧班列80%的货物依赖俄罗斯和波兰的「北线通道」,如今这条「独木桥」变成了「阳关道」。哈萨克斯坦的跨里海走廊、北极航道、中吉乌铁路等替代路线纷纷崛起,让中国的货物可以「东边不亮西边亮」。更重要的是,这些新路线正在改变区域经济格局——西安、重庆等内陆城市摇身一变成为国际物流枢纽,而哈萨克斯坦、阿塞拜疆等中亚国家则从「过境国」升级为「枢纽国」。 波兰的「卡脖子」最终卡在了自己的「脖子」上。当哈萨克斯坦的铁路工人在烈日下铺设铁轨时,波兰的政客们还在为「北约的安全感」争论不休。历史总是惊人的相似:19世纪,美国通过「铁路革命」重塑了国家经济版图;21世纪,中亚正在用同样的方式改写全球物流规则。波兰或许该醒醒了——在这个「互联互通」的时代,试图用政治手段阻断经济流动,最终只会被时代的列车远远抛下。