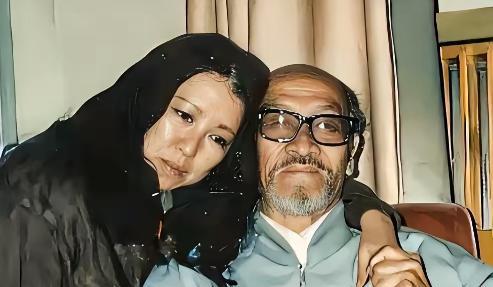

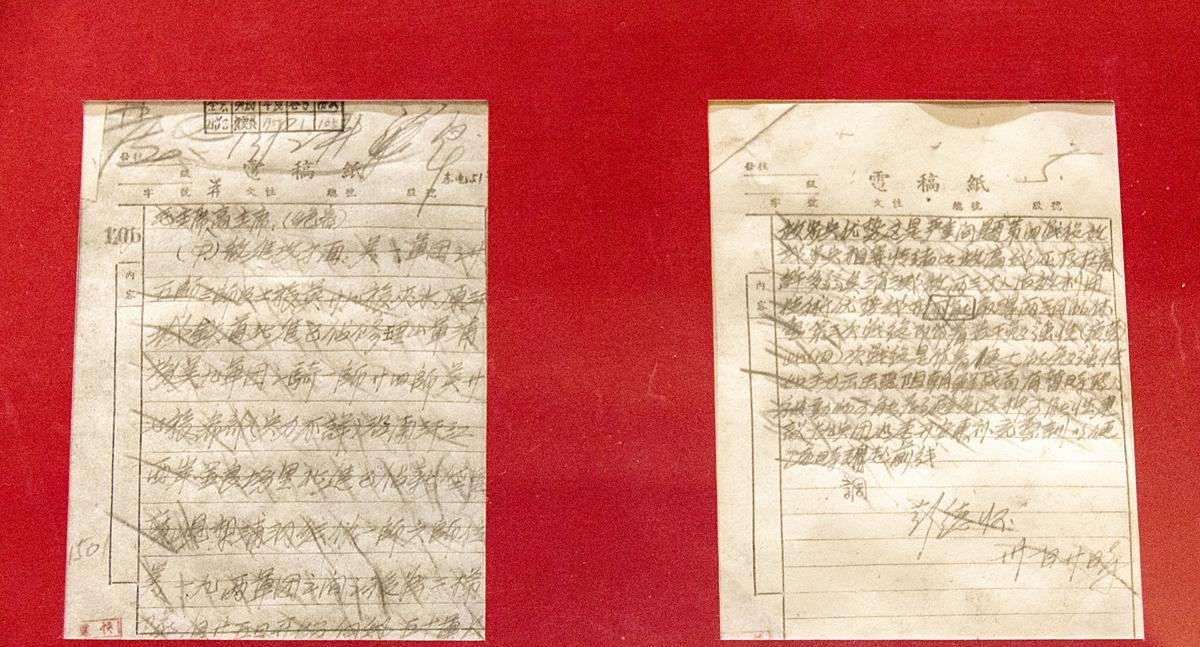

1935年,希特勒清空了办公室所有人,只为等待一个中国男人,过了很久,一个瘦弱的中国青年才敲门进来,希特勒一点也不敢怠慢,随后两人相处了两天两夜,是什么样的人让希特勒重视至此? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1935年的柏林总理府格外安静,办公室被清空,只剩下壁炉里的火光跳跃,那个年代,能让希特勒如此郑重等待的,不是外交官,也不是将军,而是一个从东方远道而来的中国青年。 他的身影单薄,衣衫布满补丁,却走进了世界的权力中枢,这个青年就是潘德明,一个用双脚走遍四十多个国家的普通人,他的故事证明了即便出身平凡,也能用行动赢得世界的尊重。 潘德明1908年出生在浙江湖州,家境普通,父亲靠替洋人缝制西装维持生计,童年的他常常在裁缝铺里看着外国人进进出出,听到他们描述异国的风景,这些零星的片段在少年心中播下了向往的种子。 彼时的中国正处在风雨飘摇的年代,外有列强欺压,内有战乱不休,“东亚病夫”的偏见更是横亘在国人头顶,潘德明逐渐生出一个念头,要用自己的方式告诉世界,中国人同样拥有坚毅与勇气。 二十多岁的时候,他放弃了安稳的生活,带着母亲缝制的布衫和父亲送的草鞋,毅然踏上环球徒步的旅程,1930年,他加入了“中国青年亚细亚步行团”,从上海出发一路南下。 队伍在艰苦的环境中很快分崩离析,只剩下他独自前行,他买了一辆二手自行车,把随身的《名人留墨集》放在木车上,继续走向未知的世界。 旅途中的惊险远超常人想象,他曾在越南西贡中暑昏迷,幸得华侨兄妹相救才脱离险境;在印度丛林中与孟加拉虎不期而遇,靠石头吓退野兽才得以生还。 穿越中东沙漠时因缺水濒临死亡,绝望之际发现绿洲,才重新燃起生命的火焰;在非洲的荒野上,甚至遭遇过土匪的威胁,最终凭机智保住性命。 这些足以夺命的危机并没有让他退缩,反而让他更加坚信,每一步都不仅是对自我的挑战,更是对民族尊严的守护。 他走到哪里,哪里就会留下友谊和敬意,在印度,他风尘仆仆拜访泰戈尔,获得了“和平的信使”的评价;他见到正在绝食的甘地,收到了亲笔题词和手织布旗。 他在土耳其亲眼目睹凯末尔的改革气象,在美国则受到罗斯福总统的接见,还被授予金质奖章。 随着行程的推进,《名人留墨集》逐渐厚重,上面密密麻麻地汇集了来自二十多个国家元首和知名人士的签名与题词,这不仅是纸上的墨迹,更是他凭一己之力建立起来的跨国桥梁。 1935年,他终于来到了德国,此时的他,衣衫已经磨损,小木车破旧不堪,但车上那行“致人类兄弟”的汉字依旧醒目,消息传到德国总理府,希特勒被他的故事打动,破例清空办公室迎接。 那次会面持续了两天两夜,希特勒翻阅《名人留墨集》时沉默良久,对这位来自东方的青年表达了罕见的敬意,甚至亲手为他绘制肖像并赠送勋章。 潘德明则展示甘地赠送的布衣,表达自己对和平的执着信念,他并未因权力的威压而屈从,而是用坦然和真诚表明立场。 环球之旅持续了七年,跨越四十多个国家,最终在1937年返回祖国,那一年,抗战的硝烟骤然燃起,他毫不犹豫地将旅途中筹集的十万美元捐赠给前线,换成一批批医药箱送往战场。 那些曾被视为荣誉的勋章,他在得知南京惨剧后愤然熔化,打造成鞋钉,象征对侵略的抗议,他用行动表明,荣誉再高也敌不过民族的痛苦。 战后,他并未借此成名,而是改名低调经商,在昆明过着普通人的生活,他把最珍贵的《名人留墨集》和旅途遗物交给后人保存,自己淡出公众视野,直至1976年在平凡中离世。 他的一生没有显赫的头衔,没有耀眼的财富,却留下了跨越时空的精神财富。 潘德明的故事,是一个普通人以布鞋和草鞋丈量世界的传奇,从湖州的裁缝铺,到柏林的总理府,他用脚步穿越山川沙漠,把一个被世界误解的民族形象重新雕刻。 他的坚韧让无数人重新认识了中国人,也让“东亚病夫”的偏见不攻自破。 他证明了,伟大不一定需要显赫出身,也不一定需要强大背景,只要心怀理想,哪怕再瘦弱的身躯,也能撑起民族的脊梁。 潘德明用七年的行走,让世界看见了一个真实而坚强的中国,也留给后人一份永恒的信念:再卑微的个体,也能用行动书写不平凡的传奇。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:北京日报客户端——都来读|徒步环游世界第一人!看中国青年潘德明的传奇经历