“101 岁高龄辞世,留下 6 亿美金遗产却誓死捐给美国,宁愿肥水外流也不给中国,张学良这一决定背后,藏着怎样不为人知的人生伤痛与时代纠葛?” 这位被誉为 “民国第一少帅” 的传奇人物,一生横跨军阀混战、抗日烽火、两岸分治的动荡岁月,最终以这样充满争议的方式落幕,让无数人在震惊之余,更想探寻其跌宕人生背后的真相。

一、东北少帅的崛起与宿命:从将门虎子到家国飘摇

1901 年,张学良出生于辽宁海城的军阀世家,父亲张作霖彼时已是东北地面上叱咤风云的 “东北王”。张作霖从草莽起家,凭借过人手腕统一东北三省,建立起涵盖矿产、金融、实业的庞大商业帝国,1926 年资产便已超过 5000 万银元,成为当时中国最富有的军阀。生于这样的家庭,张学良自幼锦衣玉食,却也早早背负起家族与地域的使命,被寄予 “继承父业、镇守东北” 的厚望。

1928 年 6 月 4 日,皇姑屯一声巨响,张作霖被日本关东军预埋的炸弹炸成重伤,不治身亡。年仅 27 岁的张学良临危受命,从父亲手中接过东北军政大权,成为掌控中国最富庶地区之一的年轻领袖。彼时的他,怀揣着 “报仇雪恨” 的强烈执念,对日本侵略者的狼子野心恨之入骨,立志要守护父亲留下的基业,捍卫东北的主权完整。民间俗语 “虎父无犬子”,外界皆以为这位留洋归来、思想开明的少帅,会带领东北军民与日本血战到底。

现实却充满无奈。当时的东北军虽有数十万兵力,但装备精良度远不及日军,且内部派系林立、人心涣散。日本侵略者步步紧逼,不断制造事端,觊觎东北的矿产与土地。张学良多次向南京国民政府求援,却只得到蒋介石 “攘外必先安内” 的消极回应,命令他 “避免冲突、隐忍待时”。1931 年九一八事变爆发,日军以极小代价占领沈阳,随后迅速席卷东北三省。张学良在 “不抵抗政策” 的争议中,被迫率东北军撤至关内,眼睁睁看着父亲毕生经营的土地落入敌手,“国仇家恨” 的重压自此成为他一生无法卸下的枷锁。

退至关内后,张学良选择投向蒋介石,寄望于借助国民政府的力量收复失地。他积极整训军队,联络爱国志士,始终没有忘记东北沦陷的耻辱。但蒋介石的注意力始终放在 “剿共” 内战上,对日本的侵略行径一再妥协退让,这让满怀报国之志的张学良逐渐陷入失望与迷茫。正如他后来在口述历史中所说:“我一生最大的愿望就是收复东北,可我手中的枪,却不能对准真正的敌人。”

二、西安事变:扭转国运的壮举与半生囚禁的代价

1936 年,民族危机空前严重,日本侵略者已占领华北大片土地,中华民族到了最危险的时刻。然而,蒋介石依然坚持 “攘外必先安内” 的政策,调集大批军队围攻陕北的红军。张学良多次劝谏蒋介石停止内战、联共抗日,均遭到严厉拒绝。长期的压抑与对民族命运的担忧,让这位少帅做出了改变中国历史进程的大胆决定。

12 月 12 日凌晨,张学良联合西北军将领杨虎城,在西安发动 “兵谏”,将前来督战的蒋介石软禁,逼迫其接受 “停止内战、一致抗日” 的主张。这便是震惊中外的 “西安事变”。事变发生后,国内外一片哗然,国民党内部主战派主张武力解决,内战风险一触即发。在中共中央的积极斡旋下,张学良最终决定释放蒋介石,以和平方式解决事变,为抗日民族统一战线的建立奠定了基础。

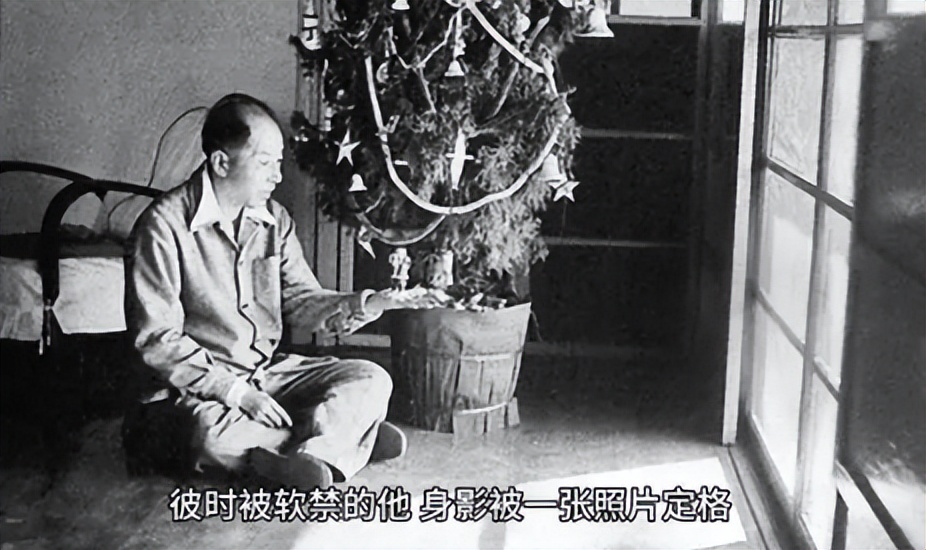

西安事变的和平解决,成为中国抗日战争的重要转折点,却也彻底改变了张学良的人生轨迹。蒋介石回到南京后,立刻翻脸不认人,以 “劫持领袖” 的罪名判处张学良十年有期徒刑,随后又以 “特赦” 为名,将其长期软禁。这一禁,便是整整 52 年。从 36 岁的壮年到 88 岁的老者,张学良人生中最宝贵的年华,都在与世隔绝的囚禁中度过。

囚禁期间,张学良失去了人身自由,与外界几乎断绝联系。他曾被关押在贵州阳明洞、重庆歌乐山等地,后来随国民党败退迁往台湾,继续过着 “囚徒” 般的生活。妻子于凤至为营救他奔走呼号,耗尽心力,最终积劳成疾远赴美国治疗;后来陪伴在他身边的赵一荻,也一同承受着漫长的孤寂与煎熬。在这段暗无天日的岁月里,张学良通读史书,研修佛法,看似平静的外表下,藏着对家国的牵挂、对自由的渴望,更有对蒋介石政权的彻底失望。他曾在日记中写道:“我为国家尽忠,为民族尽力,换来的却是半生囚禁,这样的政权,不值得我再付出丝毫忠诚。”

52 年的囚禁,磨平了张学良的棱角,却未能磨灭他对故乡的思念。他常常在狱中遥望东北方向,回忆童年时家乡的大碗烩菜,想起长白山的林海雪原,这份乡愁成为支撑他活下去的精神力量。1990 年,在李登辉政府的默许之下,89 岁的张学良终于重获自由,此时的他,已是满头白发、步履蹒跚的老者,距离他当年意气风发的 “少帅” 时代,早已恍如隔世。

三、流亡美国:漂泊无依的晚年与无法释怀的乡愁

重获自由后,张学良面临着人生中又一个艰难的抉择:留在台湾,还是返回大陆?当时的台湾与大陆处于对峙状态,两岸关系紧张。张学良深知,自己作为西安事变的关键人物,无论回到大陆还是留在台湾,都可能陷入复杂的政治漩涡。

对于大陆,他怀有深厚的感情,那里有他的故乡,有东北军的老部下,更有他未竟的报国之志。但他也顾虑重重,担心自己当年的 “不抵抗” 和与国民党的过往,会被贴上 “叛徒” 的标签,无法得到公正的评价。对于台湾,他早已对国民党政权彻底失望,多年的囚禁让他对这片土地毫无归属感。思前想后,张学良最终做出了一个让所有人意外的决定 —— 远赴美国,开始流亡生活。

1994 年,张学良与赵一荻定居美国夏威夷。在美国的日子里,他衣食无忧,受到当地华人社群的尊重,甚至有机会与失散多年的子女团聚。但物质上的富足,终究无法填补精神上的空虚。他常常独自一人坐在海边,望着东方的天空发呆,口中念叨着东北的方言,回忆着年轻时在家乡的岁月。“月是故乡明”,这句古诗成为他晚年心境最真实的写照。他曾对身边人说:“我这一生,最遗憾的就是没能回到东北,没能再吃一碗家乡的烩菜。”

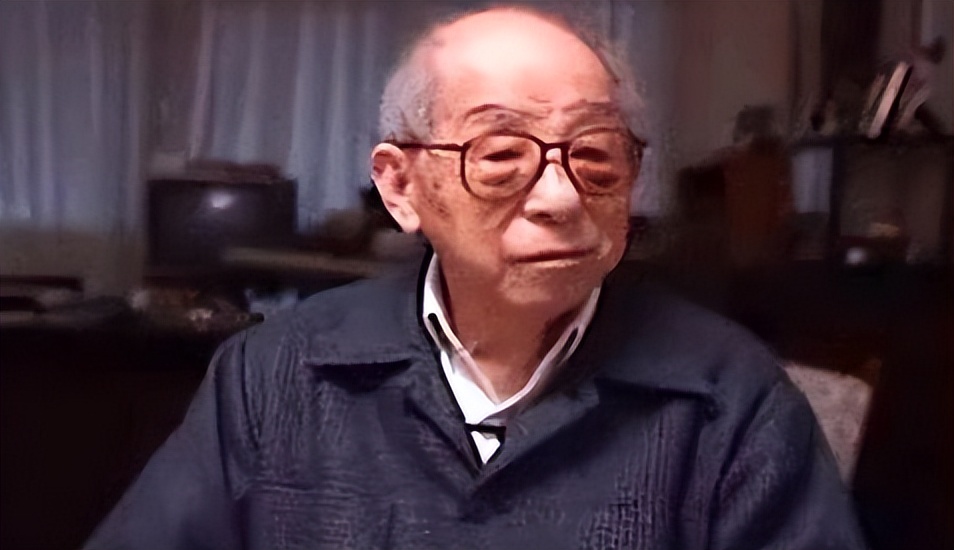

在美国的岁月里,张学良的身体状况逐渐衰退,但他始终保持着对历史的清醒认知。他接受了哥伦比亚大学的口述历史采访,详细讲述了自己的一生,包括东北沦陷的经过、西安事变的内幕、多年囚禁的遭遇,为后人研究那段历史留下了珍贵的资料。这段时间,他也收到了一个迟来的消息 —— 父亲张作霖当年留下的巨额遗产,经过多年的投资增值,已累积至 6 亿美元,这笔财富一直由海外信托机构代为管理,等待着他做出最终的处置决定。

面对这笔突如其来的巨额遗产,张学良陷入了深深的困惑。这笔钱是父亲用血汗积累的财富,是东北人民的民脂民膏,理应回归祖国,用于家乡的建设。可他又顾虑重重:捐给大陆,怕被人误解为 “投机”,甚至被扣上 “叛徒” 的帽子;捐给台湾,又觉得对不起自己当年的报国初心,对不起那些为抗日牺牲的东北军将士。进退两难之际,他想起了自己在美国的经历,想起了哥伦比亚大学为他提供口述历史的平台,让他有机会还原历史真相。最终,他做出了一个震惊世人的决定:将 6 亿美元遗产全部捐赠给美国哥伦比亚大学,作为对母校的回报,也为了避免这笔财富陷入两岸的政治争议。

四、遗产捐赠风波:争议背后的人生悲剧与历史反思2001 年 10 月 14 日,张学良在夏威夷檀香山逝世,享年 101 岁。他的遗嘱公布后,立刻在国内外引发轩然大波。6 亿美元,这笔相当于当时 48 亿人民币的巨额遗产,没有回归中国,反而捐赠给美国,这一决定让无数国人感到愤怒与不解。

国内舆论一片哗然。有人痛斥张学良 “忘恩负义”,认为他身为中国人,却将祖先留下的财富拱手让人,是 “民族的叛徒”;有人则对他表示理解,认为在当时的时代背景下,这是他避免争议的无奈之举,毕竟两岸对峙的局势让他无法做出让所有人满意的选择;还有人认为这是一种 “聪明的做法”,将遗产捐赠给学术机构,既能保证财富的合理利用,也能为自己留下正面的历史评价。

争议的背后,是张学良充满悲剧色彩的一生。他出身豪门,却未能守住父亲留下的基业;他立志报国,却因西安事变付出了半生囚禁的代价;他渴望回归故乡,却最终客死异乡;他手握巨额遗产,却因时代的隔阂与个人的顾虑,无法将其归还祖国。正如历史学家评价的那样:“张学良的一生,是被时代洪流裹挟的一生,他的每一个选择,都充满了个人意志与时代背景的冲突,最终只能在遗憾中落幕。”

事实上,张学良的遗产捐赠并非毫无考量。他在遗嘱中明确要求,哥伦比亚大学将这笔资金用于中国历史文化的研究,建立 “张学良档案室”,收藏他的口述历史、书信文稿和珍贵文物。他希望通过这种方式,让更多人了解那段动荡的历史,了解东北沦陷的真相,了解西安事变的意义。从这个角度来说,他的捐赠并非 “背叛”,而是希望以一种中立的方式,为历史研究做出贡献。

但无论如何,这笔巨额遗产未能回归祖国,终究是一个历史的遗憾。张作霖当年积累的财富,源自东北的矿产、土地和实业,承载着东北人民的血汗;张学良一生牵挂的,也是东北的收复与祖国的统一。可最终,这笔本应用于祖国建设的财富,却流向了海外,这背后既有个人命运的无奈,也有时代变迁的残酷。