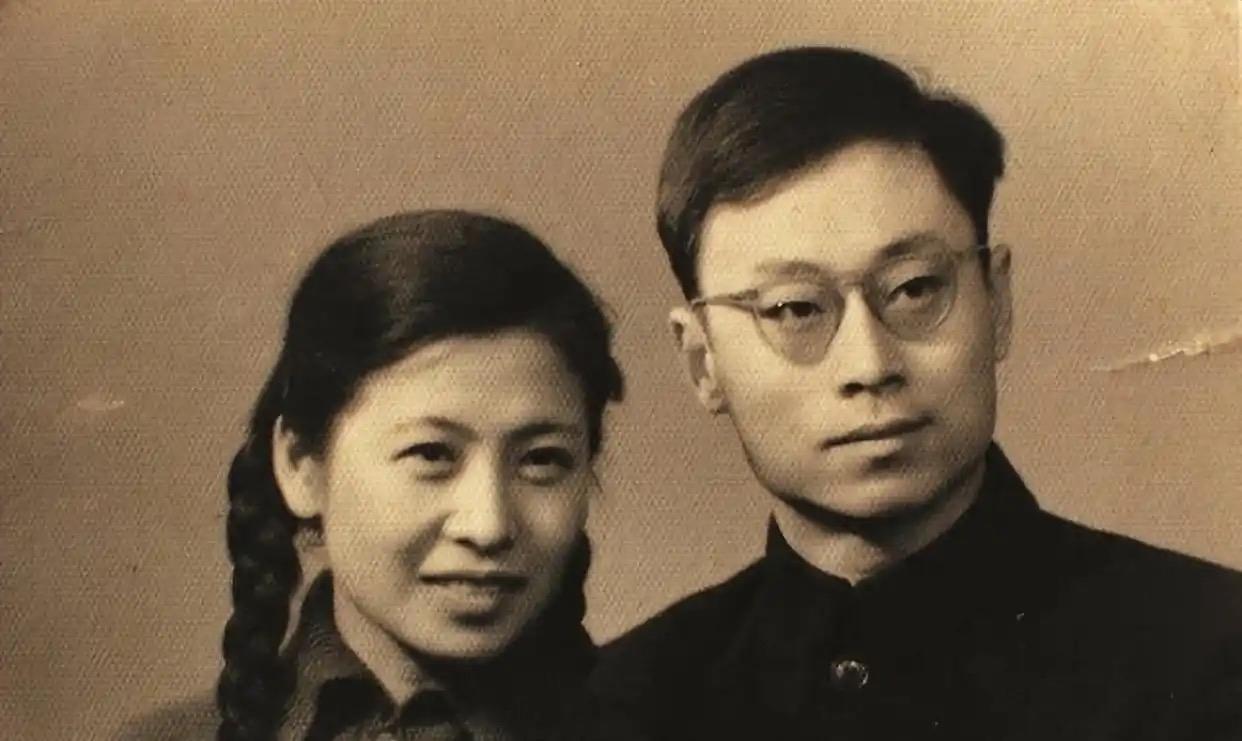

1988年,孙玉芹盯着报纸上"氢弹之父"四个字,心想:"原来老头子瞒了半辈子的秘密,是去造氢弹了啊!" 孙玉芹手里的《瞭望》周刊还带着油墨味,文章里"于敏"这个名字,和丈夫28年来的神秘轨迹渐渐重合——那些突然的出差、深夜的辗转、对工作的闭口不谈,终于有了答案。 这一年,距离中国第一颗氢弹试爆成功已过去21年。1967年6月17日,罗布泊的蘑菇云腾空而起时,孙玉芹正和邻居们挤在收音机前欢呼,她像千万普通国人一样,为国家的突破激动落泪,却不知道家里那个前几天刚"出差"回来、满眼红血丝的丈夫,正是这场震惊世界的成就背后,最关键的理论设计者。 1961年1月,钱三强找到于敏时,他已是国内原子核理论领域的青年专家,正专注于基础研究。当钱三强提出"国家需要你转向氢弹理论研究"时,于敏没有丝毫犹豫。彼时中国氢弹研制几乎从零起步,国外技术封锁严密,连一份参考资料都没有,他知道这一去,不仅要放弃熟悉的领域,更要从此"隐姓埋名"。 从那天起,于敏的名字从学术期刊上消失了。他开始频繁"出差",有时凌晨接到电话就出发,目的地从不对外透露,回来时要么带着一身风沙,要么抱着厚厚的演算纸。孙玉芹记得,有次丈夫出差三个月,回来时瘦了十几斤,夜里总在书房待到很晚,草稿纸上写满密密麻麻的公式,第二天一早又会把纸仔细收好,锁进抽屉。 孩子上小学时,曾委屈地问孙玉芹:"爸爸到底是做什么的?同学说我爸爸是坏人,不然为什么总不回家?"孙玉芹只能摸着孩子的头说:"爸爸在做很重要的事,等他能说的时候,一定会告诉你。"邻居偶尔也会打趣:"于敏同志是搞'地下工作'的吧?"她总是笑着打圆场,心里却也藏着疑惑,但从未向于敏追问——她知道,丈夫不说,一定有不能说的理由。 1971年,于敏因过度劳累晕倒在工作岗位上,被紧急送医。单位同事联系孙玉芹时,只说"于敏同志身体不适",没提具体病因,也没说工作地点。孙玉芹赶到医院,看到丈夫虚弱地躺在病床上,手背上还插着输液管,却仍在跟同事低声讨论"数据问题"。那一刻,她没问工作,只默默收拾好丈夫的衣物,每天熬粥送到医院——她明白,丈夫肩上扛着比家庭更重的责任。 28年里,孙玉芹独自撑起了整个家:老人去世时,于敏在外地出差,她一个人操办后事;孩子高考时,她陪着复习到深夜,于敏只在电话里说"辛苦你了";家里的水管坏了、电路出了问题,她自己找工人维修,从不让丈夫分心。有人问她会不会觉得委屈,她总说:"他心里有国家,也有这个家,只是没办法两全。" 1988年,于敏的身份终于解密。当孙玉芹从报纸上看到"于敏主导氢弹原理突破,提出'于敏构型'"时,她特意把报纸叠好,放在于敏的书桌前。那天晚上,于敏回家后看到报纸,沉默了很久,才对她说:"这些年,让你受委屈了。"孙玉芹却笑着说:"不委屈,我知道你在做大事,国家需要你。" 身份解密后,于敏依旧保持着低调。有人称他"氢弹之父",他总是纠正:"氢弹是团队的成果,我只是其中一员。"但在孙玉芹眼里,丈夫的付出远比报纸上写的更重——她见过他因演算失误而焦虑的模样,见过他为了赶进度而啃干粮的场景,更见过他对国家的赤诚。 2012年,孙玉芹突发心脏病去世,于敏在她的灵前,拿出那张1988年的报纸,轻声说:"你看,国家没有忘记我们做的事,你也没白等我这么多年。"2019年,于敏离世时,家人在他的抽屉里发现了一叠旧照片,其中一张是1988年他和孙玉芹的合影,背后写着:"家国两全难,幸得你相伴。" 这对夫妻的故事,没有轰轰烈烈的誓言,却藏着最动人的坚守:于通用28年沉默守护国家机密,让中国拥有了"大国重器";孙玉芹用28年理解撑起家庭,让丈夫能毫无牵挂地奔赴"战场"。1988年的那张报纸,不仅揭开了一个科学家的秘密,更见证了一对普通人,如何用一生诠释"家国情怀"的重量。 信息源: 中华人民共和国科学技术部《新华网:绝密忠诚--记中国氢弹功勋、国家最高科技奖获得者于敏院士》