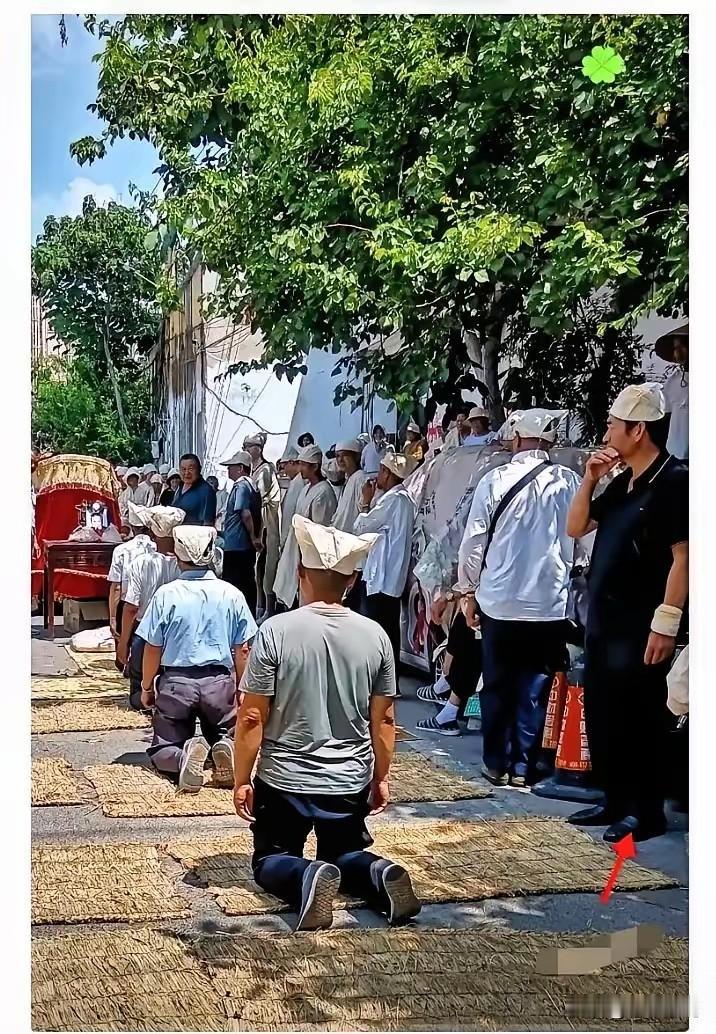

山东枣庄,71岁的老母亲走了,两个儿子风风光光操办了丧事——9万多的开销,摆了100多桌酒席,单烟酒就砸进去3万。上好的柏木棺材,还有吹个不停的喇叭和堆半院的纸扎别墅轿车,连哭棺的人都特意请来,整条街都闹哄哄的。可谁不知道,这俩儿子是做给外人看的?老人这辈子苦到骨子里,老伴走得早,一个人把他俩拉扯大,结果儿子们在外地买房后就很少回家。最后老人脑溢血走了,5天后才被发现,身上都生了疽,连四肢都没能伸直,生前一天福都没享过。 丧事办得热闹,可街坊们的心里不是滋味。有人说,这是给活人看的排场,不是给死者的安慰。也有人感叹,老人活着的时候,家里冷冷清清,连口热饭都得自己做,死了却要请来喇叭班子、歌舞队,敲锣打鼓闹个三天三夜。这种反差,让人心里发酸。 老人的一生,其实就是那个年代很多农村母亲的缩影。年轻时,为了养家糊口,天不亮就下地干活,晚上还要缝缝补补到深夜。丈夫走得早,她一个人撑起整个家,把两个儿子供上了大学,看着他们在城里成家立业。可孩子们的生活越来越好,回家的次数却越来越少。电话里总是说忙,微信上偶尔回个"嗯",逢年过节也难得见一面。 这次老人出事,是邻居发现好几天没看到她出门,才敲门没人应,报警后才发现出了事。有人说,如果儿子们能常回家看看,或者哪怕多打几个电话,也许就能避免这样的悲剧。可现实是,他们选择了在母亲去世后,用一场豪华葬礼来"弥补",用金钱和排场来掩盖内心的愧疚。 这种做法,其实反映了一种扭曲的价值观。在一些地方,丧事办得隆重与否,成了衡量子女孝顺程度的标准。好像酒席摆得越多,鞭炮放得越响,就代表越有孝心。可真正的孝顺,不应该体现在这些表面功夫上,而应该是在父母活着的时候,多一些陪伴,多一些关心,让他们能安享晚年。 我想起了一个朋友的故事。他的父母住在农村,身体不好。虽然工作很忙,但他坚持每个月回家一次,帮父母买点生活用品,修修家里的电器,陪他们聊聊天。去年父亲去世,他没有办什么隆重的葬礼,只是请了亲戚朋友简单吃了顿饭。有人说他"抠门",可他说:"我父亲活着的时候,我尽到了做儿子的责任,这就够了。" 对比这两个故事,不难看出什么是真正的孝顺。金钱可以买来排场,却买不来父母在世时的欢声笑语;可以请来哭丧的人,却换不回父母温暖的笑容。那些在葬礼上哭得死去活来的人,可能在父母生前连个电话都懒得打。 我们常说,父母在,人生尚有来处;父母去,人生只剩归途。可现实中,很多人直到失去了,才明白这句话的含义。他们用一场豪华葬礼来证明自己的"孝心",却忘了父母真正需要的,从来不是这些。 也许,我们都应该反思一下,在忙碌的生活中,是否忽略了那个一直默默牵挂着我们的人。一个电话,一句问候,一次回家,可能比任何葬礼都更有意义。毕竟,父母要的不多,只是希望在他们还走得动、还能说话的时候,能多看看我们的笑脸,多听听我们的声音。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。