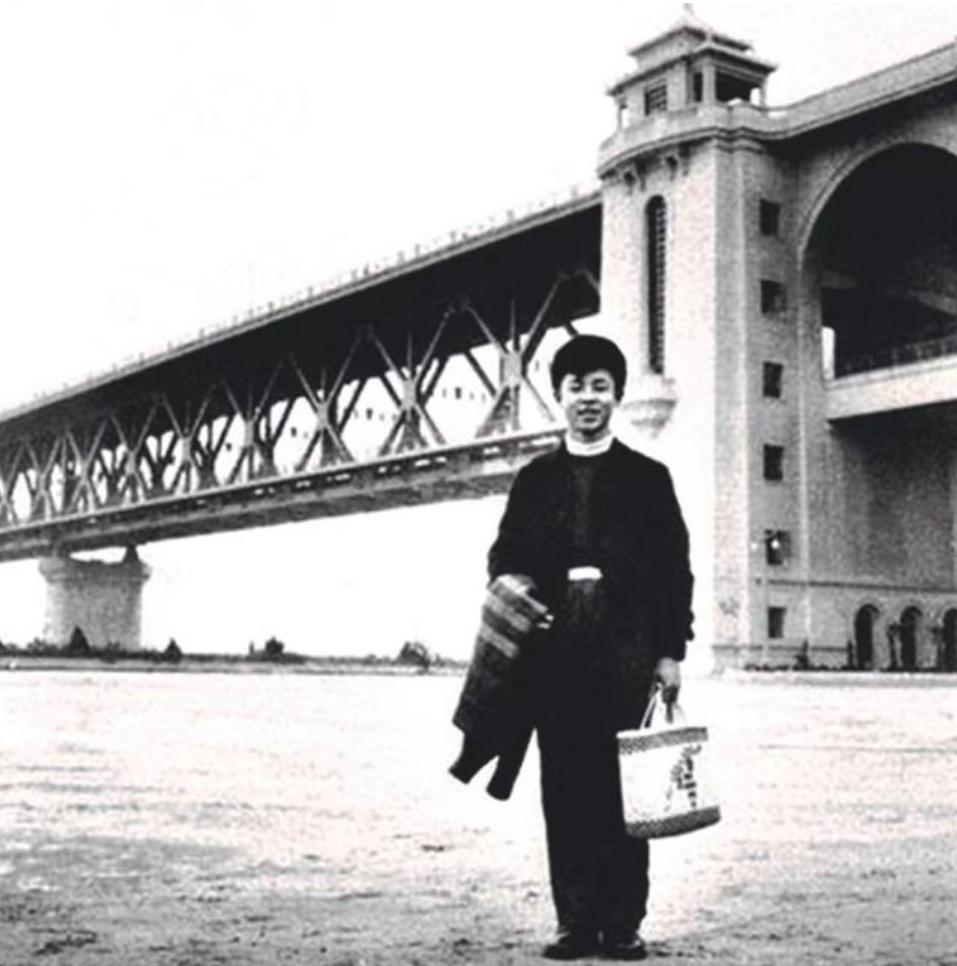

[太阳]1958年,18岁的雷锋在武汉长江大桥前留下了这张珍贵的影像,那时的他还没有成为一名战士,青涩的脸上洋溢着憨厚的笑容,谁能想到,这个有着阳光,般笑容的青年背后,却有着异常悲惨的童年。 (参考资料:2023-03-02 长江日报——雷锋在汉唯一照片,背后还有这些故事) 一张老照片,能藏着多少故事?雷锋在武汉长江大桥前的留影,很多人都见过,但它绝不只是一张简单的游客照,更像一个多棱镜,折射出一个时代的浪潮、一个青年的理想,以及一段记忆如何获得不朽的生命。 这张照片的诞生,本身就是历史的偶然与必然,照片里的那座桥,在当时可是个响当当的新地标,1957年才通车的武汉长江大桥,是新中国亲手建起的第一座跨江公铁两用桥,被称作“万里长江第一桥”,去武汉的人,谁不想去看看? 而照片里的人,正处在人生的十字路口,1958年11月,20岁不到的雷锋,正从湖南望城出发,响应国家号召去鞍钢炼钢,他不再是县委的通讯员,而即将成为一名钢铁工人。 那个年代,从长沙去东北可没那么容易,坐着时速大约40公里的蒸汽火车,必须在武昌站换乘,这一等,就是七八个小时,1958年11月13日上午8点,雷锋和同伴们抵达武昌,这段宝贵的停留时间,让他和这座大桥有了一次历史性的相遇。 对他来说,这不仅是一座宏伟的建筑,同行的杨必华记得,雷锋迎着朝阳走向大桥时,激动地感叹:“原来全是钢铁呀”,他还指着桥的结构,跟同伴念叨,这上下两层得用掉多少好钢,那一刻,大桥的钢铁之躯,和他即将奔赴的钢铁事业,产生了奇妙的共鸣。 这种共鸣,其实早有预兆,出发前,他把名字从“雷峰”改成了“雷锋”,县委领导说,“锋”字有冲锋陷阵的意思,这个“锋”,正是他内心火热理想的写照,也恰好与大桥坚毅先锋的形象不谋而合。 他在《决心书》里写下的话,要为人民的幸福奋斗,大桥就是那奋斗目标的实体象征。 难怪他那么宝贝这张照片,后来,他把它和两张在天安门的留影并列,视为自己最珍视的三张照片,他还曾向战友乔安山自豪地描述这座桥:“上头跑汽车,底下跑火车,特别漂亮”,这份自豪感,早已超出了一个普通游客的赞叹。 一张照片的生命,并没有因为主人的离去而终结,反而像一颗种子,在时间的土壤里生根发芽,我们之所以知道这些细节,是因为记忆被多重锁定,雷锋自己在《我学会开推土机了》的文章里提过这段经历。 后来,同行者杨必华的回忆,为这段往事补充了生动的细节,2022年出版的《雷锋年谱》,也白纸黑字地记录了这次停留,这些来自个人、同伴和官方的记录,共同构筑了一张严密的记忆网络。 媒体的传播,则一次次为这张老照片注入新的活力,《长江日报》就至少三次刊登过它,1996年,是因为一位名叫黄德宝的收藏家;到了2011年,又因为网络论坛的热议再次出现,每一次的聚焦,都让更多人认识了这张照片背后的故事。 从雷锋个人的珍藏,到民间收藏家的翻拍保存,再到官方文史资料的收录确认,这张照片的旅程,本身就是一段传奇,它早已不再属于雷锋一个人,而是变成了一个连接着个人奋斗与国家建设的文化符号。 所以你看,这张照片定格的,是一个青年奔赴理想的瞬间,是一座大桥见证时代变迁的瞬间,更是历史、理想与记忆交汇的永恒瞬间,它告诉我们,一个真正的偶像,是如何在一个时代中诞生,并被后来的岁月不断看见、理解和铭记的。