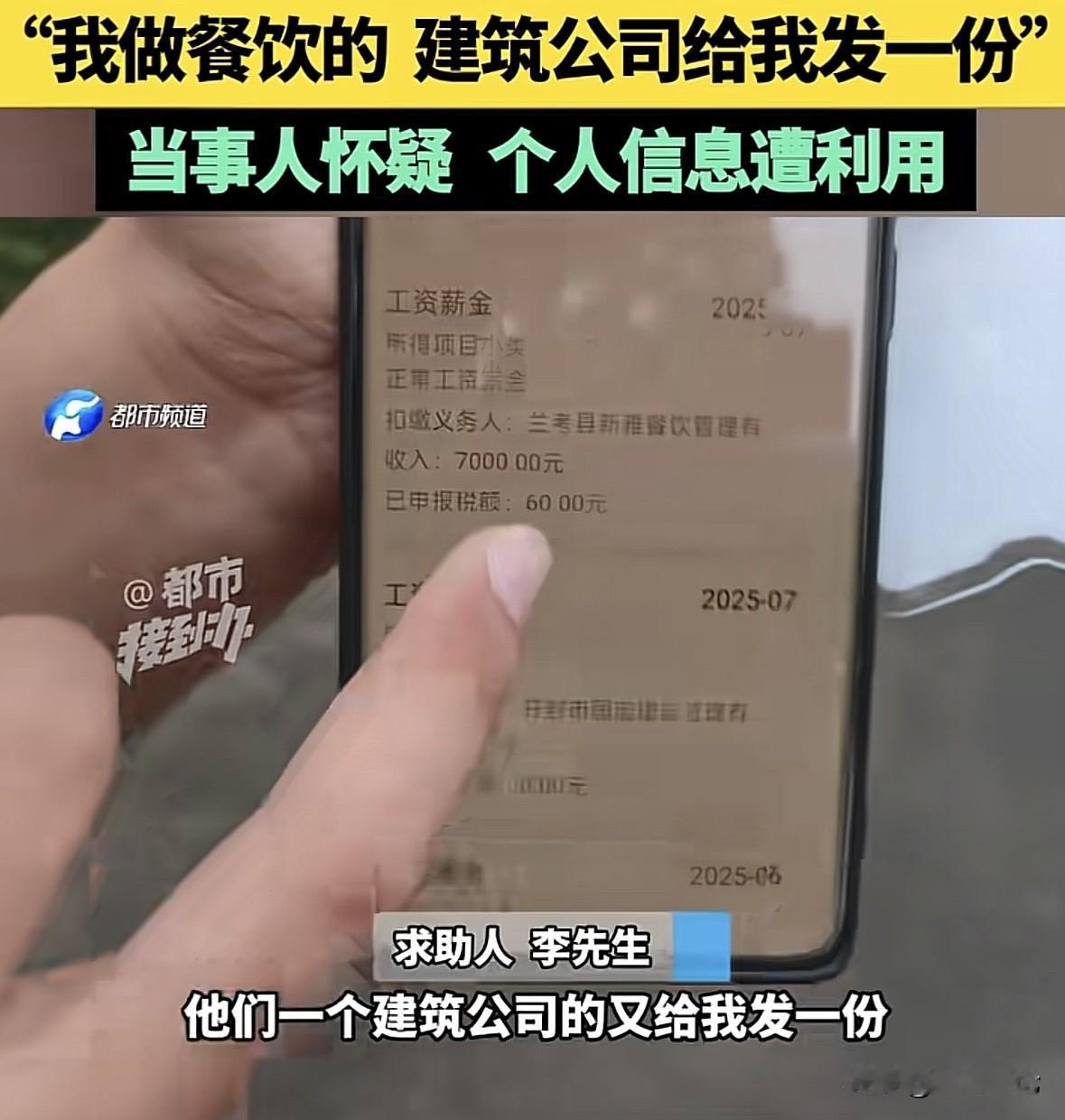

河南开封,男子是服务员,每月工资5000多,有天他查个人所得税,发现一家跟他八竿子打不着的建筑公司,每月都给他打4000多块钱,连续打了1年,奇怪的是,虽然显示到账,但他卡里从来没收到过这笔钱,男子怀疑自己信息被冒用了,建筑公司的解释却让他并不买账。 李先生在餐馆当服务员,每月工资5000出头,可有天他登陆APP 查个人所得税时,发现了一件怪事。 页面显示他有2笔收入,除了他服务员这份工资,还有家建筑公司每月往他卡上打4000多块钱,还连续打了整整1年。 李先生百思不得其解,这到底咋回事?他就一份工作,咋能冒出来两份工资呢? 而且,他跟那建筑公司八竿子打不着,对方咋知道他银行卡号的?李先生越想越心慌。 而且,对方那4000多块钱虽然显示打给他了,这钱他压根儿没收到过,可APP里却清清楚楚写着已入账。 他琢磨着是不是自己身份信息被人冒用了?想到这里,他赶紧找记者帮忙查个明白。 记者联系上建筑公司负责人,对方表示,李先生的姐姐在他们那里干活,她不会办银行卡,之前用李先生的卡收过一次工资。 李先生听后反问,那我姐就用了一次卡,你们咋连续报了一年工资? 负责人支支吾吾解释不清,只说可能是财务人员图省事,把李先生当成了“固定员工”上报。 李先生这会儿才明白过来,原来姐姐当年为帮工友代班,借过他的银行卡收工资,没想到建筑公司财务没核实清楚,硬把他变成了公司员工。 这一年间,李先生的个人信息在税务系统里被上班,可他本人既没收到钱,也没享受过任何员工福利。 可这算哪门子事?他工资没多拿,税倒多交了?李先生越想越生气。 他担心的是,万一以后买房贷款,银行查他流水时发现在两家公司上班,会不会觉得他收入造假? 他更怕个人信息被滥用,哪天突然背上莫须有的债务。 经过记者协调,建筑公司负责人当场表态,说立刻把李先生的工资流水取消。 没两天,李先生再查APP,那笔莫须有的4000多工资果然消失了。 目前,税务部门已经介入调查。 有人说,我之前也是,入职过几天,然后连续申报我3个月工资,而且是跨了好几年才被我发现,然后按申报全给我补发了,不然我就举报偷税漏税! 还有人说,我一个朋友注册公司,把我填写进去了,我都不知道,还慕名领了一年的工资。等到交个人所得税的时候,居然多出来工资。我立马联系那个朋友,把我的信息删除。多交的个税由这个朋友承担。还好,一切进展顺利。他给我个税钱了! 那么,从法律角度,怎么看待李先生的遭遇? 《个人所得税法》第2条规定:明确规定个人取得工资、薪金所得应当缴纳个人所得税,且纳税人应如实申报收入。扣缴义务人(如用人单位)需按月或按次预扣预缴税款,并向税务机关报送扣缴申报。 建筑公司未经李先生同意,持续一年将其虚列为员工并申报工资,属于伪造收入信息的违法行为。 根据法条,用人单位有义务确保申报信息的真实性,而建筑公司通过“借用”李先生银行卡虚报工资,既侵犯了李先生的纳税权益,如导致其多缴税款或影响征信,也扰乱了税收征管秩序。 税务部门介入调查正基于此法条对“如实申报”的强制要求。企业不得通过虚列人员、虚构收入逃避纳税义务或套取政策红利,如虚构员工数量骗取税收优惠。 李先生的遭遇提醒大家,个人需定期核查个税APP信息,发现异常收入及时申诉。 企业需要严格审核员工信息,避免因为“图省事”触碰法律红线。 《个人信息保护法》第13条规定:明确处理个人信息应取得个人同意,或存在法律规定的特殊情形(如为履行法定义务、处理紧急情况等)。 建筑公司擅自使用李先生的银行卡信息申报工资,构成对个人信息的非法处理。 即便李先生姐姐曾短暂使用其银行卡,公司也应在后续申报中核实员工身份,而非“默认”持续使用。 这个法条要求企业处理个人信息时必须具备合法基础,而本案中建筑公司的行为既无个人明确同意,也不属于法律允许的特殊情形,属于典型的“未经同意处理他人信息”的侵权行为。 李先生的担忧,如身份被冒用、债务风险正是个人信息泄露的潜在危害。 对于李先生的遭遇,你怎么看? 信源:都市报道 2025-9-15 欢迎关注@一案一论

评论列表