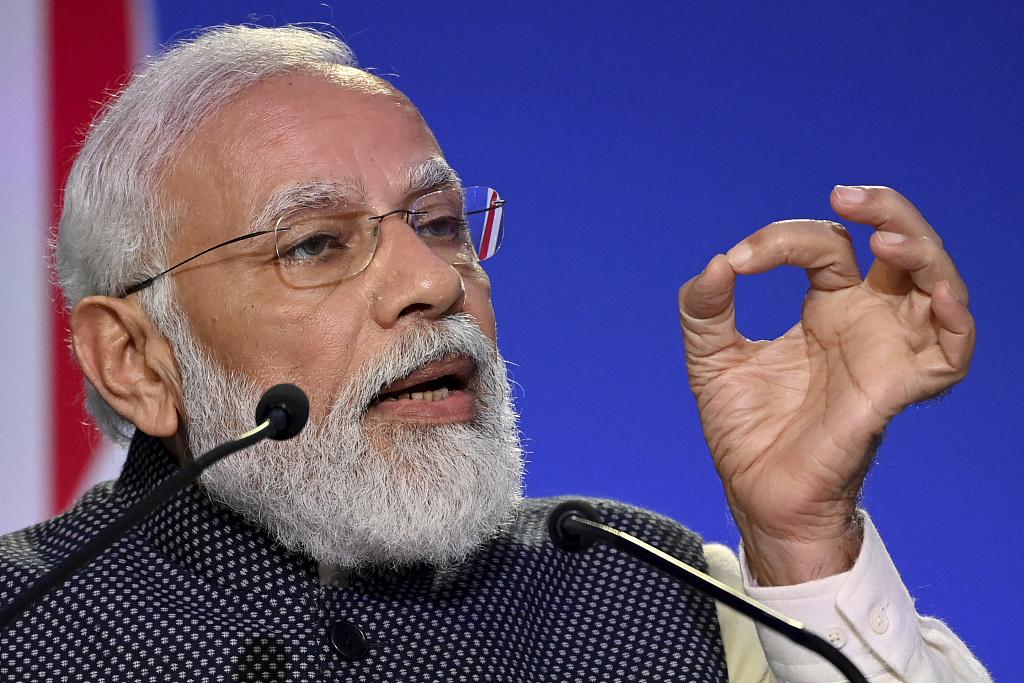

其实我们中国人不知道的是:印度除了极少数高知人士,其他包括印度高层精英,下至普通的国民大众,打心眼里是瞧不起中国,并对中国具有心理优势的,在印度的教科书里,佛教的东传被描绘成“印度文化对亚洲的征服”,而《西游记》则成了“中国人来印度取经的例子”,强调的是“印度是老师,中国是学生”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 其实很多中国人并不知道,在印度,从精英阶层到普通民众,普遍对中国带着一种天然的优越感。 他们并不会觉得中国是可以平等对话的对手,而是打心眼里相信中国始终比印度低一头,这种心态的根子,要从他们的历史教育说起。 在印度的教科书里,佛教的东传被写成“印度文明对亚洲的征服”,强调的是印度向外输出思想和智慧,更有意思的是,《西游记》在他们那里不再是中国自我修行的故事,而成了中国人跑到印度去拜师的证据。 这样的叙述模式,潜移默化地让一代又一代印度人觉得自己是老师,中国是学生,至于中国曾经通过玄奘带回佛经,或者郑和下西洋时带来技术交流,这些内容几乎很少被提及。 这种“文明自恋”远不止历史课本,印度人很喜欢反复强调哈拉帕文明比中华文明早几百年,零的发明是世界数学史的里程碑。 他们把这些古代的光环当作今天依然存在的现实资本,于是就算中国今天高铁、5G、航天成就世界瞩目,他们依然会用“我们是文明古国”来维持自我心理的高度。 媒体又进一步放大了这种心理优势,印度新闻里关于中国的报道,大多选择那些负面的角度。 武汉疫情被渲染成世界灾难,中国贫困地区的照片被当作普遍现象,哪怕中国的高铁已经铺满全国,科技成果层出不穷,他们也往往只字不提。 相反,本国的雾霾浓度比中国最严重时期高出数倍,孟买贫民窟与富人区一街之隔,这些现实却很少被公开批评。 于是很多普通人生活在“信息茧房”里,误以为中国还停留在几十年前的样子,而印度已经走在了前列。 印度的精英层也有着强烈的“大国梦”,从尼赫鲁开始,他们就把“亚洲领袖”挂在嘴边,到了今天,莫迪依旧在推动“印度制造”,声称要把印度打造成世界工厂。 可现实并不配合,印度的GDP只有中国的五分之一,制造业占比不到13%,过去十年不仅没有上升,反而下降。 富士康、三星等企业宁可去越南、印尼,也不愿在印度扩大投资,这些冰冷的数据和口号之间,形成了鲜明的反差。 在军事实力上,印度花大价钱进口法国的阵风战机和俄罗斯的S-400导弹,甚至还炫耀这些装备是“大国象征”,可是边境的基础设施却极度落后。 2020年加勒万河谷冲突时,士兵连御寒的棉衣都没有,只能靠喝热水硬撑,这种“打肿脸充胖子”的做法更多是为了面子,而不是实际能力的提升。 普通百姓的心理也很有意思,宗教在其中发挥了巨大的作用,八成印度人信奉印度教,轮回观念让他们对贫困和不平等有着超常的忍耐力。 再加上排灯节、洒红节这些盛大的节日不断强化“我们的文化天下第一”的感觉,很多人天然就相信,哪怕物质生活比不上中国,他们依然在精神上更高一筹。 可是现实差距摆在那里,中国已经修建了4.5万公里高铁,占全球总量的七成,印度到现在还没有通一寸高铁。 教育和科研方面,中国有22所大学进入全球500强,研发投入占GDP的2.5%,而印度只有9所大学,研发投入不到1%。 疫情时期,印度每天新增几十万病例,氧气供应告急,最后还是靠中国出口的制氧机救了急,可就在同一时间,印度媒体却在质疑中国呼吸机的质量,还编造所谓“生物武器”的说法。 经济上,印度喊了很多年要抵制中国货,可现实是手机零件、医疗设备、甚至基础电子产业都离不开中国,中印贸易逆差连年扩大,2023年已经突破八百亿美元,口号喊得再响,最终还是要依赖中国的供应链。 这种心理优势就像一层脆弱的外壳,被历史神话和民族主义撑着,但很容易在现实的冲击下崩塌。 当普通人发现自己用的手机是中国制造,看病用的设备里有中国零件,航天火箭还比不上中国时,那种“我们是老师”的感觉就会被戳破。 真正值得警惕的是,当这种虚假的优越感逐渐瓦解,印度社会可能陷入更大的焦虑,他们要么选择直面差距,努力改造教育、基建、制造业和制度,要么继续沉迷在“大国梦”的幻象里,用口号掩盖问题。 对中国人来说,理解这种心理优势的存在,也有助于我们更冷静地看待中印关系。 实力从来不是靠自我催眠堆出来的,而是靠踏踏实实的积累,印度如果继续活在自我营造的幻境里,不仅追不上中国,还可能在幻觉破灭时付出沉重的代价。