近日,在北京大学举办的“鲁迅和我们的时代”主题讲座上,香港大学中文学院荣誉教授许子东携新书《重读鲁迅》开启了一场关于鲁迅思想与当代社会的深度对话。他以其独特的视角,结合个人重读经历,剖析了鲁迅作品的永恒价值,探讨了鲁迅在当代社会的存在感、知识分子的角色演变以及国民性批判的现实意义。这是一次思想的碰撞,提醒我们鲁迅从未远离,他始终在等待每一代人以新的方式与他相遇。本次讲座由北京大学出版社总编辑汲传波主持。

《重读鲁迅》,许子东著,北京大学出版社2025年9月出版

鲁迅的“在场”:从符号消费到思想重读

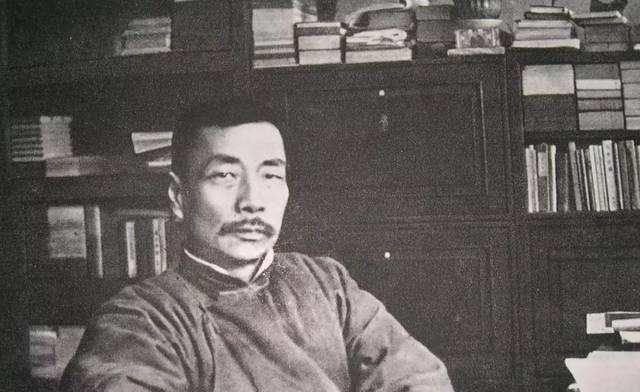

讲座伊始,许子东教授以一个颇具反讽意味的现象切入:鲁迅的当代存在感,竟更多依附于符号消费。他提到,鲁迅抽烟的图像因“投诉”事件引发全网流量暴增,远超全年鲁迅研究学术讨论;上海书展最畅销的“鲁迅周边”竟是一件紫色毛衣背心,尽管鲁迅原貌中“把背心系在裤带里”的穿着被指“老土”。这种对鲁迅形象的“轻量化”消费,与书店中《鲁迅全集》难觅踪迹、仅剩《呐喊》《彷徨》等少数作品形成鲜明对比。

“所有人都看到中国的变化,唯有鲁迅看到中国的不变。”许子东以此概括其重读鲁迅的核心发现。他强调,自己此次“重读”主要聚焦于常被忽略的《坟》《热风》《华盖集》等杂文集。在这些文本中,鲁迅对国民性、社会逻辑的剖析,竟惊人地预见了百年后网络时代的思维痼疾。

鲁迅的预见性在网络论战中体现得淋漓尽致。许子东现场朗读鲁迅《论辩的灵魂》中的经典逻辑链:“你说甲生疮。甲是中国人,你就是说中国人生疮了。既然中国人生疮,你是中国人,就是你也生疮了。你既然也生疮,你就和甲一样。而你只说甲生疮,则竟无自知之明,你的话还有什么价值?倘你没有生疮,是说诳也。卖国贼是说诳的,所以你是卖国贼。我骂卖国贼,所以我是爱国者。”他笑称这段文字堪称“键盘侠实战手册”,其逻辑陷阱——“个体行为上升至群体标签”“反对即卖国”“爱国者话语即真理”——至今仍在社交媒体上循环上演。鲁迅对“被欺者欺人”的国民性解剖,在阿Q“摸小尼姑头”的细节中达到巅峰:受压迫者转而欺凌更弱者,成为鲁迅眼中社会悲剧的根源。

长衫的隐喻:知识分子的历史命运与当代困境

许子东围绕“孔乙己的长衫”引发的公共讨论,深入剖析了中国知识分子的历史命运与当代困境。他指出,《人民日报》呼吁“脱下长衫”的争议,本质是对知识分子身份与价值的时代叩问。

通过钱穆的研究,许子东重新评价了科举制度的三条核心规则:其一,“终生不世袭”打破贵族垄断,知识阶层需通过考试维持地位,杜绝“文二代”特权;其二,“商人不科举”防止财富与权力直接勾结(清代后期“捐官”泛滥导致腐败);其三,“官员不经商”避免权力资本化。这一制度在历史上构建了相对公平的上升通道,塑造了“士农工商”的社会结构,其中乡绅作为科举落第者,在县以下社会承担修路、办学、调停纠纷等自治功能,形成“皇权不下县”的治理格局。

许子东进一步提炼鲁迅作品中知识分子的五种典型形象,构成一幅穿透时代的自画像:《狂人日记》中的“狂人”是礼教反叛者,清醒却孤独,最终“病愈候补”融入体制;科举士绅的理想状态如《老残游记》中喊“停”的郎中,能制衡官员暴政(需权力背书);《祝福》中的“我”展现知识分子的懦弱与共谋——明知不公却因“位卑”而沉默,成为祥林嫂之死的间接推手;《阿Q正传》中的“穿长衫者”以“奴隶性”等标签鄙夷底层,却参与压迫,沦为帮凶;孔乙己则是精神长衫难脱的悲剧象征,在身份崩塌中坚守虚幻尊严。

许子东呼吁,在当下的社会环境中,年轻人的物理长衫可脱(放下身份优越感),但精神长衫须存(坚守批判与良知)。

鲁迅的文学史坐标:从“士见官欺民”到国民性解剖

许子东提出颠覆性观点:中国现代文学的起点并非鲁迅,而是1892年韩邦庆创办的《海上奇书》杂志及《海上花列传》。他强调,从“书籍传播”到“杂志连载”的媒介变革,才是文学现代性的真正转折点。

《官场现形记》《二十年目睹之怪现状》《孽海花》《老残游记》共同构建了“士见官欺民”的叙事模式:知识分子(士)作为正义力量,批判腐败官员(官),同情受苦民众(民)。这一模式在中国文学史上前所未有——传统文学中士大夫是“官员候补队”,难以批判体制。

鲁迅的独特性在于:淡化官员书写:如《药》中的康大叔仅是底层爪牙,而非权力核心;深刻解剖知识分子:五种类型揭示其复杂性,远超晚清“正义化身”的扁平形象;颠覆“民”的纯洁性:阿Q的“土谷祠之梦”暴露底层民众的暴力与奴性——革命幻想中,他首先想杀的是同阶层的小D,而非压迫者赵太爷;抢夺秀才娘子的宁式床,意淫全村女性。

许子东指出,鲁迅对“奴隶”与“奴才”的区分振聋发聩:奴隶痛苦而反抗,奴才痛苦却快乐,且转而欺凌更弱者,并渴望拥有自己的奴才。阿Q的“精神胜利法”、对小尼姑的欺凌、对小D的支配欲,正是奴才心理的完美注脚。这种对国民性的冷峻解剖,使鲁迅超越时代,成为“20世纪中国知识分子的代表”。

重读的意义:在变化中锚定不变的精神坐标

面对“鲁迅过时论”,许子东以“不变”回应:逻辑的不变:网络论战的诡辩术与百年前如出一辙;人性的不变:“被欺者欺人”的循环仍在社会各层面上演;精神的不变:鲁迅对“众数与个人”“精神与物质”的抉择(取个人、重精神),对西方自由主义与左翼意识形态的双重警惕,使其思想具有超越性。

他坦言:“鲁迅对中医、经济的看法或有局限,其性格急躁、人事纠葛亦非完人,但他对三大思潮(儒家传统、西方自由主义、左翼革命)的独立思考,无人能及。”

在回答读者关于“如何引导孩子深度阅读”的提问时,许子东分享“素读”理念:“我幼时只读鲁迅与教员的书,虽无批判,却绝不白读。经典如《追忆似水年华》不宜强加于儿童,应先培养其感知世界的能力,中学后再引入经典,奠定精神基石。”他批判短视频对注意力的掠夺,呼吁在AI时代坚守深度阅读,尤其是批判性阅读——在文本与现实的互照中,培养独立思考能力。

站在黑暗的闸门前,以思想为刃

讲座尾声,许子东回归鲁迅的“黑暗闸门”意象。他强调,重读鲁迅并非复古,而是在解构与重建的张力中,寻找时代的精神答案。鲁迅的价值,在于他既看到中国的剧变,更洞悉人性与社会的深层不变;既解剖知识分子的困境,也拷问民众的奴性;既拒绝盲目崇拜传统,也警惕全盘西化。

正如汲传波在总结中所言:“许子东教授以轻松叙事承载深刻道理,从科举制度的客观评析到知识分子类型的自省,无不启示我们:在信息爆炸的时代,唯有重读经典,方能锚定精神的坐标。”当鲁迅的胡子成为文化符号,当“孔乙己的长衫”引发社会热议,许子东的《重读鲁迅》恰似一把思想的利刃,劈开消费主义的迷雾,让我们得以与那个“始终在场”的伟大灵魂,展开一场关乎时代与自我的真诚对话。

栏目主编:朱自奋文字编辑:袁琭璐

大为

鲁迅是参天大树,是民族脊梁,是继王阳明之后的中国灵魂人物!