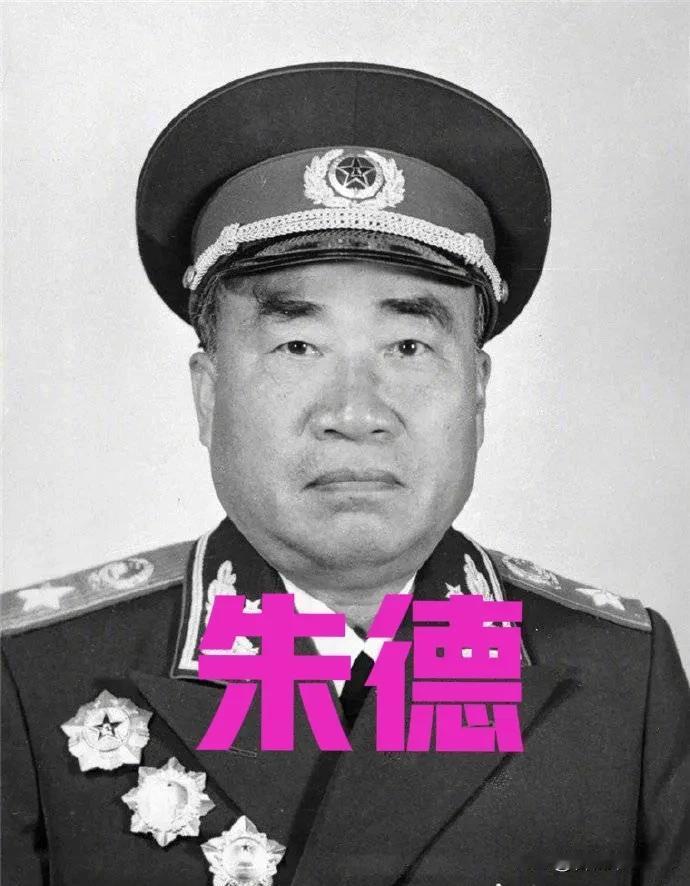

朱德老总有句话是这样说的:打仗的时候,下级向上级求援,一定要派兵,多少都得派。哪怕一个班,一个战士,实在没兵就把将派过去。 对这句话感触颇深,正是有这样的朱老总,才带出来了我们那支战无不胜,攻无不克的队伍。 1927年南昌起义失败后,朱德带着仅剩的八百多人转战赣南。当时部队被敌人追得几乎断粮,不少官兵脚底磨出血泡,夜里睡在坟堆旁,听见枪响就本能地摸枪。 有天傍晚,侦察兵气喘吁吁跑来报告:"前面镇子有民团把守,机枪架在桥头上!"随行参谋建议绕道,但朱德把草帽往膝盖上一拍:"绕道?那后面的伤病员怎么办?" 他当即点了二十个精干士兵,亲自带着摸黑绕到镇后,用柴刀劈开民团后院的竹篱笆。当他端着驳壳枪冲进团丁宿舍时,那些正在抽大烟的家伙还以为是神兵天降。 这种带兵风格在长征路上愈发鲜明。1935年红一、四方面军会师后,张国焘仗着人多枪多闹分裂,甚至派人持枪威胁朱德表态。 警卫员急得要掏枪,却见朱德把旱烟袋往石桌上一磕:"老张啊,咱们都是从枪林弹雨里过来的,有话不能好好说?"整整七天七夜,他守在指挥部寸步不离,用马灯照着地图给四方面军的干部讲北上抗日的道理。 有人故意把饭菜摔在地上,他就蹲在炊事班帮着劈柴烧火;有士兵当面骂他"老糊涂",他就拉着对方的手问家里还有几口人。最后连张国焘的警卫员都私下说:"跟着朱老总,心里踏实。" 最让人难忘的是平型关战役前的部署。 1937年9月,115师师长林彪来电:"鬼子辎重队已进伏击圈,但侧翼警戒兵力不足。"当时八路军总部手里只剩一个警卫连,参谋们都劝朱德保留卫队。他却把望远镜往桌上一放:"林彪那里是刀刃,咱们就是刀把子。" 亲自带着警卫连急行军三十里,赶到老爷庙高地时,日军的炮弹已经在前沿炸开了花。他趴在战壕里,用树枝在地上画箭头:"机枪连往左压,手榴弹等敌人到三十米再扔!"一仗下来,警卫连伤亡过半,但彻底切断了日军的增援路线。 这种带兵智慧甚至体现在细节里。1947年石家庄战役前,朱德在炮兵阵地上一蹲就是三天。 有个炮手发牢骚:"炮弹就这么多,打光了拿什么攻城?"他接过炮弹轻轻抚摸:"小伙子,这铁疙瘩可金贵着呢。"当场叫来营长示范:"把炮口抬高五度,让炮弹从城墙垛口飞进去。" 攻城当天,二十八发炮弹精准炸开城门,战士们冲进去时,守城的国民党军官还在指挥部里骂:"共军的炮长了眼睛不成?" 朱德的带兵之道,说到底是把兵当亲人。他在井冈山时,看见战士用竹筒接雨水喝,转身就带着警卫员去挖水井;在延安大生产运动中,他种的南瓜比别人的大一圈,却全送给了伤病员。 有人说他是"伙夫头",他就笑着拍围裙:"我这个伙夫头,就是要让同志们吃饱饭打胜仗。"这种把士兵冷暖挂在心头的统帅,带出的队伍怎能不所向披靡? 如今再读朱老总的这句话,更能体会其中深意。战争年代,派兵支援是生死相托;和平时期,这种精神早已融入人民军队的血脉。 从抗震救灾的冲锋舟到边境线上的巡逻车,从航天发射场的工程师到维和战场的蓝盔部队,哪里有需要,哪里就有子弟兵的身影。这就是我们这支军队最宝贵的传承,也是对朱老总最好的告慰。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表