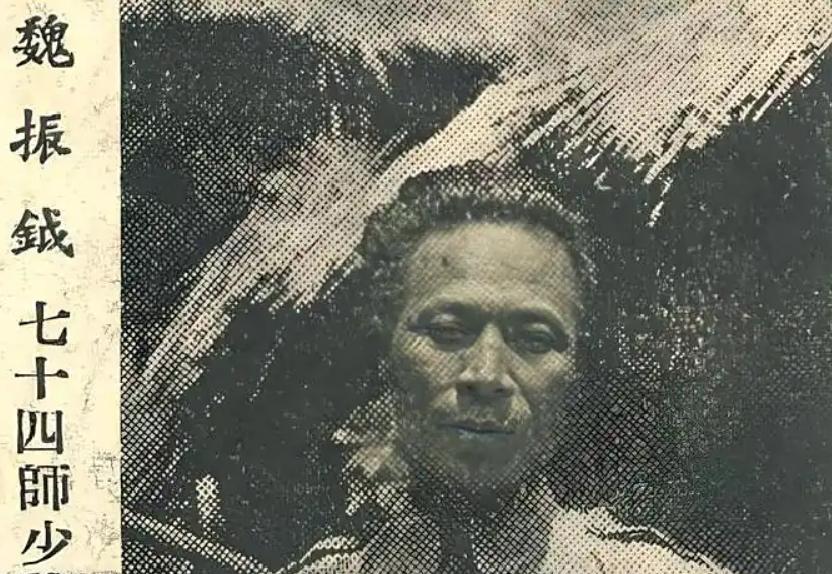

“维山,当年被你带走的70多个孩子,都去哪了?”1950年,郑维山收到了老家的来信,看到信件内容后,心中一惊,叫来警卫员,急切地说道:“赶紧去买四张火车票,两个孩子,四个大人!” 1930年。那时候的郑维山,还不是将军,是个才十几岁的“红小鬼”。他的家乡,河南信阳新县,是个穷得叮当响的地方。苛捐杂税、兵匪横行,活下去是最大的奢望。 黄麻起义的火种点燃了这片土地,也点燃了少年郑维山心里的那团火。他个子不大,胆子却不小,跟着红军打了几年仗,已经是红一军的一名基层指挥员了。 每次回家,看着村里那些面黄肌肌、眼神里没光的同龄人,他心里就不是滋味。他觉得,不能就这么耗死在穷山沟里。 于是,他站了出来,对着乡亲们、对着那70多个和他差不多大的年轻人说:“跟我走吧!参加红军,有饭吃,能活出个人样!” 这句承诺,在当时比黄金还珍贵。“有饭吃”,就这三个字,让70多个家庭把自家半大的小子交到了他手上。他们信任他,不仅因为他是“吃上公家饭”的,更因为他眼里有光,身上有那股不服输的劲儿。 就这样,一支由大别山子弟组成的队伍,浩浩荡荡地出发了。他们当时可能谁也没想过,这一走,竟是一条埋骨他乡的血路。郑维山也没想到,自己这个“带头大哥”,最后带回家的,只有他一个人和一份沉甸甸的愧疚名单。 这70多个人,跟着郑维山,成了红四方面军的一员。他们能打、敢拼,从鄂豫皖打到川陕,硬是凭着一股狠劲,打出了名堂。郑维山也因为战功卓著,年纪轻轻就当上了师政委。 一切的转折点,是1936年的那场西征。 红军西路军,那是一段多么悲壮、多么惨烈的历史。两万多名红军将士,奉命西渡黄河,孤军深入河西走廊,最终在数倍于己的马家军围追堵截下,几乎全军覆没。 郑维山和他带出来的那些家乡子弟,就在这支队伍里。 那是一场人间炼狱。缺衣、少食、没弹药,零下二三十度的严寒,戈壁滩上无处可藏。身边的人,一茬一茬地倒下。昨天还在一起吹牛说革命胜利了要回家娶媳妇的兄弟,今天就成了一具被风沙掩埋的冰冷尸体。 郑维山活了下来,是幸存者。但那70多个跟他出来的老乡,大部分都永远留在了祁连山下的那片冻土里。有些人,连名字都没能留下。 这场失败,不仅是军事上的,在之后很长一段时间里,西路军的历史都被蒙上了一层复杂的政治阴影。这就导致了一个更残酷的后果:许多西路军烈士的身份,长期得不到承认。 这就是为什么,直到1950年,他们的家人还在老家被当成“逃兵”家属,受尽白眼。他们的牺牲,被历史的尘埃暂时掩盖了。 可郑维山记得。每一个人的脸,他都记得。这份记忆,是荣誉,更是折磨了他后半生的心债。 回到老家的郑维山,没有搞什么衣锦还乡的排场。他面对的,是一双双混浊又充满期盼的眼睛。老人们拉着他的手,嘴唇哆嗦着,只问一句话:“俺娃呢?” 郑维山眼圈红了,他挨家挨户地走,挨家挨户地鞠躬。他告诉乡亲们:“他们都是英雄,是为国捐躯的烈士!我郑维山拿我的一切担保!” 口头担保不够,他要给兄弟们一个正式的名分。 他动用了自己所有的关系,亲自跑到县里、省里,甚至写信给中央。他一遍遍地跟档案部门的人讲西路军当年的情况,一个一个地回忆那些牺牲战友的名字和细节。 那段时间,他不是将军,就是一个最固执的“信访者”。他拍着桌子跟人争吵,只为给一个牺牲的兄弟恢复名誉;他也能在一个烈士的坟前,默默地坐上大半天,一句话不说。 最终,在他的不懈努力下,那70多名失落在历史中的大别山子弟,绝大多数都被追认为革命烈士。他们的家人,终于领到了迟到十几年的烈士证,挺起了几十年来一直弯着的腰杆。 这事儿,郑维山干得比打任何一场胜仗都觉得有意义。