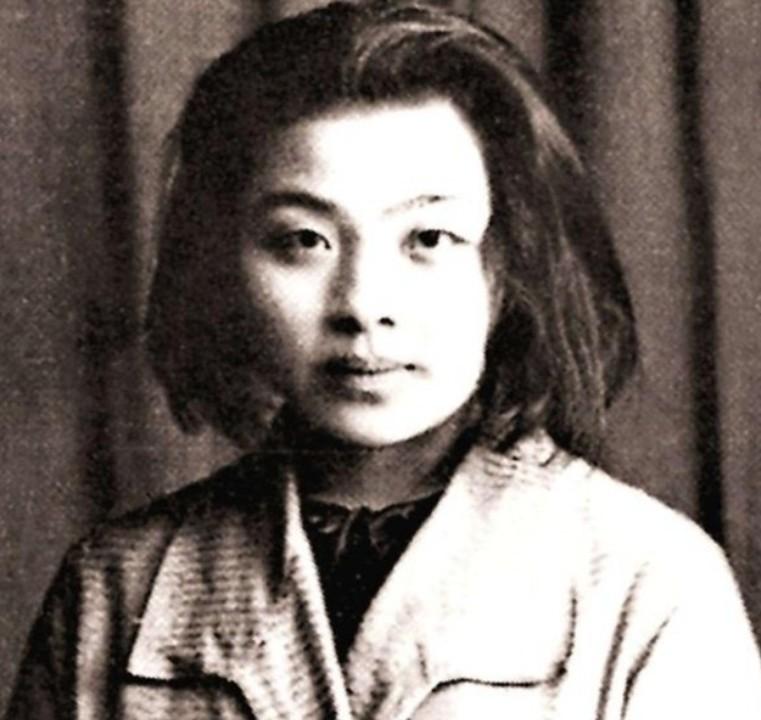

1986年,丁玲在家中去世,三年后,她的丈夫迎娶张钰,但在成婚前提出了两个条件,都与丁玲有关。 丁玲去世后,陈明一个人住在北京寓所里,四周堆满她的书和笔记。他每天起床先擦丁玲照片,然后翻看手稿,几个月后开始分类那些泛黄纸张。铁皮箱里塞满丁玲的散文和日记,他戴老花镜一页页看,遇到模糊字就用放大镜辨认。午饭后,他常在阳台站会儿,避免阳光直射手稿。陈明通过朋友介绍认识张钰,她小他十二岁,在文化单位工作,对丁玲作品熟悉。 张钰偶尔来帮忙抄录手稿,坐在桌边用钢笔誊写,陈明在一旁添茶。会面多了,两人讨论手稿拼写错误,张钰指着纸张,陈明用铅笔标记。一次午后,陈明端两杯茶,请张钰坐沙发,他取出丁玲日记本,放在膝上。他直视张钰,说如果结合,第一条件是她必须接受他对丁玲的思念,不能不满或阻拦缅怀过去。他翻开日记,指着字迹解释,这些是丁玲一生心血,不能忽视。第二条件,她要参与整理文稿,帮忙誊抄校对,确保完整。张钰听后点头,接过日记读几行,然后合上,说理解责任,愿意帮忙。陈明放松拳头,拉开窗帘,两人讨论分类方法。 谈话后,他们协作更频繁,张钰带打字机来,敲击键盘复印章节,陈明示范用红笔标注。她抄完一页递给他审阅,他点头继续。深夜陈明有时醒来检查她抄的纸张,确认无误。一次处理旧信件,两人跪地打开箱子,取出信封展开,按顺序码放。陈明带她到储藏室,用手电照角取出包裹,张钰帮忙抬到客厅拆封,取出笔记剪报。他讲材料来历,如某草稿在延安写,张钰记录要点。他们校对回忆录手稿,陈明朗读,张钰核对打字稿,指出差异再查原稿。工作几周,房间散落纸张,两人捡起整理。雨后陈明开窗通风,张钰继续誊写。互动中,陈明认可她协助,端水果给她。对话从手稿到作品细节,陈明引用小说,张钰回应体会,交换书籍讨论。临近决定,陈明重申条件,她需容忍情感延续,承诺长期投入。张钰同意,帮忙打包手稿寄出版社。过程数月,初步归档完成,箱子封好放书架下。条件成为结合前提,两人就这样确立关系。 陈明提这两个条件,实际上是想让新生活不丢掉对丁玲的念想。第一条件强调思念不能被打扰,第二条件要张钰帮着守住那些手稿。这事儿说白了,陈明七十多岁了,还想着丁玲的遗产不能散。他俩见面从帮忙抄稿开始,慢慢聊到丁玲作品细节,张钰也读过不少,俩人交换看法。陈明翻日记时,手指顺着字迹,指给张钰看那些记录创作心得的段落。张钰不光抄,还帮校对,指出拼写错,陈明改了再确认。一次处理箱子旧物,两人分类小说和散文,标注日期小纸条。陈明讲延安窑洞的事儿,张钰听着点头,继续工作。深夜检查纸张,陈明戴眼镜一张张看,确保字迹工整。雨天他们开窗,空气清新,继续誊写。陈明端水果,张钰吃几片接着干。临决定前,他站在门口重申,她起身同意,拿起纸张示意继续。打包手稿寄出后,关系就定了。整个过程,陈明没忘丁玲,手稿成了桥梁。张钰参与,让整理推进快,箱子归档整齐。 1989年,陈明和张钰在北京寓所办简单婚礼,她搬进来,行李里有书和打字机,放书房角。婚后张钰管家务,早晨切菜做早餐,陈明读报,两人一起吃。他们继续编丁玲文稿,她校订卷宗,他递资料核页码。九十年代出版遗作选集,寄样书给机构,收到信一同拆阅讨论。2006年张钰食道癌住院,陈明乘公交带饭盒去,坐床边喂食。后来陈明脑出血两次入院,张钰从病房赶来,推轮椅检查,两人轮流照料。陈明撑到2010年1月在北京去世,93岁。张钰接着守丁玲资料,整理未完部分,到晚年。