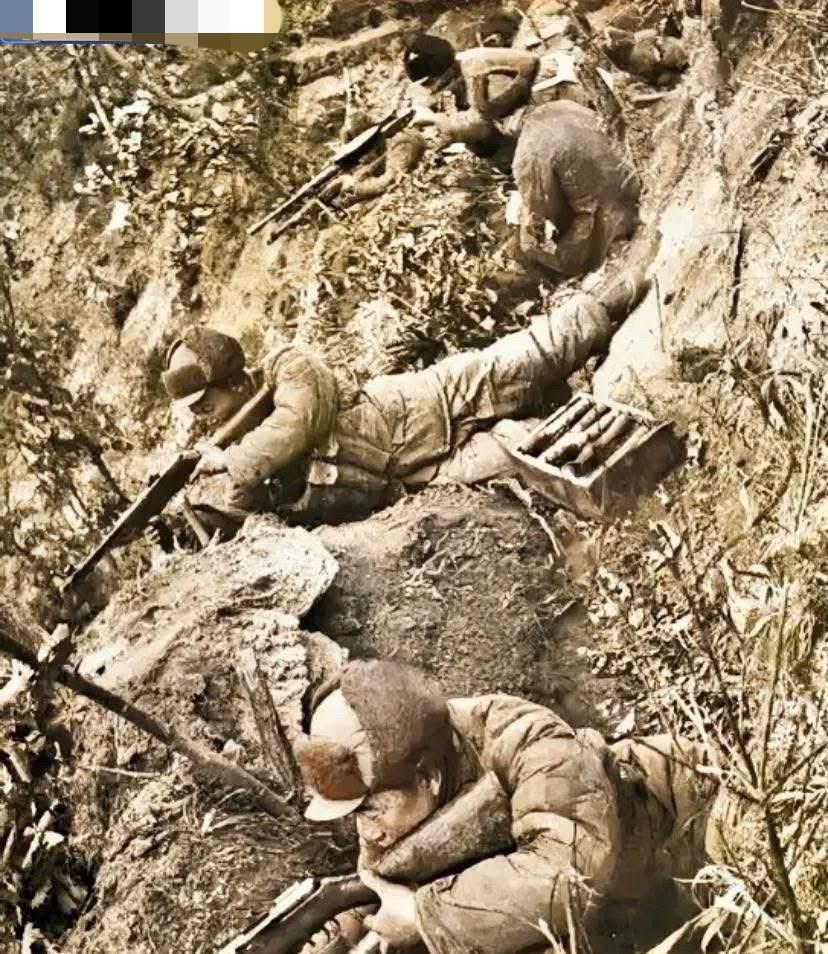

1941年,新四军一名参谋带着两名伤员打游击战,3个人只有一条枪,令人没想到的是,仅用4年时间,这名参谋就把这支队伍扩充了百倍,壮大到800多人! 皖南山岭起伏,苍松漫延,隆冬时节的山风裹挟着带血的硝烟掠过峰谷。皖南事变爆发后,许多新四军官兵被分割包围,枪声与呼号被厚重的云雾吞没。一名叫刘奎的参谋在石井坑附近率两名受伤战士脱困,手中只剩半旧步枪一支。山道泥泞,积雪没过膝骨,他们抬着伤员,忍着寒饿,折入深山,躲避顽军的围搜。夜幕降临,断夹竹林遮蔽了稀薄火光,湿树枝冒出呛人的青烟,林间野兽的喘息与远处犬吠此起彼伏。根据事后存留的笔记,三人靠一小撮炒米过活,刮树皮充饥,用撕下的棉絮裹住弹孔,才勉强挨过最艰难的七天。 地方党组织在密林里派出交通员,传递纸条与粮包,为这支残破小队点燃生机。刘奎决定留在皖南,不随突围部队北去,他断言:只要敌人未彻底抹去这片山林里的红色火种,皖南群众就不会失望。1941年春末,他先后在濂坑、石牛窝收拢失散战士十余人,又从民兵手里换得两支故障步枪。山中小寨里,缝纫女工拆下裤腰绳编成背带,铁匠徒手砸出榴弹底壳,老木匠把废弃门板裁成枪托。稀松简陋的工具在烟火与汗水里复活,游击队雏形逐渐成形。 当年五月,泾、旌、太三县交界处一座废庙里,八人把棉布裹成旗帜,用煤油灯熏出“黄山游击队”五个黑字。没有号角,没有礼炮,但火舌跳动的那一刻,皖南的夜仿佛被重新点亮。队伍在崎岖山路间移动,白日砍柴开垦,夜间突袭据点,行动轨迹像散落山间的梅花瓣,敌军难以捕捉。一处落脚地暴露,就迅速拆炉灶毁草棚,跨山奔向下一个暗哨。国民党守军常常摸到余温尚存的火塘,却扑了空,只得把山林中频频闪现的身影称作“鬼影部队”。 战术渐趋成熟。刘奎熟知黄山脉脊与溪谷穿插,常在狭窄山道设伏,偷袭运粮队;有时又化整为零潜入镇圩,夜色下拔除乡公所电话线,次日拂晓前骤然火攻。灵活机动、伤亡极小的打法屡屡奏效,零散枪支和弹药迅速累加。到1942年初,枪口数量突破百支,队员遍布泾县、旌德、太平的崇岭密谷。期间,通信员王昆山叛变,带敌军包围刘奎藏身的岩洞。危急关头,他命队友分路突围,独自拖伤腿掩护后撤,纵身跃下峭壁。锋利岩石撕开袍脚,滚滚尘土覆盖伤口,他靠一根藤蔓悬挂半崖,险些失手坠落。三日后,他挪入猴子洞穴,靠偷吃野果保命。等敌军撤离,洞口树根被匕首削得光滑,那柄匕首日后一直留在队部,成为坚韧的象征。 1942年夏夜,铜陵张家桥发生遭遇战。为掩护中心县委书记胡明等人脱险,刘奎与警卫员周义富主动暴露,引走火力,数颗子弹击穿腰椎,血浸湿衣襟仍不后退。弹夹打空,他跃入水塘,躲在荷叶下屏息。胡明组织群众连夜寻回昏迷的他,山村理发匠用剃头刀在腰部切开口子取弹,汩汩血水浸满木盆,战士们紧咬布团才忍住痛号。四旬老农在屋后挖药草,熬蛇胆、生艾叶换汤送服,硬把生命拉回。 游击队与百姓的关系愈发紧密。队员下山帮农家收镰割稻,也教识字课,唱抗日鼓词。老人夜里塞进的红薯、儿童偷偷递来的情报,都化作火力与情报网。群众转移伤员、藏匿枪支、沿险峻山道传送物资,与游击队形成难以分割的命运共同体。在这种土壤里,队伍人数一季接一季攀升。到1944年春,皖南各乡根据地星罗棋布,分散小队总计已超八百人。敌军接连失守庙首、蓝田、呈坎等据点,国民党徽字保安团贴满通缉令,以两千银元悬赏刘奎首级,但山里传来的答复只有一排嘹亮号子。 抗战胜利后,山中枪声并未停歇。内战阴云逼近,皖南成为华东战场的重要咽喉。1947年七月,刘邓大军挺进大别山,为吸引敌人主力,皖南游击区主动向长江岸推进。刘奎率纵队破石埭、克绩溪,拔除国民党据点二十余处,与兄弟部队形成南北呼应,迫使敌军分兵。川流不息的山路上,缴获武器被驮以竹篮,银色枪管一节连一节,像山涧里闪动的星光。皖南战线上那股看似散漫的游击力量,实际成为华东解放军南北穿插的枢纽。 1949年春,皖南保安第五旅在旌德、绩溪一带起义,刘奎出面谈判,收编一千五百余人,至此皖南国民党正面兵力迅速瓦解。江边炮火轰鸣,解放军铁流东下,皖南游击队则完成历史使命,整编纳入华东军区序列。昔日深山草寮里的纤弱火星,就此化为席卷华东的燎原之势。 新中国建立后,刘奎转任安徽省军区副参谋长,后主持省国防工业基建。三线建设期间,他带作业队攀山越岭勘探选址,用红岩和石灰手绘地质剖面图,亲自钻进隧洞核查土质。在那段“宁可深山埋忠骨,绝不空手回城乡”的年代里,他把兵工厂、弹药库、兵站医院一点点从树林石壁里“抠”出来。有人送上宽大办公室,他坚持住在简陋平房,盛夏不用电扇,寒冬不加炉火。晚年卧病,仍反复叮嘱“枪支打坏要修,炮弹剩下要管”,直到生命最后一天。 1979年八月一日,刘奎病逝于合肥,终年六十九岁。