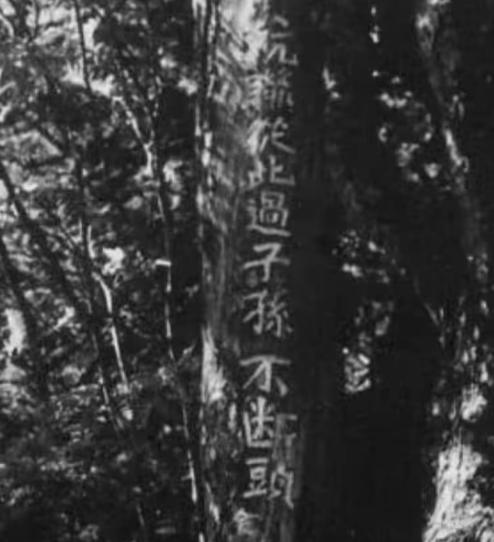

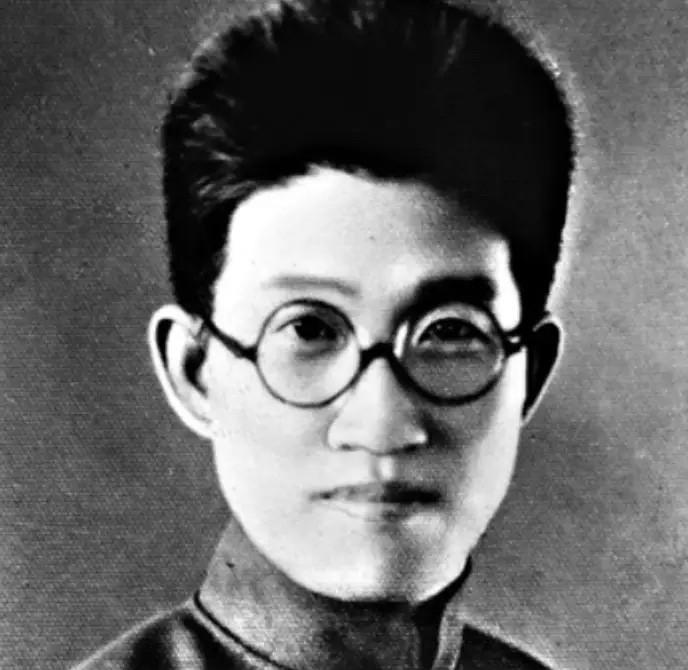

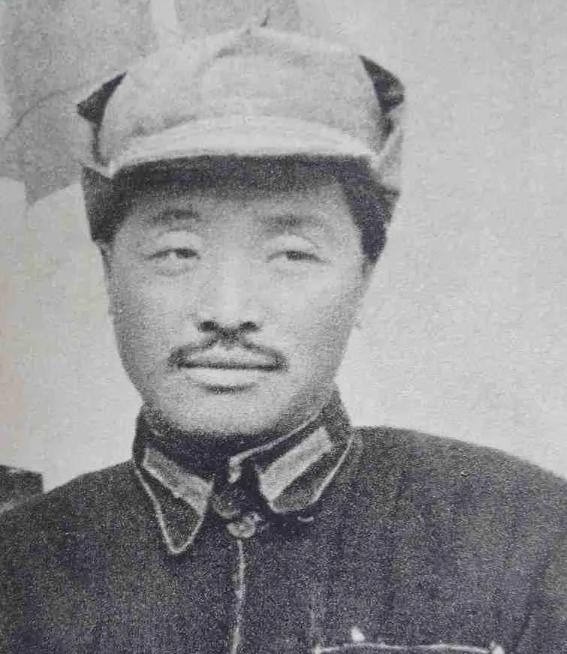

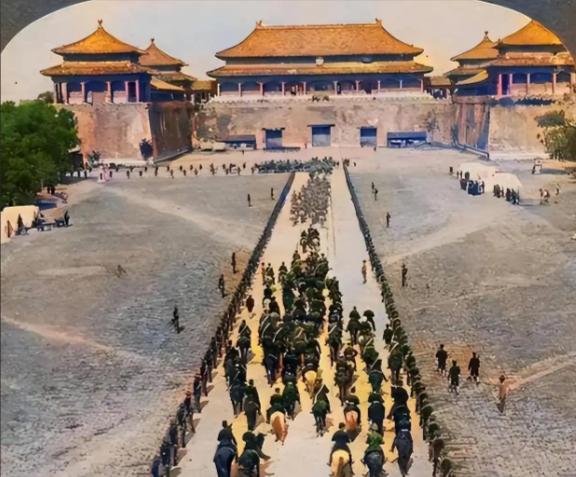

1983年,靖宇县一个护林员在老林子里溜达,突然对着棵树“噗通”跪下了,手里半块玉米饼子掉雪地里都忘了捡,只见树上刻着十个大字:“抗联从此过,子孙不断头!”笔画深得能塞进手指头,狠得像要咬进年轮里。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1983年的冬天,靖宇县的护林员老周在雪地里巡山,林子深,积雪到膝盖,他怀里揣着半块玉米饼子,是老伴早晨烘热的干粮。 走着走着,他在一棵老松树下突然停住,接着整个人一软,直接跪进雪窝,怀里的饼子掉进雪地里也忘了捡。 因为在树干上一人多高的地方,他看见了十个字:“抗联从此过,子孙不断头!”字口深得能塞进手指,笔锋犀利,像是要咬进年轮,那一刻,他整个人被震住了。 后来林业和文物专家赶到现场,仔细勘查树干,字迹深入木质层,伤口的愈合和包浆说明至少是四十年前留下的,时间正好和抗联最艰难的日子吻合。 更特别的是这是一棵东北黑松,当地人叫扭筋子树,零下四十度树液都不会结冰,树皮裂开还能自己愈合。 也正是这种树,让那些字得以保存下来,用普通的刀子很难在冰硬的树干上留下这样的痕迹,战士们多半是用刺刀一下一下剜进去,刀身带血槽,扎进木头转一下,就能留下三厘米深的口子。 人们常说抗联有“树碑”,在那片白山黑水之间,战士们吃不上粮,靠榆树皮、松树皮、草根和棉絮活命,榆树皮还能嚼,松树皮涩得发苦,要混雪一起吞。 有人在树洞里藏下发霉的高粱壳子,那是留给后来人的路标粮,附近屯子里的老人回忆,当年曾见过小战士往树洞塞玉米饼,孩子脚上裹着破布,冻掉的脚趾在雪地里渗出血迹。 字刻在树上,不是装饰,而是一种誓言,那是饿得啃树皮的人,在零下三十度的林子里,用最后的力气留下的印记。 抗联和树的关系从来不只是遮蔽,树是他们的掩体,是传递信号的消息树,是改造过的天然烟囱。 杨靖宇在集安老岭一带作战时,就曾利用一棵几百年的白松作为炊烟的出口,让火头藏在山雾里,骗过日军的搜索。 树在战士们眼里,不只是自然的一部分,更是能和他们一同战斗的伙伴,在那样的绝境中,把字刻在树上,是把信念交给比人更长寿的存在。 1939年冬天,长白山深处冰天雪地,日军搞归屯并户,百姓被关进铁丝网里的集团部落,抗联断了粮,生活陷入极限,杨靖宇带着队伍在这种环境下仍不断突围。 1940年初,他带着四百多人在临江、濛江一带激战,到了二月已经只剩几十人,到正月十六那天,他在三道崴子被围困,敌人喊着让他放下武器享富贵,他却举枪回击,最终在大树旁倒下。 日军解剖时发现他的胃里没有粮食,只有草根、树皮和棉絮,这一幕连敌人都惊呆,这样的意志,不是靠口号维持的,而是真真切切在雪地里咬牙撑下去的。 几十年后,这棵刻字树被人发现,引起极大震动,周边的老人拄着拐杖赶来抚摸树皮,有的说可能是自己亲人刻下的痕迹,学生们来拓印,白纸上显现出那十个字,比书本上的口号更有分量。 有人在树下哭泣,也有人默默鞠躬,护林员们把这片林子守护得更加仔细,他们知道这不是普通的巡山任务,而是守住历史的证据。 政府随后将树所在区域划为保护区,还在陈列馆里复刻了树干,成为展示东北抗联精神的象征。 随着树年年生长,新树皮把刻痕托举得更高,沟壑变深,笔画像是镶嵌进木质层里,时间并没有抹去文字,反而让它们更清晰。 八十年代发现的时候,刻字已被托起到人头位置,几乎能塞进整个指节,就像专家说的,这是时间在树上留下的回声,树记得人们走过,记得那一代人的付出。 今天站在那片林子里,能看到远处县城的灯火不灭,曾经刻字的人,要是知道如今的景象,也许会把“不断头”的断改成“熄”。 他们拼命活下去,就是希望后来的人能在山脚下安稳生活,孩子们能有饭吃,有书读,那十个字,不只是传给子孙的血脉,也是传给后人的信念。 它们刻在树上,也刻在人的心里,老周在雪地里那一跪,不只是个人的情绪,而是几代人共同的震动,刻痕还在,树还在,信念也在。 信源:靖宇县人民政府——靖宇县新认定一处与杨靖宇将军相关遗址