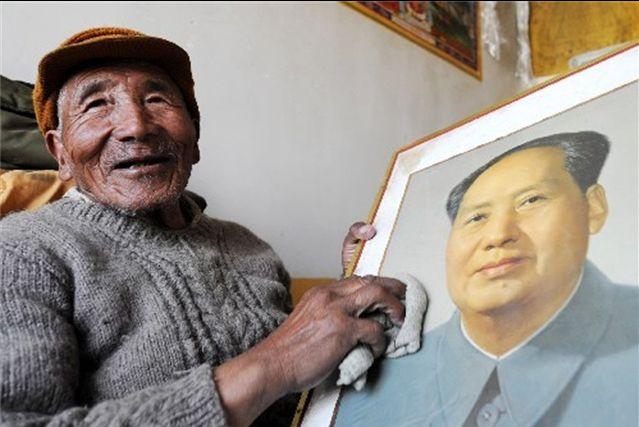

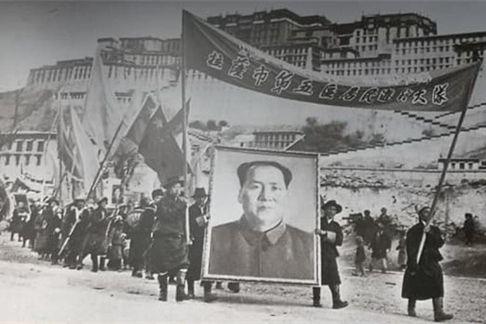

说真的,没去西藏之前,我以为对伟人的那种崇敬,只存在于历史课本里。 在西藏的许多农牧民家中,最醒目的位置常常挂着一张特殊的画像,那是毛主席像。画像大多崭新整洁,边角少有磨损,有的还细心系着哈达。 这不是博物馆里的文物,也不是应付检查的摆设,而是像窗台上的绿植、墙上的全家福一样,成为日常生活的一部分。 这种在高原上随处可见的景象,藏着一种超越课本叙述的情感重量。 这种情感的根源,藏在西藏民主改革的历史褶皱里。1959年之前的旧西藏,占人口95%的农奴和奴隶没有土地、没有财产,甚至没有人身自由,被农奴主视为“会说话的牲口”。 当时的记载显示,农奴的年均收入不足30元,而繁重的差役和地租能占到他们劳动成果的70%以上。 1959年,西藏掀起民主改革浪潮,百万农奴分得土地、牲畜和生产资料,第一次拥有了属于自己的生活。 如今在西藏百万农奴解放纪念馆里,那些泛黄的地契、生锈的镣铐与现代藏民家庭的幸福照片并列陈列,无声诉说着这场变革的分量。 在那曲市聂荣县的牧区,老人们总会给晚辈讲起“分牛羊”的日子。有牧民记得,1959年秋天,工作队带着清单挨家挨户登记,她和家人分到了32只羊、2头牛,还有一块水草丰美的牧场。 “那天晚上,全家人围着篝火哭了又笑,不敢相信这是真的。” 这样的故事在西藏不是个例,据统计,民主改革期间,西藏共没收和分配农奴主土地280多万亩,牲畜820多万头,无数像次仁卓玛这样的家庭,从此告别了被奴役的命运。 这种记忆没有随着时间褪色,反而在代际传承中愈发清晰。在日喀则市萨迦县,不少家庭有个特殊的“传家宝”,那是一本记录着分地日期和数量的旧账本。 90后藏族青年达娃次仁说,爷爷总拿着账本告诉他:“这些字认得不全没关系,但要记住,是毛主席让我们有了自己的土地。” 在林芝市的中小学,“老西藏故事”是必修课,退休干部、老农奴走进课堂,用亲身经历讲述“过去有多苦,现在有多甜”。2025年春季学期,这样的宣讲在西藏各地学校开展了2300多场,场场座无虚席。 民间自发的纪念,更能体现情感的温度。昌都市卡若区有个“红色记忆”收藏馆,馆主是65岁的洛桑群培,馆里陈列着300多件与毛主席相关的物品。 从1960年代的搪瓷缸,到新时代的纪念章,每一件都附有简短的说明:“这是父亲分土地那年买的”“这是孙子参军时带回来的”。 洛桑群培说,这些不是文物,是家里的“情感档案”。在山南地区的边境村寨,每年春耕前,村民们会先去村史馆看看旧农具和新农机的对比展,再到广场上的毛主席像前献哈达,然后才下地播种。 这种仪式感,无关形式,更像一种与历史的对话。 数据里藏着更扎实的答案。民主改革66年来,西藏的变化是立体的:农村居民人均可支配收入从不足百元增长到2024年的21578元,青稞亩产从100多公斤提高到400多公斤,公路里程从7343公里扩展到12.49万公里,人均预期寿命从35.5岁提升至72.5岁。 在海拔4700米的改则县,牧民定居点里通水通电,孩子们坐着校车上学;在海拔3600米的乃东区,温室大棚里种出了草莓和西瓜,通过电商卖到全国各地。 这些数字背后,是无数家庭从“能活着”到“活得好”的跨越,而老人们总会把这一切的起点,指向那个让他们“站直腰杆”的名字。 这种情感与城市里的认知形成了微妙对比。在都市生活中,历史常常被压缩成课本里的章节、博物馆里的展品,或是社交媒体上的碎片信息。 人们谈论着内卷、焦虑,把教育、医疗、住房等基本保障视为理所当然,却很少想过,这些“理所当然”的背后,是多少代人用奋斗换来的变革。 而在西藏,那些挂在墙上的画像、老人口中的故事,像一面镜子,照见了历史与现实的连接,不是要活在过去,而是要记得,今天的每一份安稳,都有来路。 2025年3月28日,西藏各地纪念百万农奴解放66周年。在拉萨,上万名群众聚集在布达拉宫广场,升国旗、唱国歌;在日喀则,农牧民自编自演的情景剧《翻身农奴把歌唱》赢得阵阵掌声。 在阿里,边防官兵和藏族群众一起重温历史,向界碑宣誓。这些场景里,有白发苍苍的老人,有朝气蓬勃的青年,也有稚气未脱的孩子,不同年龄层的人在用自己的方式,回应着那段改变命运的历史。 在海拔5200米的普玛江塘乡,是全国海拔最高的乡。这里的牧民定居点里,每家每户的墙上几乎都挂着两张像:一张是毛主席像,一张是国旗。 乡干部说,冬天大雪封山时,牧民们会先把这两张像擦干净,再收拾屋子。 这种朴素的举动,或许比任何文字都更能说明,有些崇敬从来不是历史课本里的铅字,而是融入生活的呼吸,是刻在心底的答案。 资料:西藏“红色记忆”民间收藏展:小物件里的大历史,新华网