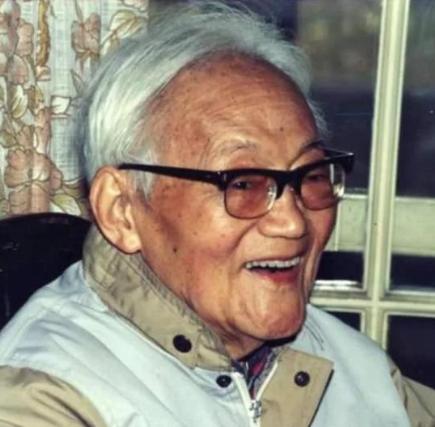

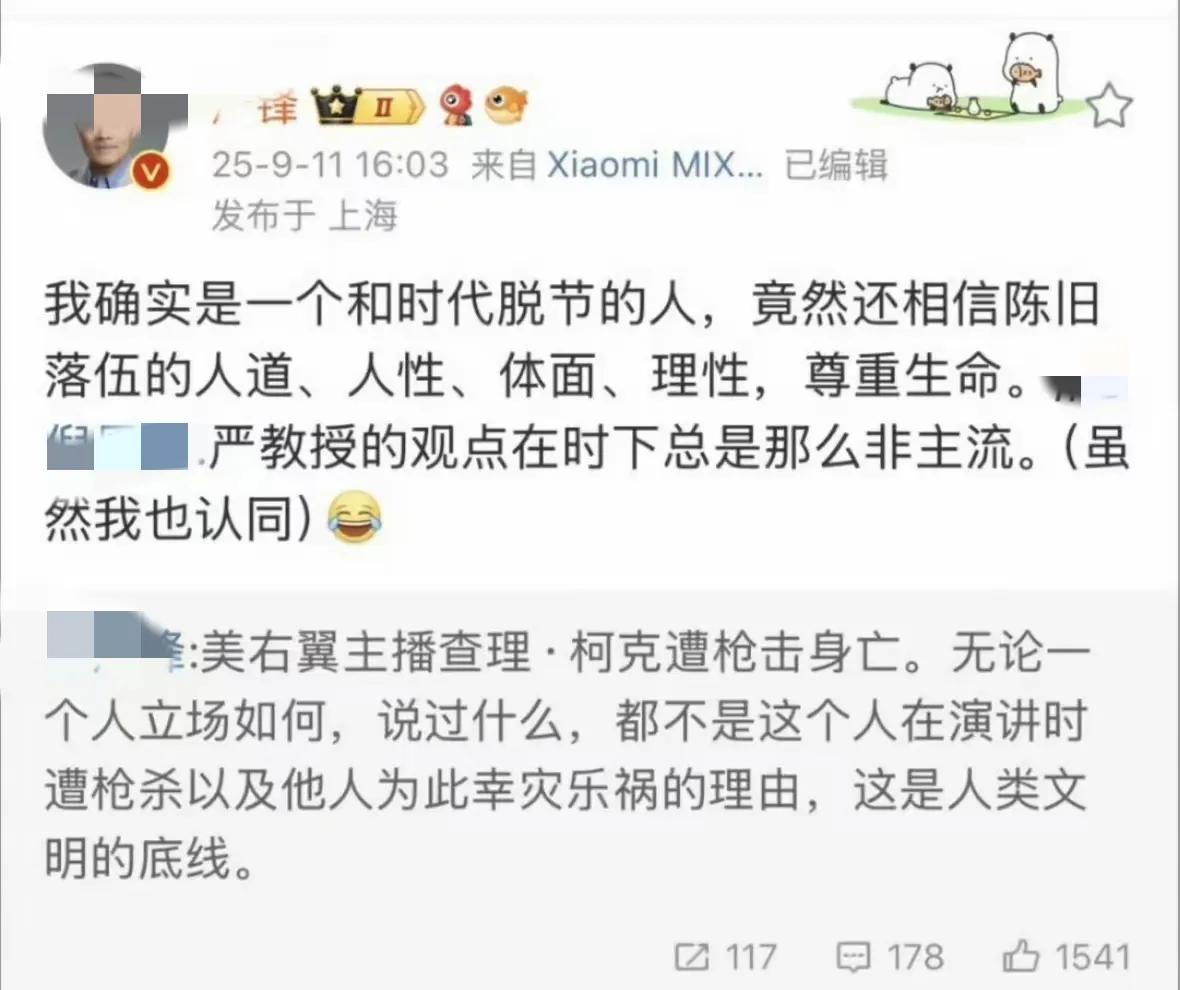

1999年2月,巴金病情恶化,身心极为痛苦。他那时已95岁,不愿再活,拒绝治疗,拒绝手术,请求“安乐死”。子女已同意,可“上面”经过“研究”后表示不许可,于是继续各种精密“治疗”。巴金自己是很灰心很绝望的,觉得这是在延续痛苦,如此续命也没有意义,只会浪费钱财,徒增社会负担,所以当他得知“研究结果”后,只回了一句,“好吧,从今天起,我为了你们大家活着” 信源:蒋蓝《何洁与巴金伯伯》,见《书屋》杂志2013年第4期,页26。 巴金,原名李尧棠,1904年生于四川成都一个书香门第。幼年的巴金在家庭中接受了较为系统的传统教育,但他很快对封建礼教的束缚产生反感。 他性格中有一种对自由的渴望,对生活的不公敏感而深刻,这也成为他后来的文学创作的源泉。 少年时期,他曾接触到西方文学作品,尤其是俄国文学,这些作品带给他强烈的思想震撼,使他萌生了通过文学表达对人生、对社会、对人性的思考的念头。 1927年,巴金赴法国留学,初到欧洲,他深受自由思想的熏陶,同时也感受到现实社会的复杂与荒谬。 留学期间,他不断阅读文学、哲学、社会学书籍,思想日趋成熟,也逐渐形成了自己独立的人生观和价值观。 他常常在巴黎的小咖啡馆里写信给家人,字里行间透露出对社会的不满、对个人命运的思索以及对人性的关怀。 回国后,巴金投身文学创作,迅速成为中国现代文学的重要作家。他的作品充满了激情和理想主义,尤其擅长描写青年人的困惑与抗争。 他的代表作《家》《春》《秋》三部曲,描绘了封建家庭对个体的压迫,以及青年一代对自由和爱情的追求。 这些作品一经问世,便引起了极大反响。巴金笔下的人物性格鲜明,情感细腻,文字奔放而又充满力量,深深打动了几代读者。 抗战时期,巴金的文学活动并未因战火而停止。他积极参与抗战宣传,以文字鼓舞士气,同时也关注民众的疾苦。 他在作品中表达对战争的痛恨,对人性的拷问,以及对弱势群体的同情。在那个动荡年代,他不仅是文学家,更是一位有良知、有责任感的社会观察者。 新中国成立后,巴金并未选择安逸的生活。他关注社会发展,关心文艺创作的自由,他力主文学要反映人民生活,要真实而有力量。 他曾在创作和言论中坚持独立思想,哪怕面对压力也不轻易妥协。与此同时,他也热心公益事业,关心教育与文化普及,尤其对青年一代的成长倾注了心血。 1990年代,他已进入晚期高龄,身体逐渐衰弱。1999年2月,他95岁的高龄,病痛不断加剧,身心极度痛苦。 他早已失去了对生命的渴望,不愿再承受各种治疗和手术的折磨,甚至提出了“安乐死”的请求。家人尽管痛心,却理解他的选择,纷纷表示同意。 “上面”经过所谓的“研究”后,表示不许可,这意味着各种精密的治疗仍将继续。面对这种无奈的命令,巴金的心情异常沉重。 他清楚地知道,这些治疗只是延长痛苦,并不会带来生活质量的改善。 巴金在病榻上,孤独地思考着生命的意义。他的手颤抖着翻动书页,但眼中已看不清文字。他明白,这些治疗不仅耗费了大量社会资源,也让家人和医疗人员劳心费力。 心中那份本已想要放下的自由和尊严,被现实硬生生地剥夺。几天后,当他得知“研究结果”时,他只是轻轻地说了一句:“好吧,从今天起,我为了你们大家活着。” 这简单的一句话,却包含了他对生命的无奈妥协,以及对家人深沉的爱。他明白,自己在坚持与顺从之间做出了选择,但内心的坚韧与高贵,却从未消减。 尽管晚年身心饱受折磨,巴金的精神世界却仍旧丰富。他坚持读书、写作、思考,用文学表达对生活的热爱与思索。 他将对社会的不满、对人性的关注、对自由的向往,全部凝结在文字中,即便身体虚弱,心灵仍然闪烁着思想的光芒。 他与青年一代的交流从未停止,常常用书信或座谈的方式鼓励他们独立思考,追求真理。他强调,文学不仅是表达自我,更是关心社会、关心人的精神工具。