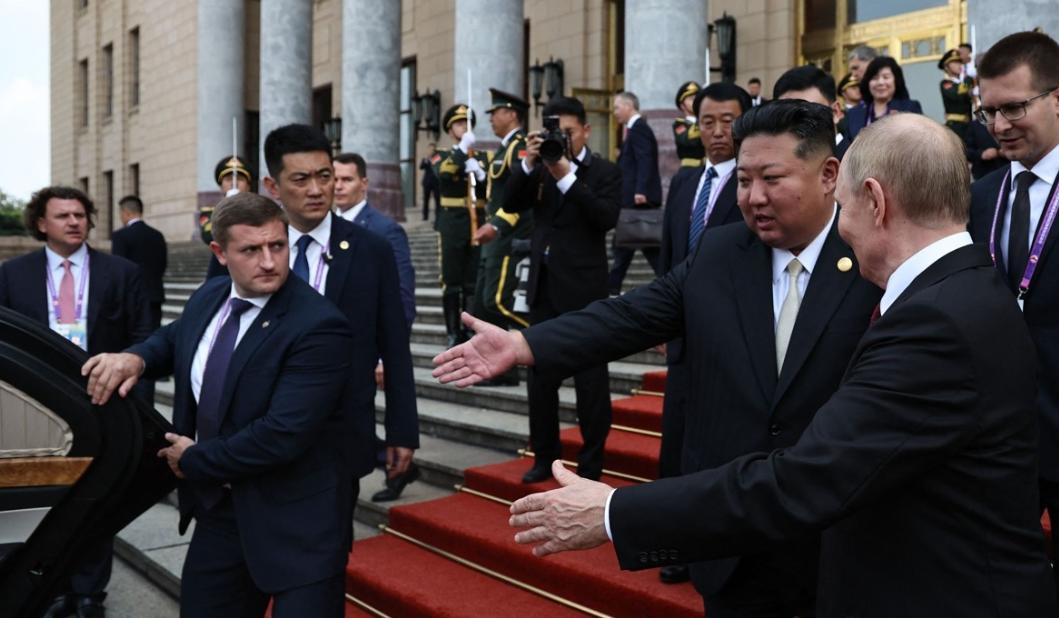

车门一关,礼节就退场了。两个人在天安门看完钢铁和人海,转头钻进同一辆车,目的地写着“钓鱼台”。 上车前互相谦让,镜头里很体面;落座后没翻译也能开玩笑,这才是关系的含金量——无需润色,彼此心照。 会谈一个半小时。普京话不绕圈,当面致谢:不会忘记朝鲜军人和家属的牺牲,感谢平壤“共同打击新纳粹”。 金正恩接话干脆:能帮就帮,这是兄弟该做的。 台词听着顺耳,更关键是背后的称呼从“同志”叠到了“兄弟”,情感词背后是标准工程量。 把时间拨回去年。平壤开始源源不断给俄方“续命”之后,两边的互动就换了音色。 兵是先到的——15,000人规模先期入场,库尔斯克的硬仗打完,伤员回国,大部分人留下整训。 今年6月,绍伊古以联邦安全会议秘书的身份走一趟平壤,又捎回一笔人力:新增6000人支援库尔斯克州重建,1000工兵排雷,5000工程兵拉网修复。这不是海报,是几千个工位要同时开工的现实。 但真正决定前线节奏的从来不是“有多少人”,而是“能打多久”。 过去两年,朝鲜向北运过去的集装箱总数超过2.8万只——这是韩国军方的口径。 你按152毫米标准炮弹去折算,账面就是千万级;乌军与西方情报给的另一组数更直白:俄军前线所用炮弹里,朝鲜供给约占一半。 俄乌这一场“低姿态工业化”的消耗战,体面与否无关胜负,吨位与节拍决定一切。 互换当然是双向。能源、粮食这类民生物资不赘述,真正让曲线抬起来的,是技术这只看不见的手。 看海军:4月下水的“崔贤号”,一脚跨进5000吨级,舰体线条、相控阵、垂发和弹道方案,都有浓厚的俄式笔触——不是照抄,是把图纸翻译成本地标准。 节奏更说明问题:下水当天就开始导弹测试,意味着试验件、流程、人员训练都提前铺平,而不是临时拼台子。 再看天上。去年的“千里马-1”两次折戟,第三次原定10月,最终拖到11月;中间夹着一场9月的俄朝会晤。 外界的普遍推断是:技术团队随后进了平壤,第三次才把“万里镜-1”稳稳送上天。 卫星图像后来又给了补刀:西海发射场在加速扩建,旁边多了一处新港,像是给重型部件留的海上通道。 按韩国一家安全智库的话,这种助力能把十年的研发周期压到一两年——是不是夸张另说,但线路图确实在被压缩。 水下的动静也在走深。今年3月,朝鲜公开“战略导弹潜艇”建造现场。 照片露得不多,但体量一眼能比出级别,明显超过现役常规艇。 是不是核潜艇,别着急下判决;但推进、材料、导弹适配这些门类,必然要一起上台阶。没人会在这种方向上开玩笑,因为开不起。 把镜头拉回那辆车。 上车前的谦让,是给世界看的礼貌;车门关上的那一瞬,才是彼此需要的剖面:一方要“顶住”,一方要“长起来”。 朝鲜用弹药与人力兜住俄军的火力曲线,俄罗斯用技术把朝鲜的工业曲线往上拽。 外界可以争论道德与风险,但没法忽视这种互补的效率——前线每多一天火力密度,后方就得多一轮产能兑现。 这段绑定能走多远?看三件事:战场消耗会不会继续把需求钉在高位;技术转移能否维持而不撞上红线;平壤本土的工厂能不能把“样机态”熬成“量产品”。 三颗钉子钉住了,“同志+兄弟”就不仅是情绪标签,而是稳定的供需曲线。 年底若真有回访,脚本只会更紧——船台、发射场、弹药库一处也不会闲着。 所以别被看台上的镜头迷惑。真正的故事,在港口的起重机、在夜里还亮着的工棚、在向北的铁路线里,也在前线炮膛的温度里。 阅兵适合做封面,决定走向的是另一张表:谁能在可承受的成本内,以最短时间,产出最多“够用的杀伤”和“够稳的技术”。 这张表不讲情怀,也不等掌声,它只看数字,和数字背后的机器。 参考资料 《金正恩谦让普京登车!共乘俄黑色专车赴钓鱼台国宾馆会晤——直新闻2025-09-03 16:29》

评论列表