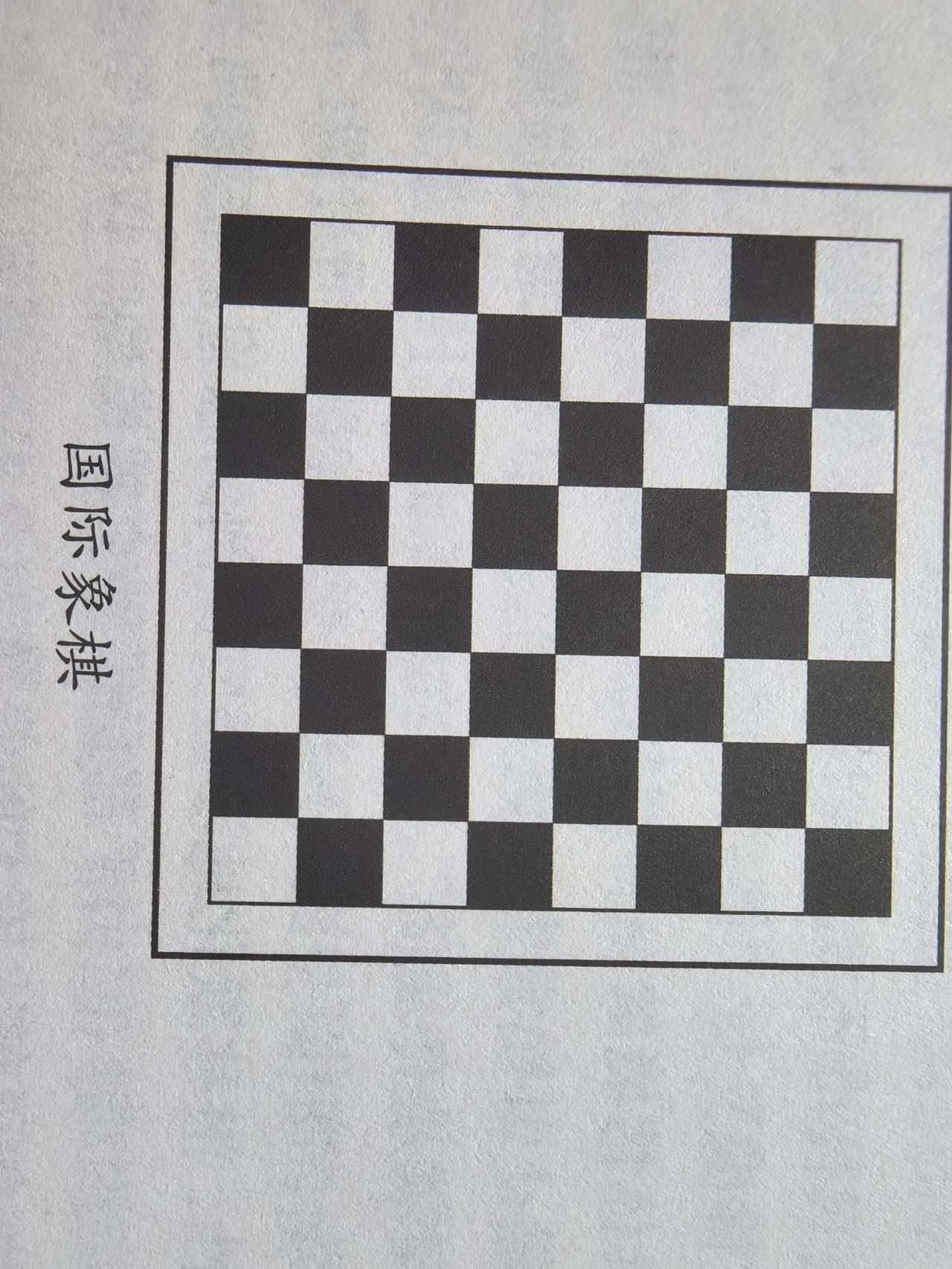

让“倍”的学习跳出数字,照进生活与文化 数学里的“倍”,不该是冰冷的数字游戏,教材里的设计正努力让它变得鲜活又有温度——从棋盘上的米粒,到诗词里的意境,再到生活中的难题,“倍”的身影无处不在,勾连着思维、文化与实用。 一、棋盘米粒:用“倍增”撬动思维好奇 国际象棋棋盘放米粒的故事,是“倍”最震撼的亮相。从第1格1粒,到第2格2粒,再到第64格的惊人数字,学生在“摆一摆、画一画、算一算”中,不光能触摸“2倍”的含义,更能在“指数级增长”的震撼里,感受到“倍”的力量。低年级孩子或许算不出最终结果,但“每一格都是前一格的2倍”这个逻辑,足以点燃他们对数学的好奇:原来简单的“倍”,能催生如此庞大的数!这种“思维冲击”,比记住“见倍就乘”的公式珍贵得多。 二、跨学科碰撞:在文化里读懂“倍”的多面 教材特意把语文里的“倍”拉来对话,让数学概念跳出学科边界。“事半功倍”的高效、“精神百倍”的饱满、“倍道而行”的急切……这些词语里的“倍”,或表程度加深,或表方式变化,和数学里“严格的数量关系”截然不同。再看古诗“夕阳一倍红”,把晚霞的绚烂凝练成“一倍”的对比,既有数学的精准,又有文学的诗意。这种跨学科辨析,让学生明白:同一个字,在不同领域有不同表达逻辑,而数学的“倍”,是对“数量关系”最严谨的刻画。 三、线段图:给“难题”搭一座直观的桥 “已知白兔30只,比灰兔的3倍还多3只,求灰兔数量”——这类题曾是学生的“思维拦路虎”。教材用线段图破局:先画灰兔的“1份”,再画白兔“3份多3只”,把抽象的“几倍多几”变成看得见的线段。学生顺着线段图,能清晰看到“30只减去3只,就是灰兔的3倍”,思维难度瞬间降低。这不仅是教解题技巧,更是传递一种思维方法:当抽象文字让脑子“打结”时,画个图,让数量关系“可视化”,数学就变得好懂了。 四、教学启示:“倍”的学习,要连起思维、文化与应用 教“倍”的时候,别只盯着“谁是谁的几倍”的计算。不妨先讲棋盘米粒的故事,让学生为“倍的力量”惊叹;再和语文里的“倍”对话,感受文化里的表意差异;最后用线段图解决生活难题,体会数学的实用。这样的学习,才是有血有肉的:思维因好奇而活跃,视野因跨学科而开阔,能力因解决问题而成长。数学的“倍”,也就真正从“书本上的概念”,变成了学生能感知、会运用、能迁移的素养。