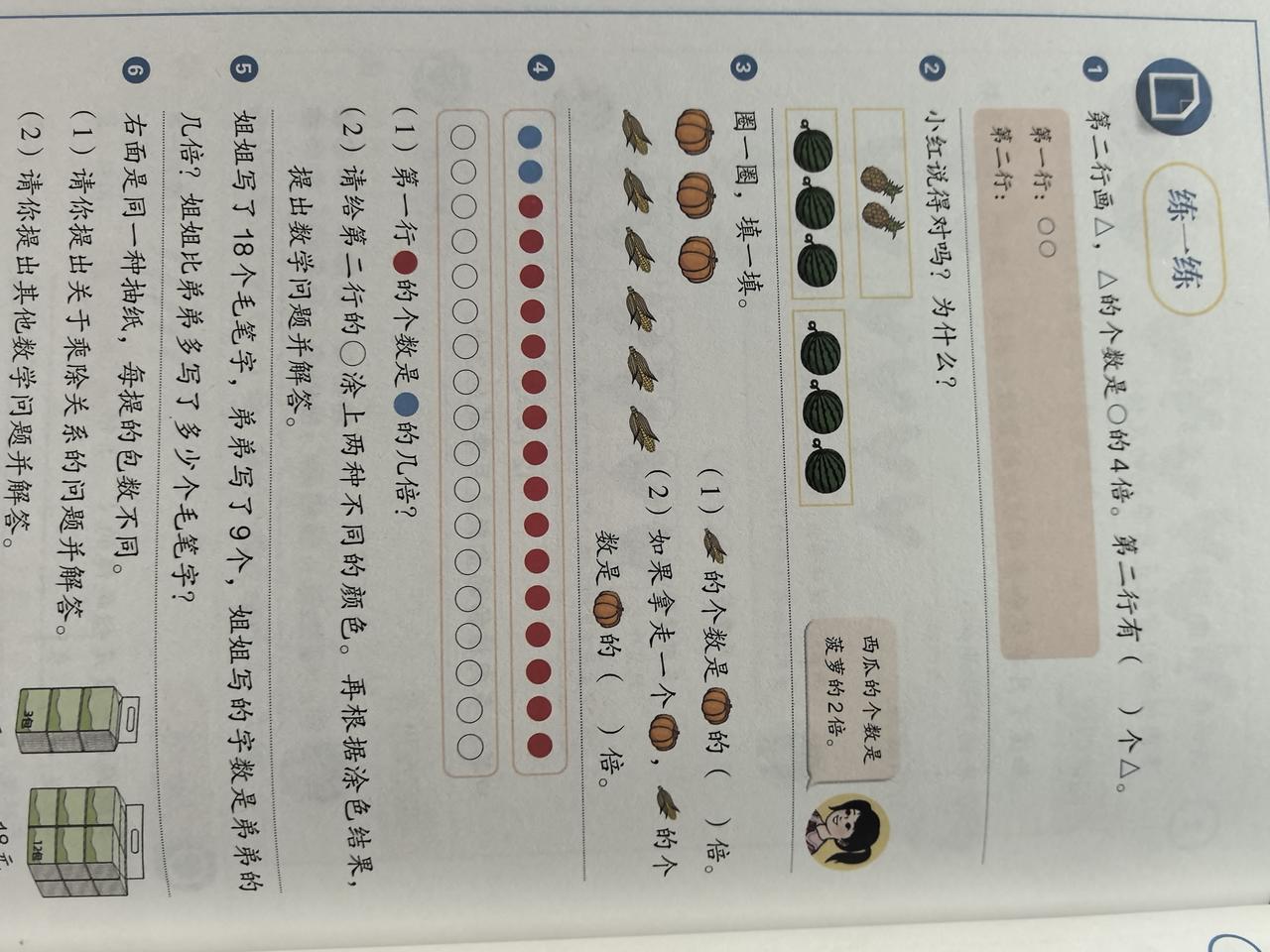

小学数学“倍”的教学:在比较与抽象中触摸数学本质 “倍”是小学数学里抽象又关键的概念,它的教学不止是让学生记住“几倍”的表述,更要让学生在“比较”与“抽象”的思维活动中,触摸数学的本质逻辑。从直观模型到抽象数量关系,从“2倍”拓展到“多倍”,每一步都是学生数学思维的进阶之旅。 一、“变”与“不变”:在动态思辨中把握“倍”的核心 “倍”的认知可通过“两类变化”深化:一类是“标准量不变,比较量变化”(如标准量是3个,比较量从6个变到9个,对应“2倍”到“3倍”),这能让学生直观看到“正比例关系”——比较量扩大几倍,倍数就扩大几倍;另一类是“比较量不变,标准量变化”(如比较量是8个,标准量从4个变到2个,对应“2倍”到“4倍”),借此渗透“反比例思想”。 在这类动态探究里,学生通过“圈一圈、算一算”的操作,会发现:倍数的本质是“比较量里包含几个标准量”。哪怕标准量或比较量变化,只要抓住“包含几个”的核心逻辑,就能精准判断倍数关系。这种“变中抓不变”的思辨,能帮学生跳出“机械数个数”的表层认知,走向对“倍”的关系性理解。 二、从直观到抽象:架起“生活经验”与“数学概念”的桥梁 学生生活中常接触数据,却难发现数据间的倍数关联——这是因为他们缺少“数学化”的观察视角。教学时,要引导学生从“看单个数据”转向“找数据关联”:比如看到“班级有男生20人,女生10人”,不仅要知道人数,更要能说出“男生人数是女生的2倍”。 从“直观模型”到“抽象数量关系”的转化,需要经历“裁剪非本质特征”的过程。以“桃子是梨的2倍”为例,最初用实物或图片呈现(梨3个,桃子6个),学生通过“圈一份梨、圈两份桃”感知倍数;之后隐去实物,只给数据“梨3,桃6”,让学生思考“桃是梨的几倍”;最终过渡到纯文字表述“甲数量是乙的几倍”。每一次“裁剪”,都是在舍弃“形状、排列”等非本质特征,聚焦“数量关系”的本质,让学生的认知从“具象操作”升华为“抽象思维”。 三、比较与抽象:数学思维的双翼 “比较”是抽象的前提——儿童对“相异点”更敏感,教学可从“找不同”入手:比如对比“3个苹果和6个橘子”与“4个苹果和8个橘子”,让学生发现“都能说成‘后者是前者的2倍’”,进而提炼出“只要比较量是标准量的2倍,不管具体数量是多少,关系都成立”。 “抽象”是比较的目的——“倍”是看不见摸不着的抽象关系,学生要经历“从丰富感性材料里抽取共同本质”的过程。就像乌申斯基所说,“比较是理解和思维的基础”,学生在一次次“比较不同情境的倍数关系”后,会舍弃“苹果、橘子”等具体载体,抽象出“倍就是两个量的包含关系”这一本质。从“直观模型”到“概念性认识”,学生的每一次抽象,都是数学思维“去粗取精、由表及里”的飞跃。 四、教学启示:让“倍”的学习成为思维成长的阶梯 “倍”的教学,不是为了教会一个知识点,而是为了培育学生“用数学眼光观察、用数学思维思考”的素养。教师要设计层层递进的活动:从“操作直观模型”到“分析动态变化”,从“比较具体数据”到“抽象数量关系”,让学生在每一次思考中,都能感受到数学“从生活中来,又超越生活”的逻辑美。 当学生能从“一堆苹果橘子”里抽象出“倍数关系”,能从“变与不变”的情境中把握“倍的核心”,他们对数学的理解,就不再是零散的知识点,而是成体系的思维方式——这才是“倍”的教学真正要实现的价值。