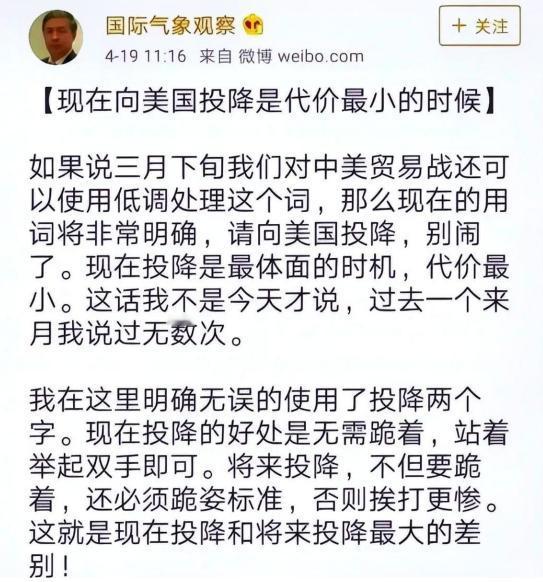

“中国现在向美国投降还来得及!再晚就要‘跪着’了,”7年前,中美贸易战正酣,一位名叫马臣的中国专家却语出惊人,公开断言,这已是中国向美国“体面”投降的最后时机。 七年前,舆论场上因为该“跪”还是该“站”吵翻了天。当时有位叫马臣的专家,抛出了一个惊人的“投降论”,说2018年是我们“体面投降”的最后窗口,再拖下去,就只剩下“跪着求饶”的份儿了。 马臣的言论在社交平台传播开,有人转载,有人批评。他继续发文辩解,坚持观点。但公众反应强烈,大家觉得这不合时宜。那年贸易战正激烈,他这种话等于火上浇油。 这套“投降论”的逻辑,其实就是给你画了一张中国极度脆弱的画像。在他看来,我们的经济命脉好像完全被别人攥着。过去四十年的发展,就是靠着美国市场这根“拐杖”,一旦人家把拐杖抽走,我们立刻就得崩盘。 技术上更是被说得一无是处,什么“落后百年”,什么芯片“没希望”,悲观到了极点,甚至说我们先进的战机都可能变成一堆废铁。 为了证明情况紧急,他还拿某个省出口企业裁员、某个产品出口下滑的数据说事,把一时的风吹草动,渲染成了大厦将倾的前兆。可这种只看眼前的静态分析,恰恰忘了,一个庞大的经济体是有自己的弹性和活力的。 “投降论”最大的盲区,是压根没看到中国手里的牌。当关税大棒挥过来时,我们可不是坐着挨打。对方加税当天,外交部的回应就是“奉陪到底”,紧接着就对美国的大豆、汽车来了个对等反制,态度很明确。 更关键的动作在后头。对外,我们不把鸡蛋放一个篮子里,积极开拓东南亚、拉美的市场,让贸易伙伴更多元。对内,我们使劲挖掘自己家的市场潜力,扩大内需。别忘了,这可是14亿人的大市场,是任何外部风浪都冲不垮的压舱石,也是那个理论完全忽略掉的战略纵深。 外部的封锁和打压,非但没把我们怎么样,反而成了产业升级的催化剂。本来我们就在搞供给侧改革,这下好了,压力直接变成了动力。在芯片、新能源这些被“卡脖子”的地方,我们以前所未有的力度加大投入,硬是把危机变成了逼自己一把的机会。 七年时间,足够看清两条路的不同风景了。当初预言的“经济崩溃”根本没发生,2018年我们经济照样跑出了6.6%的增速。GDP总量从那时的14万亿美元,预计到今年将接近30万亿美元。反倒是美国自己,债务雪球越滚越大,头疼得很。 科技上的变化更是天翻地覆。那个被断言“没希望”的新能源车,全球市场份额从2018年不到5%,一路飙到2024年的30%以上,成了响当当的名片。被极限施压的华为,愣是搞出了自己的鸿蒙系统和生态。这些事实,狠狠地打了当初那些悲观论调的脸。 风波过后,马臣一度沉寂。但在俄乌冲突爆发后,他又再次活跃起来,继续抛出与他当年一脉相承的观点:主张中国应“疏远俄罗斯,亲近美国”,以此换取西方世界的“接纳”和“谅解”。 说到底,他的内心一直很软弱,从不想着自己能够站起来,反而是一直想要依附别人,这样的结果只有一个,要么被丢弃,要么被吸血。 历史上有过教训。八十年代的日本,在美国压力下选择了妥协,签了个《广场协议》,结果呢?换来了“失去的三十年”,发展的主动权丢了。幸好,我们没走那条老路。 说到底,“投降论”错就错在用一种静止的、想当然的眼光看问题。它低估了中国经济的韧性,看扁了我们超大市场的潜力,更没理解外部压力反而能激发整个社会多大的凝聚力和干劲。 这七年,不光是经济和科技在成长,更是我们国民心态的一次集体成熟。大家越来越明白,大国崛起路上风浪少不了,真正的安全感,不是靠别人赏赐,而是靠自己腰杆挺直,坚定地走自己的路,任何轻言放弃、任何妄自菲薄的论调,终究都会被时代前进的巨大车轮,毫不留情地甩在身后。