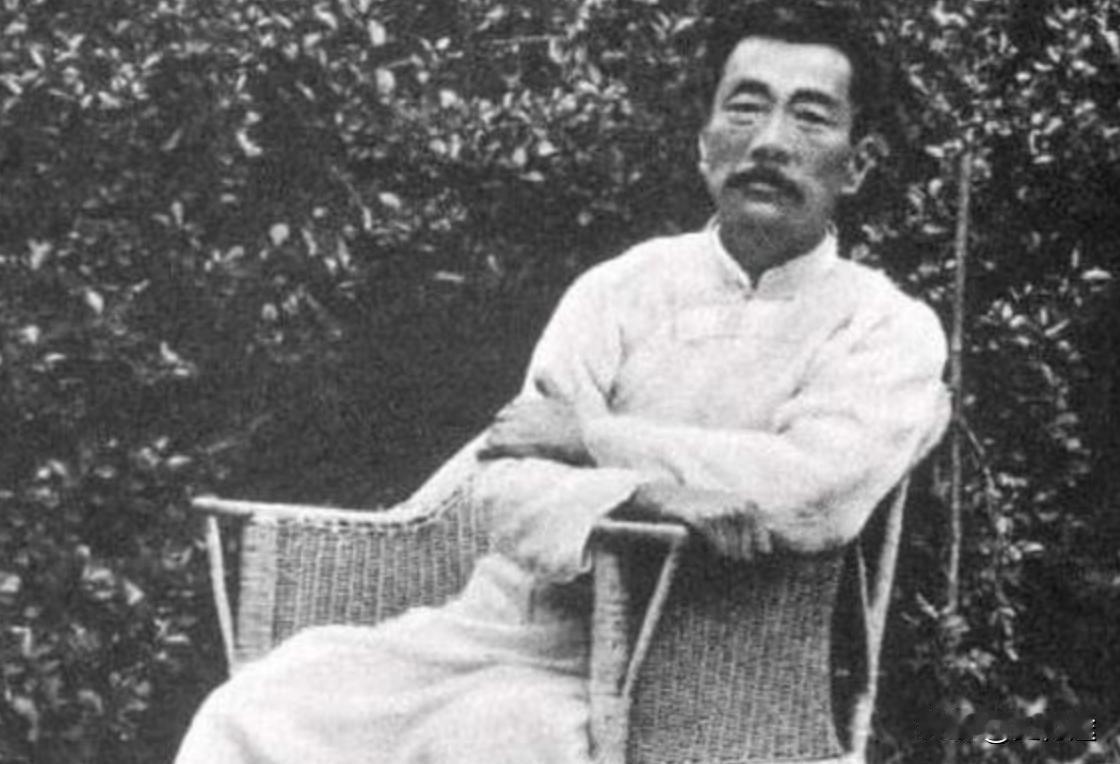

1936年鲁迅去世当天,日本雕塑家紧急拓脸模,留下文豪的两根眉毛、20几根胡须,鲁迅先生的DNA就此保留的下来。 1936年10月的上海阴得不像话。鲁迅在这座城市活了快十年,最后这一年,走得特别慢,咳嗽愈发严重,夜里难以成眠,胃像被钝刀慢慢搅着。 他自己知道情况不对,医生也知道,但谁都不敢说破。 他那副身体,早在十几年前就已经在透支,硬是靠脾气和写字吊着。 他还有很多事没做完,还有稿子,翻译工作,还有人没骂痛快。 可10月19日凌晨,五点二十五分,他突然不喘气了,像是整个人抽走了烟雾里的魂。房间里的人先是愣住,然后手忙脚乱地开始抢救。 医生换了三拨,按摩、针剂、人工呼吸……硬是折腾了八十三个小时,不肯死心。 鲁迅的死,对一些人来说,太突兀了。他骂人那么有劲,怎么说没就没了?他笔下那股火气,那种要从麻木中掐醒人的劲头,说断就断? 外面已经有人堵在了报社门口。大晚报先发了讣告,没等治丧委员会拿出正式名单。 那张名单后来自个儿变了几版,有人说是北平方面催促得急,有人则嘀咕名单里为啥没有毛泽东。鲁迅生前跟毛并无私交,但毛确实曾高度评价过他,说他是“民族魂”。但这“魂”,说出来和列进去,是两码事。 屋里一边是抢救,一边是准备丧事。有人在桌上写挽联,有人在外面整理灵堂。 灵柩临时搁在万国殡仪馆,那地方,过去是给租界里人用的,干净,肃静,也冷清。他自己留下话,不要繁琐,不要花钱,不要祭文。 他说得很清楚:快点埋,忘记我,自己过日子去。 可没几个人真能做到。 出事当天,一个日本人上门了,雕塑家,叫奥田杏花,瘦高个,戴着眼镜,说话极轻,像怕惊扰什么。听说鲁迅死了,他赶来,只求一件事——做个面模。 不是铜像,不是画像,是直接从脸上翻模子。 他带了凡士林和石膏粉,征得家属点头后,便在灵床旁动手。 他小心地把油膏涂在鲁迅脸上,手法干净利落,不带多余动作。 外头还有亲友没进来,他低声说,快一点,温度再低,毛发就掉了。 三十分钟后,他把模具轻轻揭下,模子里嵌着几根毛发,有胡子,也有眉毛,断断续续,总共二十来根,贴在石膏上,谁也不敢取下来。 有人提议修整,有人摇头,说留着吧,算个纪念。 这个纪念,一放就是几十年。 那张面模如今躺在上海鲁迅纪念馆的一间恒温柜子里。 玻璃下光线温和,不刺眼,馆方说,那是国家一级文物。它冷,但不冰。你靠近的时候,总觉得模子下还有人喘气,鼻梁还热着。 它不是件“展品”,它更像一个沉默的影子,一直在场。 说起来讽刺,鲁迅活着时拒绝被神化,被塑造,死了之后,却被捧得更高。 10月22日下午出殡,原计划是六千人护送,但队伍走出胶州路没多远,后头已经跟上几万人。 人山人海,什么秩序都挤散了。 有人从外地赶来,有人本来只是路过,看到黑纱和横幅后就下意识跟上。 灵车前头,有人唱《安息歌》,青年音乐家吕骥指挥的,声音有些发抖。 中间有人走着走着,哭出声来,没人回头看他。大家都各自带着情绪往前走。送行的队伍像一条黑河,蜿蜒穿过城市。有人扯着衣角,有人拿着帽子,一路低头。那不是简单的哀悼,更像是一个时代送自己一段信仰。 这场葬礼太不像一场葬礼了,它像一场沉默的抗议,又像一次心照不宣的告别。棺木一路摇晃,偶尔车轮卡在石砖缝里,几个人弯腰去抬。没有人喊话,没有人鼓掌,也没人发表演说。讲话的留在殡仪馆了。送行的这一路,只剩鞋底敲打地面的节奏。 有人说,这像是“人民自己葬的葬礼”。沈钧儒确实这么讲过,他说,这不是哪个政府组织的,是大家自个儿来送的。 不知是谁起头说,鲁迅这回走得像是“国葬”。这话他本人若听见,八成会骂人。他曾写文章批过国葬的虚伪,说那些排场是给活人看的。 可这次送他的人,没谁是为了面子来的。 那些学生、工人、报人、邻居,都是真心实意地来告别的。 几十年后,1956年,鲁迅墓从万国公墓迁到了虹口公园。 当年住过的楼就在附近,那是他在上海最熟的区域。他的遗体在上海待得太久了,没能北上,也没能埋在绍兴老家。上海成了他最后的归宿,这城市给了他温度,也给了他病。 墓旁的柏树如今已经高得遮了碑。石刻上的字还是那几个:鲁迅先生之墓。没有官衔,没有年份,只有一块方方正正的石头,立在那里。 石膏面模依旧躺在展柜里,不说话,也不褪色。那些毛发一动不动,像是守着什么秘密。 阳光好的日子,公园里有孩子奔跑,有老人晒背,有人会走到墓前站几秒,也有人只是路过,根本不知道那是谁的墓。但总有那么几个人,站着,不走。 他们不拍照,也不说话,就那样看着石碑,像在等一句未写完的话继续落下。 风吹过,树影摇晃,地上的光斑乱成一团。 一只黑猫跳上了碑沿,尾巴轻轻一扫。