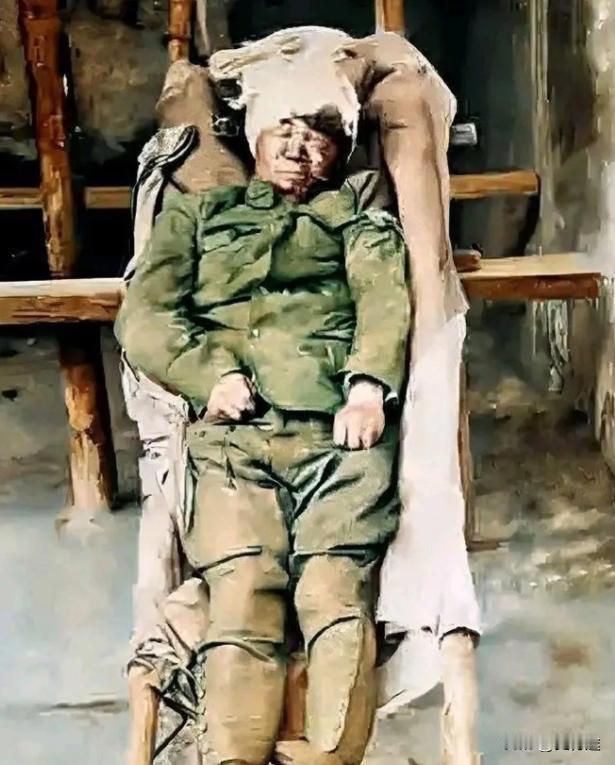

这张照片催人泪下,它是著名的抗日英雄陈钟书将军的遗照。 照片中,陈钟书躺在一副破旧的担架上,伤痕累累。 这张照片啊,乍一看,其实没什么特别的。 一个人躺在担架上,眼睛闭着,头歪着,身上的军装像被风吹得起了毛边。不是那种“英雄定格”的姿态,也没有血在流动的戏剧感。 可你要是多看两秒,就会觉得——不对劲。 他不是刚刚牺牲的。他已经死了好几天了,脸色发灰,眼窝陷下去,担架底下铺着什么布,看起来潮乎乎的。就是这个“潮”字,一下把人拉进了那个春天。 1938年,四月的鲁南,雨水不断,河滩发黏。死人的身体也很快变软,起腥。 那年春天的战事,台儿庄正在打第二轮,枪炮没有一天停过。 陈钟书,这个云南人,就死在这轮交火里。他不是那种“天降大任”的人物,从小没什么传奇。 云南安宁出生,听说读过几年私塾,但后来家道不济,就入了滇军。那年头当兵不稀奇,滇地的兵更多是“走出去看看”的意思——看看山外头的世界,顺便混口饭吃。 可陈钟书这一混,就混了三十年,从小兵混到旅长。 他打过不少仗,不是那种“大胜而归”的主角型将领,但总是冲得上,扛得住。 他没什么文才,也不善言辞,讲话都是“嗯”一声起头的。但手下的兵都服他,说他是那种真肯带头上去的“硬骨头”。 要不是这个脾气,他也不会死在台儿庄。 1937年底,六十军从昆明出发时,巫家坝机场人山人海,龙云亲自送行,部队唱的是《出滇军歌》。歌词直白到让人脸红——“我们来自云南起义伟大的地方”——你听吧,像是用脚在唱。但士兵们唱得起劲,说是“唱给鬼子听的”。那时候他们是真觉得自己要一雪国耻。 到了台儿庄外围,陈钟书带的是542旅。 位置在陈瓦房、邢家楼、禹王山一线,说白了,就是离敌人最近的那一段。 他是旅长,可指挥部也不设在后方,硬要挨着最前沿。 有个营长回忆,说他“像上了发条一样”,白天守阵地,夜里巡哨,连喝水都不脱枪套。 四月二十二日的战斗尤其狠。 雨夹着风,日军轮番上,人一波接一波冲。那片田地,几小时内被反复争夺了四五次。 陈钟书身上中弹,不止一枪,最重的是头部那一颗,打在太阳穴附近。 有人说他倒下前还刺倒了十四个鬼子,这数字听起来有点传说味儿,可在那种战况里,你信也不是,不信也没法反驳。 他没死在当场,送往徐州路上还撑了几个小时。 可那时战地医疗太烂,连像样的包扎布都没有。他的意识越来越淡,最后连话都说不出来了。 旁边有个叫宋永庆的参谋,是个上尉,陪着他。他挣扎着想留句话,说得断断续续,宋永庆拿笔记下。就是那封遗嘱的来历。 “予从戎卅余年,志在保国卫民。往昔曾经大小百余战而有意义达其使命者甚少,此次倭寇狼猖,国势危殆莫过于斯……现虽未竟,中途罹危,牺牲亦无遗恨。” 写得不讲文法,不造句式,就像一口气说出来的。 但你仔细看,那“中途罹危,牺牲亦无遗恨”八个字,真像是他把心口那块石头吐了出来。 不是要别人赞他,只是想说明,他这一辈子,值了。 遗体没能运回云南。 战后,尸体停在徐州东关外一个破庙里,搁了十一天。 天热,味道开始变。最后只得就地埋了,乱坟岗,没有碑,没有木匾,草草挖个坑。军中有规矩,旅长死了要奏哀乐、鸣礼炮,但那会儿战况紧急,一切都省了。 几十年后,云南省档案馆搞了个展览,名字叫《碧血千秋》。 他们把那张照片放大,挂在入口处。 一块展板上印着那封遗嘱,还有陈钟书的名字,字用的是繁体,印得略带发黄,像故意印旧的效果。 有孩子站在前面念:“牺牲亦无遗恨”,念着念着,声音有点哽。 后来也有学者研究,说台儿庄是整个抗战里的“士气拐点”,中国兵打出了信心。 这话没错,但要搁陈钟书身上说,他可能连“拐点”这词都不太会念。 他不会去理解什么战略层面的意义,他只是知道:前头是敌人,我不守,兵就退,兵退了,后边老百姓怎么办? 外文资料里有个记者当年就写到他,说他死得“过于沉默”,没有留下演讲,没有战地电报,只剩一张照片和一封遗嘱。 是啊,他的确沉默。 他不像名将,像个普通到不能再普通的滇军老兵。 可也正是这种沉默,让人难忘。他没有“万军丛中取敌将”的豪迈,没有“生死一线间”的神迹。他是一个被炮火撕开的身体,一个浸在雨水中的躯壳,一个用尽全力还击到最后一刻的旅长。 他是那个年代最普通、也最真实的“英雄”。 他死后没立碑,几十年后才被追认为烈士,民政部发了文,名字登上英烈名单。 你说他会在意吗?可能不会。 他更在意的,大概是那封家书里写的:“爹娘,儿身为军人,忠孝不能两全。” 在云南安宁的山坡上,有个小村,传说他祖宅的屋檐还在,砖瓦斑驳。 屋里挂着一幅黑白照片,但不是那张遗照,是他年轻时穿军装站立的样子,脸有些圆,下巴还带着青涩。 他的母亲去世前,一直盯着那张照片看,说:“钟书是个苦孩子,从小不爱说话。” 照片还挂着,斜阳透过纸窗,光刚好落在那张脸上。