浙江大学教授王浩华团队和合作者的一篇Nature论文,让一家旨在对标谷歌的中国量子企业浮出水面。

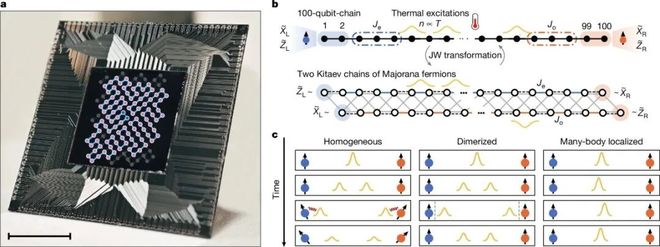

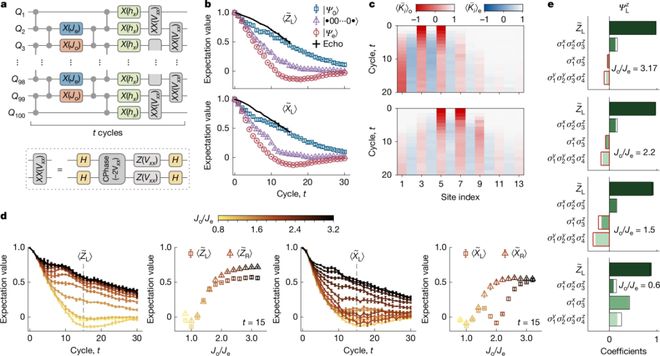

近日,王浩华团队和合作者基于自研的百比特“天目2号”超导量子芯片,实现了一种新型“热”拓扑边缘态。这种新型“热”拓扑边缘态的特点在于,在非无序的、存在热激发的有限温量子体系中,它依然能够展现出足够的稳定性。相关实验也证明:“预热化”机制可以有效抵御热激发扰动,故能形成更为稳健的长寿命拓扑边缘态。这种稳健的拓扑边缘态的好处在于,能够助力于保护脆弱的量子信息。研究中,该团队利用这一边缘态构建了两个逻辑量子比特,借此成功制备出了逻辑贝尔态,并发现其对于热激发有着较好的鲁棒性。而完成本次研究的基石——百比特“天目2号”超导量子芯片,其能够操控100个以上量子比特,并能支持高保真度的并行量子逻辑门操作,是未来探索新型量子信息理论与技术以及模拟新奇量子物态的可靠平台。

据了解,本次研究旨在解决量子系统的“热化”难题。具体来说:在凝聚态物理中有这样一种新奇物态,它的名字叫做对称性保护的拓扑边缘态。它一般出现在系统的边界,由于能够受到特定对称性的保护,因此可以有效抵抗满足对称性的噪声,故其在量子信息上具有一定的应用价值。但是,拓扑边缘态十分脆弱,一般仅仅存在于绝对零度的理想环境之中。面对真实世界的“热”环境,拓扑边缘态要想以坚实的姿态融入量子世界,就必须解决热化的难题。事实上,热化是一种常见现象。比如,给热咖啡加一些冰块,冰块很快就会化成水。而对于微观世界的热化来说,它指的是在一个多粒子的封闭系统中,当该系统处于初始状态的时候,它会携带一定的局域信息。当时间逐渐推移,这些初始信息会扩散到所有粒子之中,从而变得无法被辨别。热激发,则是热化的背后推手,它好比是进入量子系统中的一个热浪。当热浪散开的时候,就会波及到系统中的每一个粒子,同时还会和其发生互相作用,即使是位于系统边缘位置的粒子也会发生相互作用。而这种相互作用会让粒子状态发生改变,这样一来系统边缘态的初始状态也会消失不见。热浪扰动之下到底有没有存活的量子物态?领域内科学家一直在努力寻找答案。比如,此前人们在解决这一问题的主流思路是采用一种名为多体局域化的方法,即通过在系统中引入无序的这一方法,来增加热激发进行移动的难度,从而能够在原地束缚热激发,进而阻碍它和其他粒子发生相互作用。但是,这一手段必须依赖随机施加的势场,不仅实验实现成本较高,而且业内对于该方法的稳定性也没有达成共识。

为了解决这一问题,该团队提出了一种名为“涌现的对称性”的新策略。它和多体局域化方法的不同在于,后者是限制热激发的移动,而“涌现的对称性”则把重点转移到热激发与边缘态的相互作用之上。这种利用预热化机制来保护拓扑边缘态的方法,不需要引入无序,而是凭借系统内部涌现的对称性边缘态来提供保护,从而能够抑制边缘态与热激发发生相互作用。完成这一理论构想之后,该团队开展了一项量子模拟实验。详细来说,他们在“天目2号”超导量子芯片上构造出一条长链,这条长链拥有100个粒子。针对这些粒子之间的耦合强度,他们进行了二聚化设计。在芯片领域,所谓二聚化设计指的是,两个相同的反应性基团或吸附在表面的原子/分子相互结合,形成一个二聚体单元的过程。在这项实验中,涉及到大约270层的量子路线演化,期间该团队观察到了不受热激发影响的拓扑边缘化,这意味着预热化机制正式生效。他们还发现,哪怕长链中存在大量的热激发,长链两端的拓扑边缘态仍能维持和在“零温”基态下长短相似的寿命。既不需要无序,又对热扰动具备鲁棒性,这说明一种新型“热”拓扑边缘态正式诞生。

那么,为什么预热化系统对于热激发存在“免疫能力”?这背后的物理机制是:由于相互作用强度的二聚化的存在,使得系统涌现出了U(1)×U(1)对称性,奇数格点和偶数格点所对应的两条子链各自遵循粒子数守恒。粒子数守恒指的是在一个封闭系统中,某种特定类型的粒子总数不会随时间变化。在这种情况之下,热激发不能在两条子链之间进行传播。这时,当热激发移动到系统边缘的时候,它就只能原路返回,这样一来就会抑制和边缘态的相互作用。

基于此,该团队还建立了一种数字量子模拟方法。这意味着当人们在有限温度之下探索拓扑物质的时候,将能使用本次研究中的新型实验手段。据了解,拓扑边缘态在量子信息领域具有重要价值。而该团队还利用预热化的拓扑边缘态编码制备了逻辑贝尔态,这让构建在有限温度下抗噪声的量子存储迎来了新路径。

如前所述,“天目2号”百比特超导量子芯片由浙大自主研发,其背后研究人员主要来自王浩华团队。该芯片采用近邻可调耦合的架构,拥有较高的编程灵活度,同步单/双量子比特门保真度的中位数各自达到0.9995和0.995,位于全球领先水平。该团队之所以能够观察到稳健的拓扑边缘态,在很大程度上归功于这款芯片。对于前文提到的100个粒子的规模来说,假如链不够长就不可能发现本次现象。与此同时,还得保持足够高的操控精度,只有这样才能看到热激发的运动。而在未来,该团队计划继续提升该芯片的规模和性能,通过模拟尺度更广、物理内涵更丰富的科学问题,力争为打造量子算法提供基础平台。

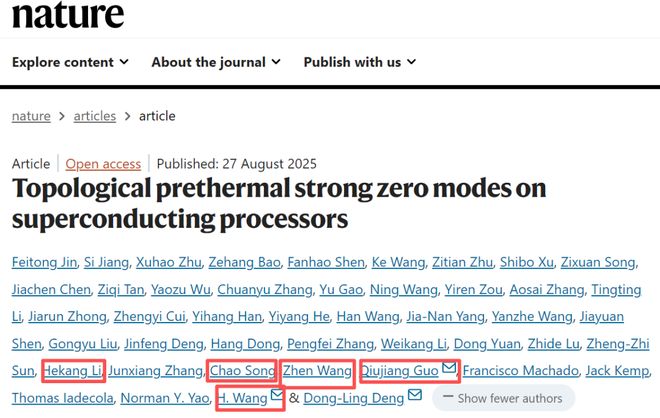

如前所述,本次研究由浙江大学教授王浩华团队牵头完成,杭州国际科创中心研究员郭秋江团队和清华大学长聘副教授邓东灵团队则是本次研究的另外两支主力团队。其中,邓东灵则主要从事量子计算与AI交叉领域的研究。

王浩华团队曾制备出十个和二十个超导比特纠缠态,并在浙大建立了超导量子芯片的全流程制备工艺。本次研究所使用芯片“天目2号”的前身“天目1号”正是由王浩华团队研发完成,与此同时该团队还曾研发了“莫干1号”超导量子芯片。谷歌“量子霸权”负责人、美国加州大学圣巴巴拉分校教授约翰·马蒂尼斯(JohnM.Martinis)曾评价“天目2号”称:“这是一次非常出色的实验。”

本次论文的共同第一作者为:金非童(浙江大学物理学院博士生)、蒋颸(清华大学交叉信息研究院博士生)、朱旭浩(浙江大学物理学院博士生)。媒体报道显示[1],王浩华是本次论文共同通讯作者之一郭秋江的导师。企业资料显示[2],郭秋江是杭州逻辑比特科技有限公司的法人兼CFO,王浩华是该公司的股东之一。本次论文的共同作者之一、浙江大学百人计划研究员王震是该公司的CEO,本次论文的共同作者之一、浙江大学博士后研究员李贺康是该公司的总经理,本次论文的共同作者之一、浙江大学百人计划研究员宋超则是该公司的量子软件科学顾问。

该公司成立于2022年,目前已经完成天使轮。BOSS直聘资料显示,其致力于以超低错误率的逻辑量子比特为基础,旨在构建规模化的实用型超导量子计算机,商业模式是出售以超导量子芯片为核心的量子计算硬件和服务。该公司称其是“目前国内唯一一家有能力生产100比特100微秒相干时间量子芯片的企业”,并对标于谷歌等企业[3]。其CEO王震在几天前表示:“逻辑比特科技致力于成为一家世界级的量子计算企业,完成从物理量子比特到逻辑量子比特的进阶跨越,以务实的方式加速量子计算时代的到来。”总的来说,这篇论文让这家量子芯片公司更多地浮出水面。未来,它将在全球量子芯片领域扮演怎样的角色,又将和AI进行怎样的结合?时间会给我们答案。

参考资料:

1.媒体报道:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1764920031156143491&wfr=spider&for=pc

2.企业资料:https://aiqicha.baidu.com/company_detail_87993958648526

3.某招聘平台信息:https://www.zhipin.com/gongsi/b5e605931a6927e41HZ53t-1Elc~.html

公司官网:https://logicalqubit.com/

相关论文:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09476-z

浙江大学官方报道:https://mp.weixin.qq.com/s/LPou2spew17GjsUt-SN0Qg

逻辑比特科技官方新闻:https://mp.weixin.qq.com/s/8ZzfhJYJIq_jJmpizPOdxg

王浩华个人主页:https://person.zju.edu.cn/0010051/917737.html#0

郭秋江个人主页:https://hic.zju.edu.cn/2022/0829/c65769a2611337/page.htm

邓东灵个人主页:https://iiis.tsinghua.edu.cn/rydw/qzjs/dengdongling.htm

宋超个人主页:https://person.zju.edu.cn/0020285

运营/排版:何晨龙