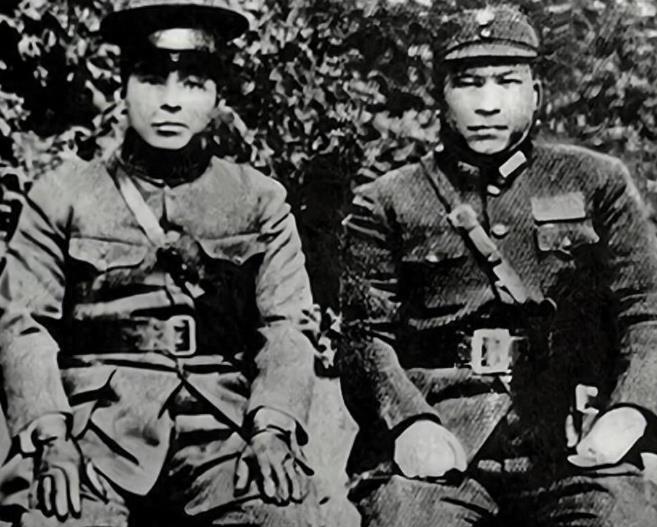

西安事变伤亡,或比大家想象的要多!蒋家多位子侄外甥为保蒋死亡 一说起西安事变,大家伙儿脑子里是不是立马浮现出几个关键词:张学良、杨虎城、逼蒋抗日、和平解决? 整个过程听起来就像一场文明的“兵谏”,张、杨两位将军把蒋介石“请”到了西安,大家坐下来谈了谈,最后一致决定,不打内战了,枪口一致对外,去打日本人。 这故事听着真提气,也真圆满。可历史的现场,真就这么文质彬彬,跟请客吃饭一样吗? 咱把镜头拉近,拉到1936年12月12号的凌晨,地点,陕西临潼华清池。 这里是蒋介石当时的行辕,风景不错,但空气里全是肃杀的味道。那一晚,没有和平的谈判,只有突然响起的枪声。 执行抓捕任务的是张学良的东北军。行动计划很周密,兵分两路。 一路直扑华清池,目标是蒋介石本人。 另一路开进西安城,负责控制城里的国民党军政大员,像陈诚、卫立煌这些人。 咱们重点说说华清池这边。 蒋介石的安保可不是吃素的。负责保卫的,是装备精良的侍卫队,差不多一个营的兵力。 这支队伍的核心成员,大多是蒋介石的浙江老乡,忠诚度极高,战斗力也强。你想想,一支这样的铁卫,面对突然袭击,会束手就擒吗? 答案当然是不会。 凌晨时分,东北军的士兵摸进了华清池。枪声一响,整个院子瞬间变成了战场。 蒋介石的卫兵们反应极快,依托着五间厅等建筑,拼死抵抗。 双方就在亭台楼阁、荷花池畔展开了激烈的枪战。 子弹在黑暗中乱飞,手榴弹的爆炸声此起彼伏。 这场战斗,打得一点都不轻松。 正是因为卫队的拼死抵抗,才给光着脚、只穿着睡衣的蒋介石争取到了宝贵的时间,让他能从后窗爬出去,躲进后山的石缝里。 代价是什么? 代价就是蒋介石的侍卫队,在这场短暂又惨烈的战斗中,几乎全部伤亡。 东北军这边,同样付出了几十人伤亡的代价。 鲜血,染红了华清池的冬晨。 这哪是什么“和平兵谏”,这分明是一场真刀真枪的战斗。 而在这些倒下的卫士中,有几个人的身份,格外特殊。 领头指挥抵抗的侍卫长,叫蒋孝先。 看这名字,是不是觉得和蒋介石有点关系?没错。 蒋孝先是蒋介石的堂侄,黄埔一期毕业生,绝对的嫡系心腹。 作为侍卫队的最高指挥官,在枪响之后,蒋孝先没有半点犹豫,立刻组织卫队反击。 他本人就在一线指挥,最终在交火中中弹身亡。 一个陆军少将,一个蒋家的亲侄子,就这么死在了自己人的枪口下。 还不止一位。 在阵亡的卫士名单里,还有一个名字叫蒋孝镇,同样是蒋介石的远房侄子,也是贴身侍卫之一。 他也在这场混战中,为保卫自己的长官,丢了性命。 除了蒋家的子侄,还有一位国民党高官的死,也说明了当时行动的强硬。 邵元冲,国民党中央宣传委员会主任委员,当时也在西安。 士兵们去西京招待所抓捕他的时候,邵元冲试图翻窗逃跑,结果被下面的士兵当场开枪击中,重伤不治。 一个中央委员级别的文官,就这么没了。 你看,一个少将堂侄,一个贴身侍侄,一个中央委员,再加上数十名忠心耿耿的卫士…… 这些生命的逝去,都发生在西安事变的第一天。 这笔血债,沉甸甸的。 那么问题来了,为什么这么多年,我们听到的西安事变版本里,这段激烈的战斗和惨重的伤亡,好像被按了静音键,很少有人提起呢? 这事儿其实也不难理解。 历史的大叙事,往往会磨平那些粗糙又带血的棱角。 西安事变最重大的历史意义,是结束了十年内战,促成了第二次国共合作,开启了全民族抗战的序幕。 这个结果,太重要了。 为了突出这个伟大的政治转折,事件发生之初的那些暴力和流血,就被有意无意地淡化了。 对于宣传“兵谏”正义性的一方来说,当然更愿意强调这是一次为了民族大义的爱国行动。 流血冲突说多了,好像就没那么“纯粹”了。 而对于国民党和蒋介石来说,这更是一段难堪的经历。 自己的行辕被攻破,卫队被全歼,自己狼狈逃上山,最后被“劫持”。 这样的过程,实在不光彩。 与其渲染卫队的忠勇和牺牲,不如把重点放在自己最终如何“感化”张、杨,和平脱险,更能体现领袖的“神威”。 于是,在各方都有意无意的叙事选择下,华清池的枪声渐渐微弱。 蒋孝先这些人的名字,也慢慢被历史的尘埃所掩盖。 大家记住的,是张学良的爱国热情,是周恩来的斡旋风采,是蒋介石的最终妥协。 但历史就是历史,它是由无数鲜活的细节和生命构成的。 我们今天重新审视这段往事,把这些被遗忘的伤亡翻出来,并不是要否定西安事变的伟大意义。 恰恰相反,这能让我们更真实地触摸到历史的温度和残酷。 任何一个重大的历史转折点,都不是轻轻松松完成的。 背后,都有着复杂的博弈,和实实在在的生命代价。 承认那些枪声,记住那些逝去的人,我们才能更完整地理解,从“剿共”到“抗日”,这一步迈出得有多么惊心动魄,多么不容易。 历史,从来都不是非黑即白的童话。