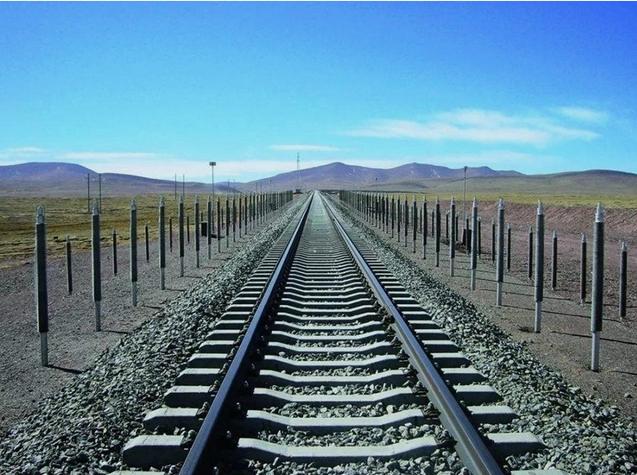

青藏铁路两侧的“铁棒”,一根造价20万左右,大约插了15000多根,就像禁卫军一样排列整齐,它有什么用?如果没有这些铁板火车就不能正常通行了吗? 要解答这个问题,首先得读懂青藏铁路所处的 “特殊战场”—— 冻土区。青藏铁路全长 1956 公里,其中约 550 公里位于多年冻土区,这些冻土就像 “会呼吸的地面”:夏季气温升高时,冻土表层融化,形成软塑状态的 “融沉层”,会导致铁轨下沉、变形;冬季气温骤降,冻土冻结膨胀,又会将铁轨顶起,造成轨道高低不平。这种 “融沉 - 冻胀” 的反复循环,是铁路建设的 “头号天敌”,一旦处理不当,轻则导致列车颠簸,重则引发脱轨事故。而那些 “天价铁棒”,正是工程师们为驯服冻土量身打造的 “秘密武器”,学名为 “热棒”。 热棒的核心原理,藏在它看似简单的结构里。从外观上看,热棒是一根密封的金属管,外层由高强度钢材制成,内部填充着氨、氟利昂等低沸点工质。管体下部约三分之二插入冻土中,称为 “蒸发段”;上部暴露在空气中,装有散热片,称为 “冷凝段”。当夏季冻土开始融化时,地下温度升高,蒸发段的工质吸收热量后迅速汽化,变成蒸汽向上流动;到达温度较低的冷凝段后,蒸汽遇冷液化,释放出热量,这些热量通过散热片被空气带走;液化后的工质则顺着管壁内部的吸液芯,靠重力流回蒸发段,完成一次 “吸热 - 散热” 循环。 这个看似简单的循环,却能实现 “主动降温” 的神奇效果。数据显示,一根热棒每天可将冻土中的热量带出约 50 千卡,相当于 100 瓦灯泡连续工作 5 小时释放的热量。通过成千上万根热棒的持续作用,能将冻土温度稳定控制在 - 5℃以下,有效抑制冻土融化,避免轨道融沉。而到了冬季,热棒的 “单向导热” 特性更显关键 —— 它能阻止地表的热量向下传递,同时让冻土中的冷量得以保留,进一步巩固冻土的稳定性,防止冬季冻胀对轨道造成破坏。 或许有人会问:除了热棒,就没有其他办法解决冻土问题吗?事实上,工程师们在建设青藏铁路时,确实尝试过多种方案。比如在铁轨下方铺设 “碎石护坡”,利用碎石之间的缝隙通风散热;或是修建 “桥梁式路基”,让冻土不直接接触铁轨。但这些方案要么降温效果有限,要么建设成本更高、施工难度更大。以碎石护坡为例,它仅能降低地表以下 1 米内的冻土温度,对于深层冻土的稳定作用甚微;而桥梁式路基每公里造价超亿元,远高于热棒与普通路基的组合方案。 更关键的是,热棒具备 “全天候自动工作” 的优势。它无需外接电源,完全依靠冻土与空气的温差驱动,只要存在温度差,就能持续运行,维护成本极低。在青藏铁路运营的 20 多年里,热棒区域的冻土稳定性始终保持在 98% 以上,轨道变形量控制在毫米级,远低于国家铁路安全标准。对比同期建设的其他冻土区铁路,那些未大规模使用热棒的路段,年均轨道维护次数是青藏铁路的 3-5 倍,事故风险也显著更高。 曾有工程师做过模拟测试:若移除青藏铁路冻土区的热棒,在夏季高温天气下,仅需 3 天,冻土表层融化深度就会达到 0.8 米,轨道下沉量可能超过 10 厘米,远超列车安全通行的允许范围。届时,列车必须减速至 20 公里 / 小时以下,甚至被迫停运。而在冬季,没有热棒的保温作用,冻土冻结膨胀可能导致轨道凸起 5-8 厘米,形成 “波浪形轨道”,同样会危及行车安全。由此可见,这些 “天价铁棒” 并非可有可无的装饰,而是保障青藏铁路全天候安全运行的 “生命线”。 除了稳定冻土,热棒还在保护青藏脆弱的生态环境中发挥着重要作用。与传统的 “换填冻土” 方案相比,热棒无需大规模开挖地面,能最大限度减少对草原植被和野生动物栖息地的破坏。在可可西里自然保护区段,热棒与铁路护栏、动物通道配合,形成了一套完整的生态保护体系,既保障了列车通行,又为藏羚羊、藏野驴等珍稀动物保留了迁徙通道。数据显示,青藏铁路运营以来,该区域的野生动物种群数量不仅没有减少,反而实现了 15% 的增长,成为工程建设与生态保护和谐共生的典范。 如今,当我们乘坐列车穿越青藏铁路,看着窗外整齐排列的热棒,或许能更深刻地理解 “基建狂魔” 背后的智慧与担当。这些造价高昂的 “铁棒”,不仅是驯服冻土的工程奇迹,更是人类尊重自然、利用自然的生动写照。 它们用 20 年的稳定运行证明:在极端环境下,只有用科学的方法敬畏自然规律,才能建成真正经得起时间考验的超级工程。而青藏铁路的热棒技术,也早已成为全球冻土区工程建设的标杆,被推广应用到俄罗斯、加拿大等国的极地铁路项目中,向世界展现了中国基建的技术实力。

评论列表