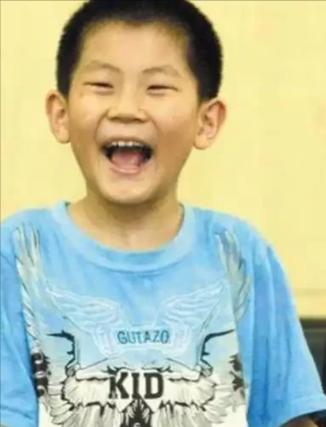

“国家的一大损失!”山东有一神童,短短的2天便念完小学,10岁那年参加高考,考出了566的高分,但他却只读了1年大学,就嫌弃太简单回家了,如此的奇人令人好奇之余,又感到十分质疑,究竟是觉得大学太简单,还是被打回原形了! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2010年的夏天,山东泰安的一个高考考场外站着一个身高还不到一米五的孩子,他拿着准考证排队入场。 周围的考生都是十七八岁的青年,唯独他显得稚气未脱,这一幕很快传遍全国,大家都在惊叹,这么小的孩子居然要参加高考,他的名字叫苏刘溢,后来被媒体贴上了“神童”的标签。 这个孩子的早慧几乎让人难以想象,他一岁多的时候就能说完整的话,还能把父母讲过的故事背下来,两岁多识字认数,五岁时已经读完了小学六年的课本。 父母带他去小学,想让他从高年级插班,结果学校试读仅两天,他就把小学剩下的课程学完,老师们坦言已经教不了他。 于是他的学习轨迹就像按下了快进键,先进入初中,一年时间掌握完所有课程,接着又进入高中,短短几年,他几乎跳过了别人十年才能走完的阶段。 速度不仅体现在课本知识上,他还对计算机产生了兴趣,不到十岁,他已经能自学C语言和Java,修电脑对他来说轻而易举。 等到2009年高考来临,他决定试一试,当时的他对备考并没有投入大量时间,反而常常沉浸在写代码的世界里,最终成绩公布,他考出了566分。 这一成绩放在当年的山东高考,不到一本线,但对一个十岁的孩子来说已经足够惊人,南方科技大学为了吸引人才,向他抛出了橄榄枝,破格录取了他。 进入大学后,学校给予了大量照顾,特批母亲陪读,安排单独的公寓,校方高层也频频关心,但这些好意并没有真正解决问题,他在课堂上常常无所适从,不是打瞌睡就是在教室里走动。 面对比自己大七八岁的同学,他难以融入,学业上,他觉得课程太简单,不如自己回家看书,生活上他和同龄人的心理差距过大,无法独立处理大学环境的种种琐事,最后他选择休学,离开了南方科技大学。 很多人把这次休学解读为“神童被打回原形”,也有人说是因为大学太简单,但事实远没有这么简单,休学回家后,他并没有荒废,而是继续自学,把大学的课程全部学完,最终拿到了本科毕业证。 他也并没有停下学习的脚步,而是逐渐淡出了媒体视野,专注于计算机方向,如今,他在科研机构工作,依然在计算机领域发挥着自己的长处。 回顾整个过程,会发现“国家的一大损失”这种说法其实带着一种情绪化的投射,的确,像他这样天赋异禀的孩子,如果有更合适的教育环境,或许能在学术舞台上走得更远。 但问题不在于他不够努力,也不在于知识学不动,而在于环境和个体之间的错位,一个十岁的孩子,在心智和社交方面都还停留在少年阶段,却被推到成年人才能适应的场域里,难免感到格格不入。 他的故事也让人反思,教育究竟该如何看待“神童”,如果只是一味追求速度,很容易在学业之外留下空白,学会学习是一方面,学会生活、学会和同伴相处同样重要。 苏刘溢的成长经历就是一个典型案例,他在学术上领先同龄人,但在心理和社交层面却没有同步发展,当这种不均衡被放大,就容易让人觉得他“掉队”了。 但如果换个角度看,他如今在科研岗位安稳发展,保持着对计算机的热爱,并不是一件坏事,也许他没有成为世人期待中的天才科学家,但至少他找到了属于自己的位置。 所谓的“损失”,或许不是人才的流失,而是社会缺少了一套能够真正匹配特殊个体的教育机制,如果当初有一种既能满足他学业进度,又能保护他心理成长的路径,也许结果会不一样。 所以,这个故事的核心并不是一个孩子的起落,而是我们如何理解教育,天赋是上天给的牌,怎么打是个人的选择。 对苏刘溢来说,他的人生轨迹证明了:教育的目的,不只是培养分数领先的人,更是让人能够自在成长,神童也好,普通孩子也罢,最终能否幸福,不取决于光环的长短,而在于能否走上适合自己的路。 信源:百度百科——苏刘溢

![真的破防了高三生家里没空调[哭哭]](http://image.uczzd.cn/1877725364973020239.jpg?id=0)

境·界

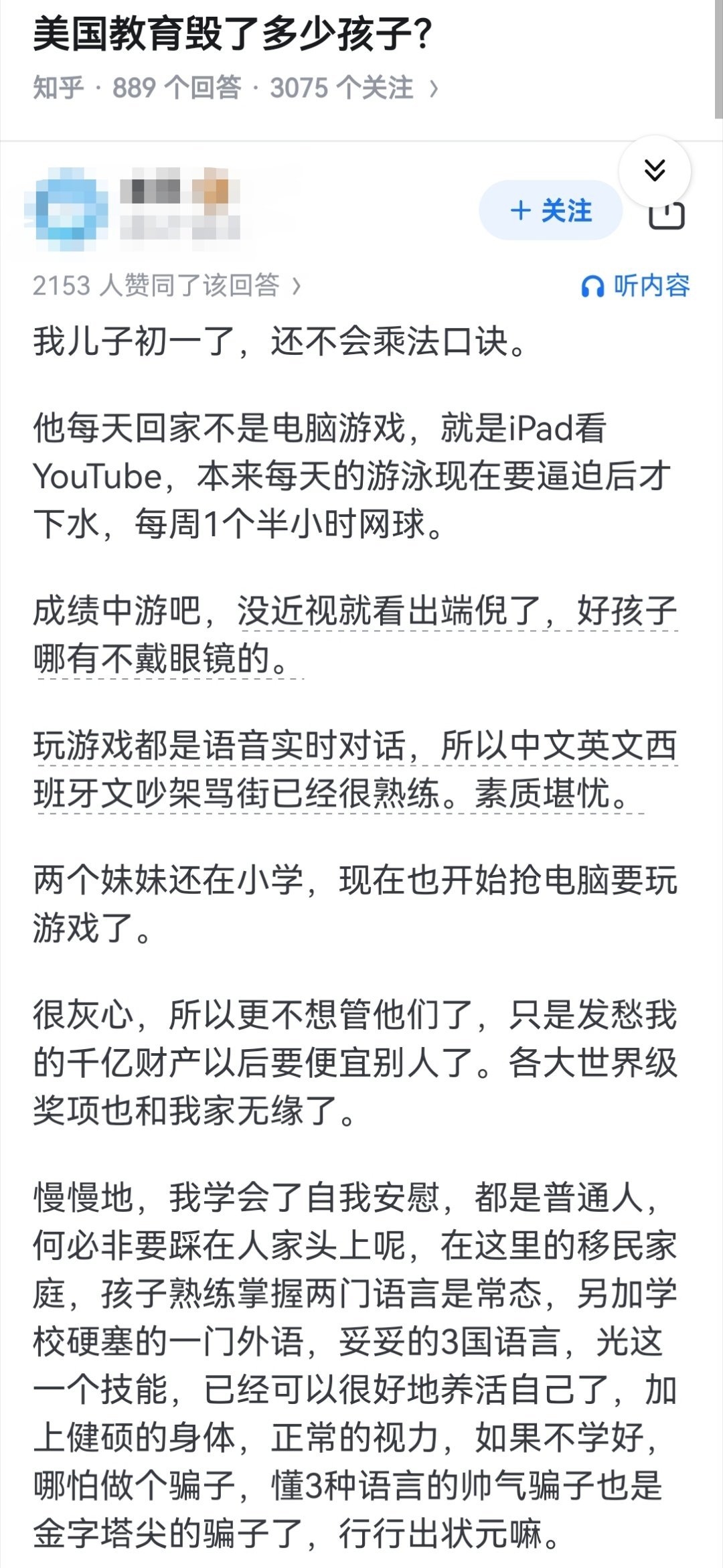

说实话566分真不厉害,应该再打磨打磨以便上最好的大学