川观新闻记者史晓露文/图

你被共享充电宝“背刺”过吗?

近年来,关于共享充电宝“充电慢、收费贵、归还难”的投诉居高不下。近日,北京市消费者协会推出《北京共享充电宝行业自律公约》,提出九项措施规范共享充电宝行业发展。

这一举措引发热议。为何共享充电宝会让消费者怨声载道?如何整治行业乱象?川观新闻记者近日进行了调查。

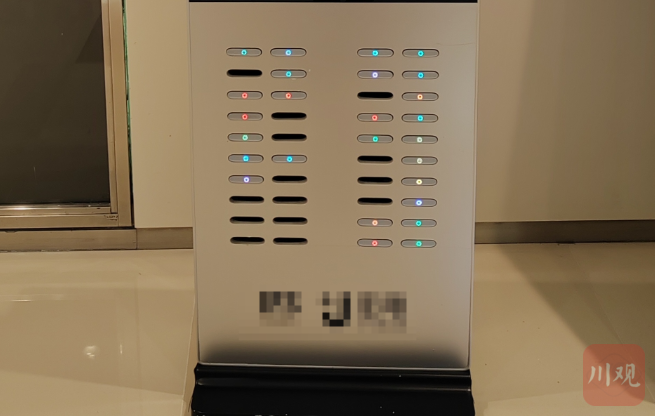

成都地铁站的共享充电宝

充电宝收费涨至3元—4元/小时

用户体验不升反降

8月28日,成都市民李丽娟在成都西站地铁站的柜机上,扫码租借了一个共享充电宝,充电60多分钟,手机电量仍只有20%,然而收费高达8元。

这并不是个例。近年来,共享充电宝被消费者频频吐槽。

“充了半小时,手机电量还是只有1%,堪比龟速。”

“在某景区借了一个共享充电宝,充了1小时15分钟,被扣了20元。”

“在成都某火车站借了一个共享充电宝,到达目的地才发现没有这个品牌的充电柜,还不了,也找不到客户处理,最后被扣了99元。”

川观新闻记者在新浪旗下的消费者服务平台“黑猫投诉”上搜索“共享充电宝”关键词,截至8月28日,相关投诉量达29640条,问题主要集中在充电效率低、恶意扣费、找不到归还点、客服“隐身”、维权无门等问题。

记者走访成都多个商场、街边商户、地铁站等公共场所发现,目前各品牌的共享充电宝收费普遍在3元—4元/小时,早已告别了1元/小时的低价时代。有代理商表示,在一些人流量大的娱乐场所,比如酒吧、网吧、KTV等,部分共享充电宝收费甚至高达10元/小时。

某品牌共享充电宝显示的计费规则

虽然价格涨了,但用户体验不升反降,市面上多数产品存在“功率低、电池老化、虚标容量”等问题。川观新闻记者查看了多个品牌的共享充电宝标识,输出功率普遍在10~15瓦,而当前手机主流快充已在66瓦以上。部分品牌还存在电池容量虚标现象,标称“可充一次”,实际连半部手机都充不满。一些号称“快充”的品牌,实际充电速度并不快。

某品牌共享充电宝,号称“超级快充”,但输出功率只有15瓦

日益下降的使用体验,正在“劝退”用户。不少消费者感叹,“多用几次共享充电宝,不如自己买个新的。”

盈利模式单一、技术投入不足、直营转代理

多重因素引发行业乱象

共享充电宝于2015年进入公众视野,在2017年迎来爆发式增长,发展初期因便捷、低价的特点,很快赢得消费者欢迎,成为继共享单车后的又一大共享经济形态。

然而,近两年来,共享充电宝逐渐背离“共享经济”的初衷,成为价格“刺客”。这些乱象主要与企业盈利模式单一、技术投入不足、直营转代理等多种因素有关。

“共享充电宝的诸多痛点,根源在于其商业模式的内在缺陷。”西华大学经济学院副教授熊于宁分析,共享充电宝的价值高度依赖于线下点位,利润被高昂的渠道成本(入场费和分成)侵蚀,只能通过抑制用户体验(慢充)和提高用户收费(涨价)来维持生存。

川观新闻记者调查发现,目前共享充电宝企业的主要利润来自租借费用,广告与数据变现能力薄弱。

“客观上,企业由于3C认证、合规成本、运营成本等压力,缺乏技术升级动力;主观上,共享充电宝运营商有意通过‘延长单次使用时长’的策略来提升收益。”熊于宁表示,企业初期靠低价抢占市场,培育用户习惯,经过几轮行业洗牌后头部企业掌握定价权,涨价是最直接、最快速的增收手段。

价格乱象还与共享充电宝逐步转为代理模式有关。为降低直营成本,近年来头部企业纷纷转向代理模式,定价自主权下放给了代理商和合作商户。

成都某商场的共享充电宝

“代理商、商户都可以定价,涨价也是为了维持利润。”美团充电宝的一名代理商告诉记者,代理模式下,设备费、运维成本、人工成本都需要代理商承担,“1台柜机要1000元,100台就是10万元,后期维护也很繁琐,关店的,断电的,缺宝的,各种问题都要及时处理。”

代理商还需与商户分成。为争夺商圈、酒吧、车站等优质点位,代理商向入驻商家支付的分成比例从早期的50%逐步攀升至70%—80%,部分娱乐场所甚至高达90%。

为维持利润,不少代理商只能靠涨价、削减设备和运维投入来转嫁成本压力,从而陷入“涨价—体验下降—用户流失”的恶性循环。

“前几年行情最好的时候,一台柜机的月流水(收入)可以做到2000多元,现在只有300元左右。”上述代理商告诉川观新闻记者。

商户也感受明显。“我们是最早一批安装共享充电宝的商户,设备由运营商免费提供,我们只负责提供电源,利润按三七分,我们拿七成。”成都市锦江区红星路二段的一家绵阳米粉店老板叶路告诉川观新闻记者,七八年前虽然定价低,但使用的人多、使用频率也高,单设备月均收入能达到1000元,但现在每个月收益只有几十元。

头部企业的日子也不好过。2021年4月,头部企业怪兽充电在美国纳斯达克上市,成为国内共享充电宝第一股。然而,近年来该公司业绩下滑,股价较发行价下跌约85%,今年初宣布将私有化退市。

自律规范+技术标准+执法协同

推动行业健康发展

为规范行业乱象,近年来,深圳、北京等地先后出台措施,从计费透明、归还保障、投诉响应等方面提出要求,推动行业自律。

2024年3月,深圳市消委会发布全国首个共享充电宝行业自律公约,最大亮点是对计价时间进行了统一与细化。充电免费时长统一为5分钟,避免租借后发现设备有问题却无法及时归还的情况;缩短计价时间单位,约定计价时间单位不超过半小时,有效保障短时间充电需求。

今年8月,北京市消费者协会也推出共享充电宝行业自律公约,提出9项核心措施。比如,满5分钟才能收费,机柜全满无法归还可停止计费。

这些做法值得四川借鉴。“为进一步规范市场,四川可通过‘自律规范+技术标准+执法协同’三轨并行,并积极推动全国性强制立法,系统性解决共享充电宝行业乱象。”四川志存律师事务所律师李苗建议,四川可借鉴北京的做法,由省消协或市场监管部门牵头制定地方性自律规范,构建技术标准与安全监管体系,建立全链条监管与执法机制,引入信用惩戒与退出机制,对多次违规平台、代理商、商户纳入失信名单。

国家层面也在加紧制定共享充电宝行业标准。今年7月,工信部发布了2025年第三批行业标准制修订计划,其中包含《便携式共享移动电源技术规范》和《便携式共享移动电源用机柜技术规范》两项行业标准。行业普遍认为,这意味着共享充电宝行业将迎来更严格的规范。

企业也需要积极转型。目前,美团、咻电等部分品牌已在进行设备技术升级。“我们正在大规模推广快充,输出功率可达22.5瓦。”四川咻电科技有限公司销售人员陈伟杰说,公司力图打破传统的单一租赁盈利模式,把设备屏幕作为流量入口,增加广告收入。

熊于宁指出,共享经济在经历了初期的“烧钱圈地”与“野蛮生长”之后,如今亟需构建新发展模式——一种既能实现可持续盈利,又能赢得用户信任的健康模式。要实现“企业盈利”与“用户权益”之间的平衡,需要从理念重塑、模式创新、运营优化和监管协同等多个维度进行系统性重构。企业应真正意识到,用户权益并非经营成本,而是最宝贵的资产。只有通过优化计价方式、提升服务质量,才能切实改善用户体验、建立用户信任,进而降低获客成本、形成更稳定的收入来源,最终实现长期、健康的良性盈利。