西方航空发动机绝密技术,被一初中学历小伙攻克,国家重奖800万! 西方把这项技术当作传家宝一样守着,几十年不让中国碰一下,就怕咱们追上。 发动机叶片要在每分钟上万转、几千度高温里转,表面稍微有点坑洼,飞机飞着飞着就可能“散架”,而加工叶片的“秘密武器”,是金刚石滚轮,用金刚石颗粒镶在金属上的工具,精度直接决定发动机能不能用。 西方国家为了卡中国脖子,有多狠?上世纪90年代,中国想买一个金刚石滚轮,得花30万美元,还得签“霸王合同”:滚轮坏了不能自己修,必须寄回原厂,修一次等3个月。 更气人的是,中国连去人家工厂参观的资格都没有,西方企业直接挂“禁止中国人进入”的牌子,连技术参数都列为绝密,比保护核武器还严。 2002年,沈阳黎明厂接到紧急任务:给新型发动机造金刚石滚轮,结果关键时刻,厂里唯一会这技术的老师傅突发脑溢血住院,整个项目直接“停摆”。 车间主任急得直转圈,这时候洪家光站了出来,那时候他还只是个刚工作3年、初中学历的普通车工。 洪家光要接这活儿的消息,在车间里炸了锅,老师傅们私下嘀咕“这活儿老工人都得学两三年,他一个技校生能行吗?”但他们不知道,这个农村小伙为了这一天,已经偷偷准备了4年。 1998年,洪家光从沈阳黎明技工学校毕业进厂,那时的车间破得像“废品站”:机床是上世纪60年代的老古董,精度差得离谱,加工出来的零件误差能到0.1毫米。 但洪家光像块“狗皮膏药”,白天黏着老师傅学操作,晚上抱着技术书啃到凌晨,为了练手感,他每天下班后多干2小时,手指被砂轮磨出血泡,就缠上胶布继续干。 接下任务后,洪家光遇到的第一个坎是设备,厂里唯一能用的机床是台“老掉牙”,精度连0.003毫米都达不到,他像“医生修病人”一样,给机床“动手术”:调整参数、加固结构、换磨损零件……上百次试验后,机床终于能“稳”住了。 但真正的硬仗才刚开始,金刚石滚轮的硬度是普通钢材的10倍,稍微用力不均就会变形,前3天,洪家光做了12个零件,全报废。 他蹲在机床旁,把报废零件摆成一排,用卡尺一个一个量误差,凌晨3点才找到问题:砂轮角度没调对。 接下来的7天,洪家光吃睡都在车间,饿了就啃从家带的葱花饼,困了就铺外套在机床旁眯一会儿。 第十天清晨,当最后一个零件的测量值定格在0.0028毫米时,车间内一片沸腾。这一精度不仅符合要求,更超越了西方标准,彰显出卓越的工艺水准与非凡实力! 这项突破有多牛?生产效率直接翻3倍,以前造一个零件要2小时,现在40分钟搞定;光这一项技术,就为国家省了8500万采购费。 更关键的是,中国从此不用看西方脸色,新型发动机的研制进度全速推进,2017年,洪家光因为这项技术拿了国家科技进步二等奖,站在人民大会堂领奖台上,他胸前的奖章在灯光下闪得晃眼。 洪家光的故事传到国外后,美国企业立马抛出“糖衣炮弹”:年薪1000万美元、送绿卡、配豪宅,邀请他去美国工作。 这个数字什么概念?当时北京房价才3万一平,1000万美元够买20多套三居室,但洪家光连犹豫都没犹豫,直接拒绝“我的技术是为中国航空学的,要用来造中国的飞机。” 他的手比刚工作时还糙,布满老茧和伤口;他的工作服口袋里,永远装着量具和笔记本,遇到技术难题就记下来,晚上回家研究。 在他的带动下,车间里掀起“创新潮”:有人改进工装夹具,有人优化工艺流程,有人攻克新的技术难题……这个曾经被西方看不起的“老旧车间”,如今成了中国航空发动机技术的“创新基地”。 他们没上过名校,但有股“死磕”的劲儿,他们没留过学,但有“让中国技术领先”的野心,这种精神,比任何学历都值钱。 更让我佩服的是洪家光的“不贪”,800万奖金,他没买豪车豪宅,而是买了新机床继续干;1000万美元年薪,他没动心,而是选择留在祖国,这种“把钱看轻、把技术看重”的格局,才是中国工匠最硬的底气。 现在有些年轻人,刚工作就想着跳槽、涨工资,跟洪家光一比,差得可不是一星半点。 如今中国的航空发动机技术已经从“跟跑”变成“并跑”,甚至在某些领域“领跑”,这背后,是无数个“洪家光”在默默奉献,他们用行动证明:学历是张纸,本事才是硬饭碗;名校能给人光环,但拼劲才能让人发光。 最后想说,洪家光的故事不是终点,而是起点,在这个“内卷”严重的时代,我们更需要这种“不服输、肯钻研”的劲头。 不管你是985毕业还是技校出身,只要脚踏实地、精益求精,都能在自己的岗位上闯出一片天,毕竟中国制造的未来,就藏在每一个普通人的手里,比如你,比如我,比如正在看这篇文章的你。

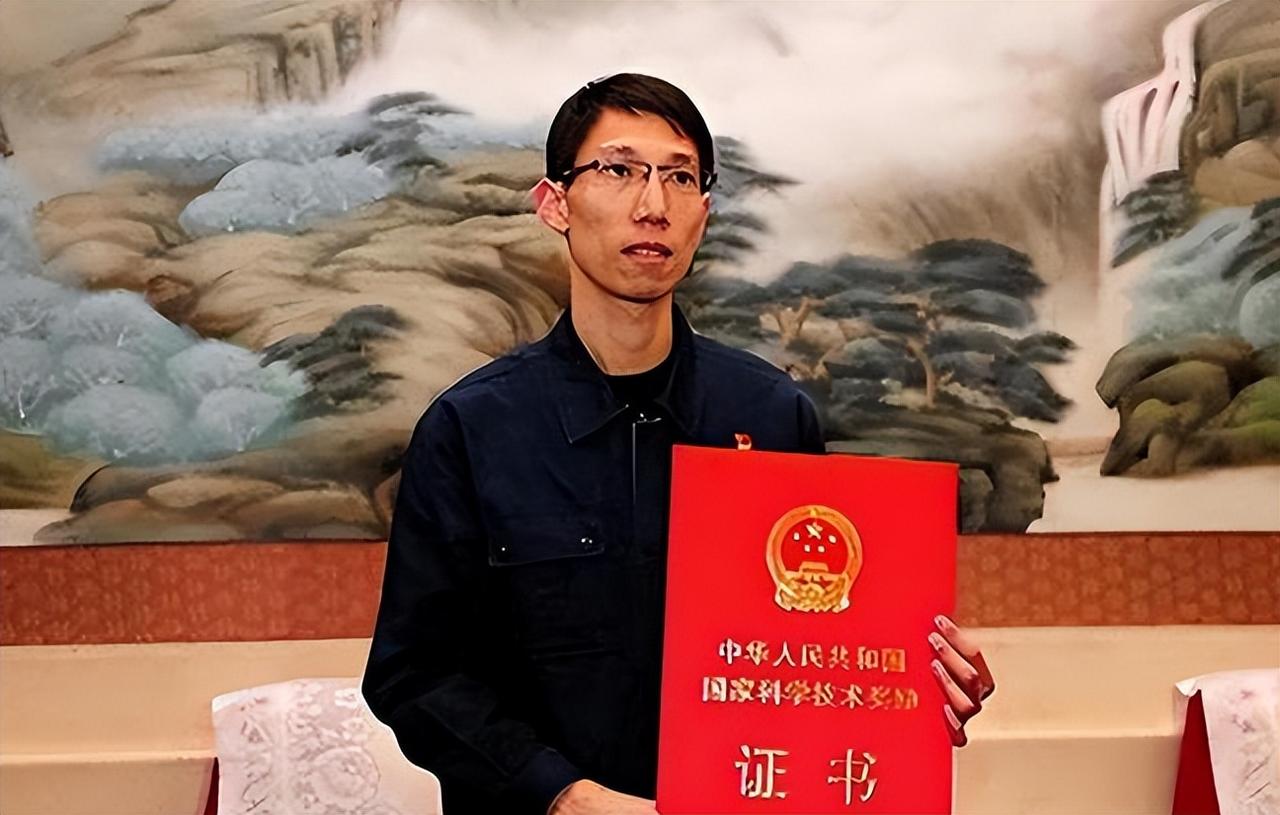

![你做了很多,但只要有一件事没做好,别人就不和你亲了[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/6925363812916159730.jpg?id=0)