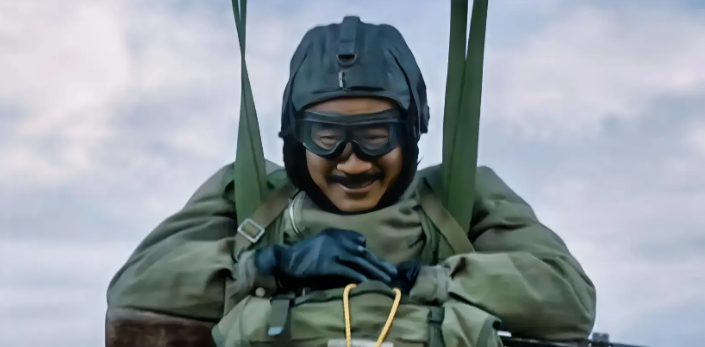

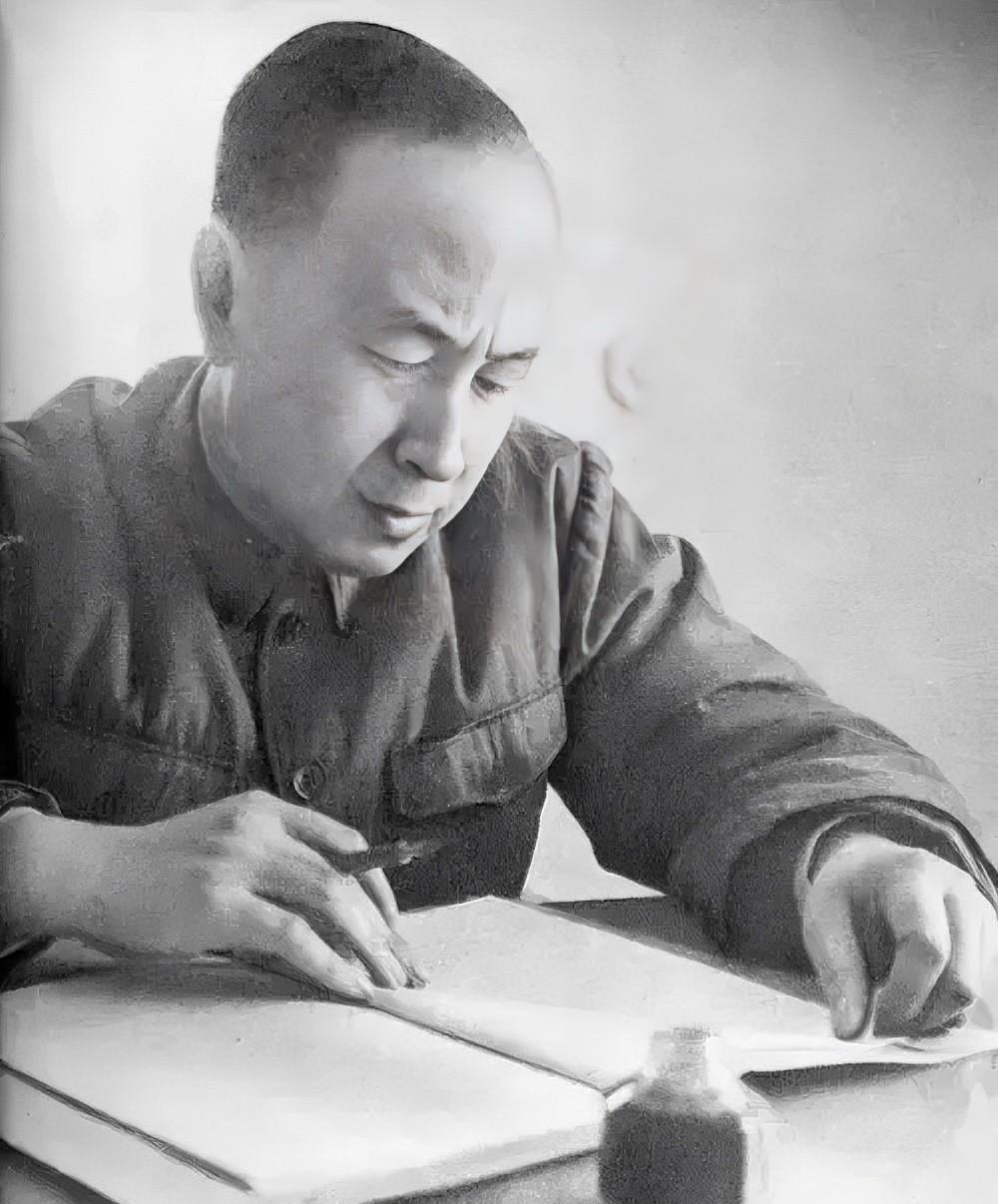

2003年,航天英雄杨利伟乘坐神舟五号遨游寰宇。消息传来时,钱老开口第一句话竟是:"王永志同志,还在岗位上吗?"当工作人员连忙回应:"在的在的,他始终坚守在指挥中心"时,钱老这才欣慰地颔首致意。 【消息源自:《中国航天报》2023年12月刊《从东风导弹到神舟飞船——王永志与中国航天六十载》专题报道,以及央视纪录片《国家记忆》2024年1月播出的《航天追梦人》系列】 1964年6月的戈壁滩上,三十出头的王永志正盯着温度计发愁。发射架上的"东风二号"导弹像个闹脾气的孩子——高温让推进剂一个劲儿膨胀,燃料箱怎么都灌不满。"再这么下去,这枚导弹连靶场边缘都够不着。"他搓着满是老茧的手心嘟囔。 "小王,你又在打什么歪主意?"老组长看见他对着计算纸写写画画。王永志突然把铅笔往桌上一拍:"咱们泄掉600公斤燃料!""你疯啦?"周围几个工程师差点跳起来,"本来就不够射程还泄燃料?"但钱学森听完他的计算过程后,只是轻轻点头:"让数据说话。" 发射当天,卸掉部分燃料的导弹划出完美弧线。控制室里,钱学森拍了拍年轻技术员的肩膀:"永志啊,搞航天就得像你这样,学会倒着看问题。"这句话像颗种子,在王永志心里埋了二十六年。 1990年春天,美国"挑战者号"爆炸的浓烟还没散尽,国际卫星发射市场突然空出大片席位。北京西郊的会议室里,烟雾缭绕得像发射场。"美国人造火箭要四年,我们只有十八个月。"王永志把茶杯往桌上一墩,"但长二捆必须抢下这块蛋糕。"有老专家直摇头:"你这是要拿火柴棍撬地球!" 那些日子,航天大院凌晨三点还亮着灯。王永志带着年轻人用算盘和计算尺,硬是把火箭运载能力从2.5吨提到9.2吨。当"长二捆"首飞成功时,美国客户盯着监测屏喃喃自语:"中国人是不是把时钟调快了?" 2003年神舟五号发射前夜,杨利伟在模拟舱里突然问:"王总,要是明天出意外..."正在检查数据的王永志头也不抬:"所有风险我们设计师都先试过了。你看——"他撩起裤腿,小腿上还留着拟人装置测试时的疤痕。10月15日9时整,当大屏幕显示飞船准确入轨,控制中心爆发欢呼,只有王永志盯着监控数据直到确认第三组太阳能帆板展开,才让眼泪掉进茶杯里。 2024年初春,病床上的老人还在修改月球基地方案。护士劝他休息,他却盯着窗外说:"我得看着长征五号把嫦娥六号送出去。"3月11日清晨,最后一缕阳光掠过他床头那枚"共和国勋章"时,酒泉发射场正进行新一代载人火箭测试。指挥员们的耳机里,似乎又响起那个带着东北口音的声音:"别总跟着别人脚印走,咱们自己蹚条新路。"