这个夏天,这块石头,这场争鸣……

——“昆仑石刻”学术争鸣阶段性回眸

青海玛多扎陵湖畔,一块小小的石头,今夏竟掀起了一场学术“巨澜”!

6月8日,《光明日报》11版刊发中国社会科学院考古研究所研究员仝涛文章《青海黄河源发现秦始皇遣使“采药昆仑”石刻:实证古代“昆仑”的地理位置》。文章一刊出,有关石刻的真伪、年代、释文等问题,引发了多个领域专家的争鸣,专业媒体纷纷跟进报道,网络自媒体也纷纷加入战阵,盛况空前。

图为“昆仑石刻”学术争鸣专版部分版面图、石刻所在崖面。资料图片

众口嚣嚣,6月30日,光明日报因势利导,开设了“昆仑石刻”学术争鸣专版,为相关讨论提供平台,提出:只要言之成理,持之有故,哪怕观点迥异,均十分欢迎。

截至8月24日,已刊出20个整版,发表文章52篇,论述已达15万字。有学者评价:这是继1965年“兰亭论辩”之后,又一次激起全社会关注的学术争鸣,堪称“现象级文化事件”。

学术求真之路,从不是孤鸣独响,而是在碰撞交锋中,互相浚发、互相激荡。思想,在金石相击间闪耀星火!真理,在千层浪涌中愈辩愈明!

既提倡畅所欲言,也需营造规范、健康氛围

仝涛一文提及的“昆仑石刻”,涉及重大历史事件、且年代久远。“此文一出,顿时像一颗惊雷,在文博界、考古界、历史界等文化领域,炸起了滔天巨浪。历史领域研究的众多知名学者,无论细分如何,纷纷在朋友圈转发此文。”6月8日仝涛文章刊发当晚,自媒体“地球知识局”如是评价文章引起的巨大反响。

一时间,各方观点甚嚣尘上。光明日报编委会敏锐意识到这篇文章在历史学、考古学、文献学、地理学、植物学及新闻学诸方面的学术价值。遂立即指示编辑部门及有关记者密切关注考古进展、并实时跟踪各界讨论情况。

互联网时代,人人都是“观察员”,人人都有“麦克风”。根据披露的“昆仑石刻”高清图,仁者见仁智者见智:有学者认为石刻年代或为“卅七”而非仝涛说的“廿六”;有文字学者认为石刻虽有秦风但更显汉意;有地质学家观察风化程度,认为石刻更像近代人所为……各类解读文章、视频纷至沓来,10万+、100万+,热度持续攀升。

“石刻之争之所以成为现象级事件,在于它创造了历史阐释的公共场域,当千万普通人以考古眼光审视历史时,学术传播和讨论的状态,与以往相比有了巨大改变。”参与讨论的“簠斎後生”公号主编、潍坊学院副教授杨德永这样认为。

众声喧哗,不免产生一些杂音。由于网络辩论缺乏学术规范,争鸣中也出现了一些偏离学术探讨、个人互相攻讦现象。引导学术讨论进入健康轨道,势在必行。光明日报编委会密切关注争鸣动态,认为公开、平等、健康的发表机制在当下学术生态建设中具有重要意义,决定展开学术争鸣。

6月30日,光明日报正式推出“昆仑石刻”学术争鸣专版,4篇文章观点鲜明、持论各异,引发巨大反响,被学者称为本次学术争鸣的“正式呈现”。

由此,波澜激荡,围绕“昆仑石刻”展开的学术争鸣,进入一个规范、健康新阶段。

公心为要、公道为本、公正为基

“谨向贵栏目投寄小文。是否可用,盼告知……王子今打扰。”学术争鸣专版开设的第3天,为这次争鸣专设的公共邮箱收到著名秦汉史专家王子今来稿,文章提供了与石刻相关的重要清代文献信息。编辑部马上予以刊发。

“开展健康的学术争鸣,须以公心为要、公道为本、公正为基。对于争鸣各方,我们不以身份论短长,不唯年资论高低。”编委会主要领导一再重申这样的争鸣原则。

群贤辐辏,百家争鸣。公共邮箱每天都收到大批投稿,作者中既有知名学者,也有探险家、民间学者、金石书法爱好者等。争鸣,引起了海外学界的关注,日本学者鹤间和幸主动联系投稿,介绍了近几十年间,日本学界和民间对秦始皇相关史实的持续关注和浓厚兴趣。

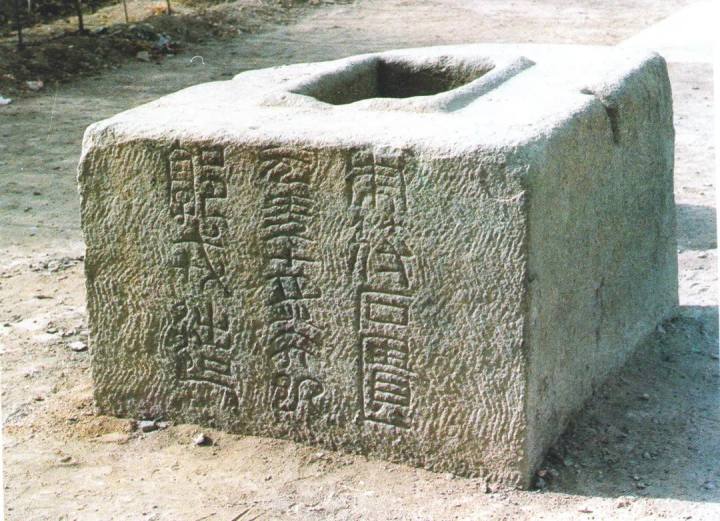

新莽虎符石匮

“学术乃天下公器!”多位专家表示,在严肃严谨的权威学术平台撰文发表,令学术争鸣更加规范、理性,将为当代学术史留下一份珍贵的文献史料。

报网端微号联动,光明日报为本次学术争鸣提供全媒体传播渠道。每期学术争鸣专版,均在《光明日报》头版醒目位置刊发导读,提炼重点;微信、微博同步进行新媒体转载;客户端开设“昆仑石刻”专题,实时更新、集纳系列争鸣文章。

文明以健,辉光日新,真理愈辩愈明

为进一步涵养清朗的学术争鸣氛围,光明日报组织报社精干力量撰写了一批本报评论员文章。请看这些标题:

《于争鸣中见灼识》

《于诤竞中求真知》

《于论辩中启新思》

《于切磋中激共进》

《于论衡中达至理》

《于辩议中获智识》

《于砥砺中开新境》

《于揅榷中正学风》

《于攻瑕中促和鸣》

《于研酌中辟生面》

…………

这些评论员文章,以鲜明的观点、严密的阐述、清雅的文风,阐释学术争鸣应该遵循的原则及重大意义。文章刊发后,好评如潮,报刊网站争相转发,有力促动了这场学术争鸣。

团结服务知识分子,提倡学术争鸣,是光明日报的优良传统。1965年的“兰亭论辩”,前后共有数十位学者撰文发表意见,名盛一时。毛泽东主席表态:“笔墨官司,有比无好。”

今年距“兰亭论辩”恰好一甲子,可谓历史的巧合!陕西师范大学副教授胡耀飞给编辑部来信说:“近日,贵报发起的昆仑石刻讨论,非常好地继承了几十年前贵报的讨论传统,让人敬佩!”

真金不畏火炼,真理不惧辩难。光明日报收到了众多学人、媒体同行及读者的热忱支持与真诚鼓励。

上海师范大学讲师葛复昌认为:“这种大范围、多学科的讨论,近年来十分罕见,反映出学术争鸣与研究本身的赤诚与执着。”

“每期必读,感到很是解渴。”重庆读者唐富斌来信说,这次学术百家争鸣打破了学术界不同程度存在的沉闷封闭、自说自话的“圈子文化”,“犹如一股清风,令人耳目一新”。

吕梁学院历史文化系学者赵佳丽、李宁撰写四千余字论文,指出这场学术争鸣为史学的大众化提供了一个难得的契机与生动的范例,将提升公众的历史认知和文化素养。

“昆仑石刻”学术争鸣也赢得了媒体同行的赞誉。中国青年报及新京报等评论文章指出,唯有在开放而理性的辩论中,我们才能不断接近真理。在为探索真理不断争鸣时,人类的灵魂自会展现出它高贵的一面。专家学者不回避争议,反而视“百家争鸣”为进步契机,正是这种不断论证、不断推翻的过程,推动了学术的进步。

一位网友说,自己夤夜归家,仍翻开报纸上学术争鸣版细读。他感慨,我们所需不仅只是真假之辩,而是像这样立足学术,有学理依据的争鸣讨论。

这场争鸣是当今时代风貌的生动注脚

“昆仑石刻”学术争鸣,如同一面多棱镜,清晰映射出当代中国所处的历史方位:坚实的社会经济基础、澎湃的科技浪潮、跃升的国民素养,以及一个古老民族走在民族复兴征程上的集体心路历程。

这是物质丰盈后的精神仰望。当“吃得饱、穿得暖”成为基本保障,“看得远、想得深”的精神文化渴求便如春潮奔涌。人们得以将目光投向“昆仑石刻”,探寻文明源头,满足对未知的好奇与对民族根脉的深情追溯。

这是科技为人文赋能的生动体现。高速通信网络覆盖城乡,网民规模全球第一,平台用户活跃度引领全球——没有强大的信息基础设施和传播生态,“昆仑石刻”可能依然局限于小范围探讨。

这是国民素养跃升的必然彰显。教育普及与信息获取的便捷,催生了规模庞大的“知识大众”。人们不再满足于被动接收,而是大胆质疑、多方求证、踊跃发声,深度参与到文化解读之中,以“主人翁”姿态参与文化遗产的认知与传承。

这场争鸣,最深沉、最澎湃的驱动力,正源于当代中国昂扬充沛、日益坚定的文化自信。它辉映出这份自信的深度与广度,是我们文化生命力旺盛的明证。

不过,在这场学术争鸣中,我们也发现,还有一些不和谐现象影响着争鸣推进:

有学者担心参与争鸣会被网暴。上海一位知名教授坦言:“看了贵报的争鸣,心里痒痒,也想参加,但又担心招来不良网民的辱骂。”北京一位专家也有同感:“一些网民对不同观点的学者进行人身攻击,导致学术问题演变为情绪化的网络骂战。”

学术争鸣,贵在发表真知灼见。编辑部在编辑来稿中发现,“学术跟风”现象,尚在一定程度上存在。

有的学者,不能平等待言,有小字辈对其观点提出异议,不是据理力争,而是不屑一顾……

看来,开展学术争鸣,真正做到畅所欲言、知无不言言无不尽,还需要社会各界共同努力。

争鸣仍在继续。我们期待更多的学人参与进来,也希望大家携手涵养风清气正的争鸣环境!

(本报调研组)

学术争鸣,文化自信的“试金石”

学术争鸣,映照的是时代精神与时代风貌!

没有文盛兼备的时代,怎能有众多学人谈霏玉屑,争出玄构;没有系统文化传播、丰富认知积淀,又怎能妙论迭呈,灵奥毕现!

52篇宏文,15万字著述,聚焦的是“昆仑石刻”,然而,字里行间透射的是,满满的文化自信。

其实,学术争鸣带来的,还远远不止于此!

它建构开放包容的学术空间。

史书方志、神话传说、医药知识、交通技术、地理认知、碑刻规范……这场学术争鸣,会聚了不同专业背景的参与者,在多维研究视角中,并骋才思,互矜意匠,突破学术探讨多局限于学术圈内部的藩篱,这样的“破圈”,拓展了相关研究的深度和广度,成功建构起一个全民性、开放的学术讨论场域。可谓:川纳众流,乃成浩荡。

它引领求真务实的学术风尚。

“真理愈辩愈明”,唯有坚持“百花齐放”,方能涵养平等开放、健康包容、活力奔涌的学术环境,最终在反复修正中,收获经得起历史检验的学术成果。本次参与争鸣的各方,无论是声名煊赫的耆宿硕学,还是初出茅庐的青衿翘秀,抑或只是慕名前来的普通读者,只要持论有据,言之成理,即使观点迥异,都能登上这个“擂台”,公开交流,平等对话。可谓:惟真惟实,至善至精。

它消除片面盲目的认知偏差。

各种见解在公共平台上公开发表,引用文献是否准确,观点呈现是否全面,结论表达是否合度,宣之于世,问之于众,更宜引导理性探讨,征得学术真见,最大限度地减少认知偏差。不独如此,观点让公众应知尽知,不仅能及时回应社会关切,还促使史实披露更为周详全面,论点推导更为公开透明,在规范、严谨的争鸣中,查疑释惑,辨伪存真。可谓:正本清源,除旧布新。

它激发昂扬充沛的文化自信。

若无日积月累的文化涵养,若无根植血脉的文化自信,何来大众对“昆仑石刻”争鸣如此高涨的热情?这次广泛讨论,正是大众对传统文化珍视的又一明证。在争鸣中学历法推算、识文献考据、悟科技断代,文化素养铢积寸累,必能使普通人催生以辩证方法认知历史的文化共情。春风化雨,薪尽火传,中华优秀传统文化又怎能不创造性转化、创新性发展?!可谓:黄钟大吕,玉振金声。

“昆仑石刻”这场学术争鸣彰显的精神,永远不老。繁荣发展哲学社会科学,需要学术争鸣;涵育提高全民文化素养,需要学术争鸣;凝聚升华民族文化共情,需要学术争鸣。

我们呼唤这样的学术争鸣!且涵养一方方争鸣的沃土,植下一棵棵争鸣的葱绿,你来、我来、大家一起来!

![老祖宗里有狠人啊[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/4398540406061095168.jpg?id=0)

![真正意义上的“皮痒了”[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/4777285940443718500.jpg?id=0)