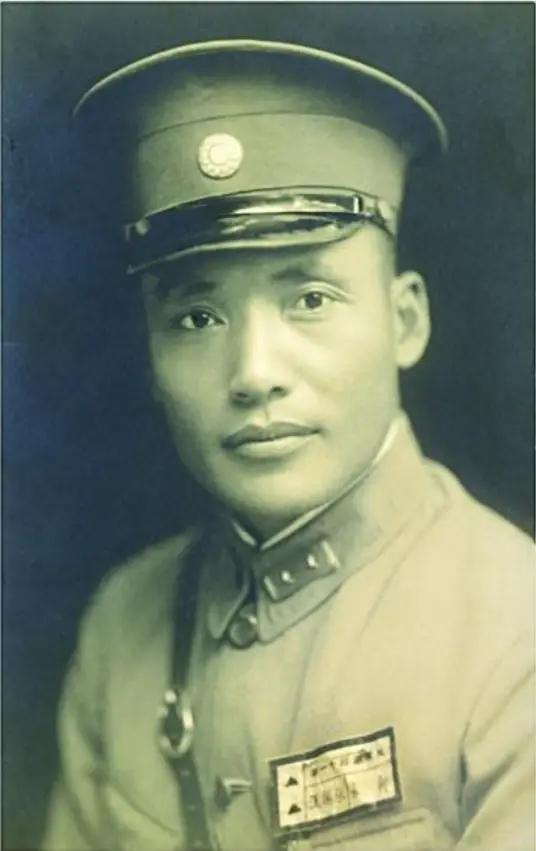

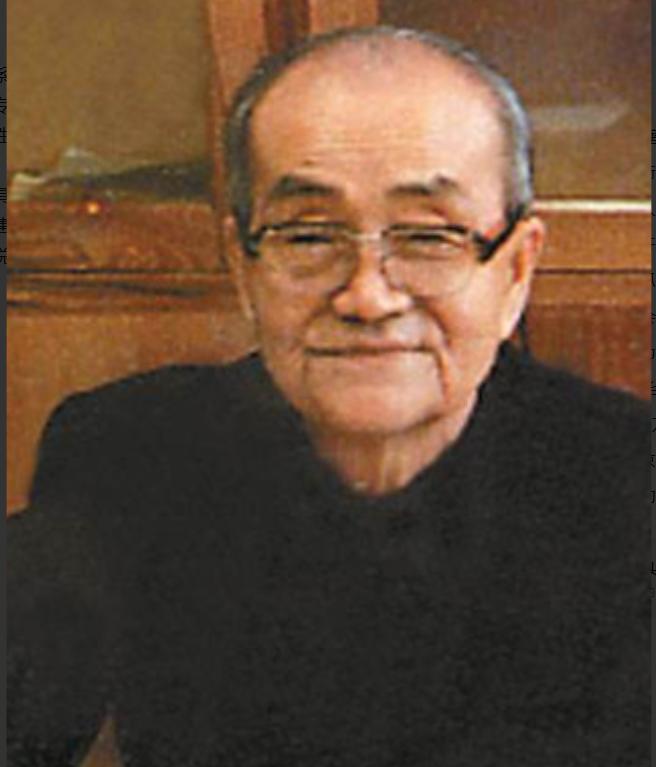

1934年夏秋,赣南大地暴雨如注,泥泞的小路吞噬着红军的草鞋。第五次反“围剿”正打得如火如荼,国民党在瑞金周边修了3000多座碉堡,红军将士们在泥潭中挖工事,补给线被洪水冲断,饿着肚子也要死守阵地。 就在这艰难时刻,凯丰站在江西博生县的土台上,手持铁皮喇叭,声嘶力竭地对7000多名少共国际师的青年喊道:“你们是苏区的火种,革命的未来系于你们手中!”烈日下,赤脚的少年们头戴斗笠,眼神里燃着希望的光,红绸标语在风中猎猎作响。 那时的凯丰,戴着深度近视眼镜,身穿褪色的蓝布军装,腰间挂着铜质墨水瓶,满脑子都是从莫斯科学来的“正规化”理论。他坚信,阵地战是唯一出路,哪怕红军将士们在泥泞中倒下,他也咬牙坚持。 然而,现实狠狠扇了他一耳光——反“围剿”失败,红军被迫长征。凯丰开始动摇:难道自己信奉的“真理”,真的错了? 1935年1月,贵州遵义,柏辉章公馆二楼的小房间里,20多人挤在10平米的空间,木窗外细雨阴冷,炭盆里的火星噼啪作响。遵义会议正在进行,空气中弥漫着浓重的烟草味。 凯丰坐在角落,手指紧攥钢笔,在笔记本上划出一道道深痕。他曾连夜找到聂荣臻,敲着桌子强调:“李德的阵地战符合国际精神!” 可当毛泽东站起身,平静却有力地反问:“丰同志,你说我的打法像《三国演义》,那你读过《孙子兵法》吗?”凯丰哑口无言,脸涨得通红。 那一刻,他感受到前所未有的冲击。毛泽东的游击战术、四渡赤水的“活棋”打法,让他亲眼见证了什么叫“从实际出发”。 尤其是在青杠坡战斗后,他看到毛泽东三昼夜未眠,用竹竿指着地图,拍腿大喊:“妙啊!川军在这里,我们偏往佯动!” 凯丰心头一震:原来,革命不是照搬书本,而是要脚踩泥土、眼观敌情!从那一刻起,他的思想开始松动,但真正的转变,还需要更深的淬炼。 长征路上,凯丰被调到总供给部,负责骡马队运输。1935年,翻越夹金山时,大雪封路,风如刀割,骡马的嘶鸣声刺破寂静。凯丰亲自押运物资,眼看队伍因负重艰难,他果断丢下自己的棉被,将空间腾出来装电台电池。 寒风钻进单薄的军装,他冻得嘴唇发紫,却咬牙坚持。那一夜,他裹着破布坐在雪地里,望着远处毛泽东模糊的身影,第一次感到:革命不是高谈阔论,而是脚下的每一步路、肩上的每一份担子。 长征的苦难,像一把锤子,砸碎了他对“教条”的迷信。他开始反思:如果一味迷信“正规化”,红军还能走到今天吗?这个念头,像种子一样,在他心底悄悄发芽。 1942年,延安整风运动如火如荼。西北局高干会上,凯丰站在众人面前,脱下帽子,深深鞠了一躬,用带着江西口音的嗓音坦诚说道:“我两次犯错的根源,都在于迷信‘正规化’。”台下鸦雀无声,他的近视眼镜后,眼神里满是自省的光。 回想1937年,他在《解放日报》上发表文章,批评张国焘叛逃时夸大了其影响力,结果在抗大礼堂引发四方面军干部的不满,有人当场撕碎报纸。 毛泽东在枣园窑洞里指着文章严肃批评:“张国焘叛逃只带了警卫员,若真能调动整个四方面军,我们早被消灭了!”凯丰低头无言,羞愧如潮水般涌上心头。正是这次次教训,让他彻底明白:宣传也好,决策也罢,脱离实际就是空谈。 从赣南泥泞中的倔强呐喊,到遵义会议上的针锋相对,再到长征雪山中的无言觉悟,凯丰用自己的跌宕人生,告诉我们一个朴素的道理:真理从来不是书本上的教条,而是脚下踩出的路、手中握住的枪。 延安整风后,他脱下“教条”的外衣,真正成为一名脚踏实地的革命者。他的转变,不只是个人的觉醒,更是那个时代无数共产党人思想淬炼的缩影。 参考资料:王健英著. 中共党史风云人物 上[M]. 2002