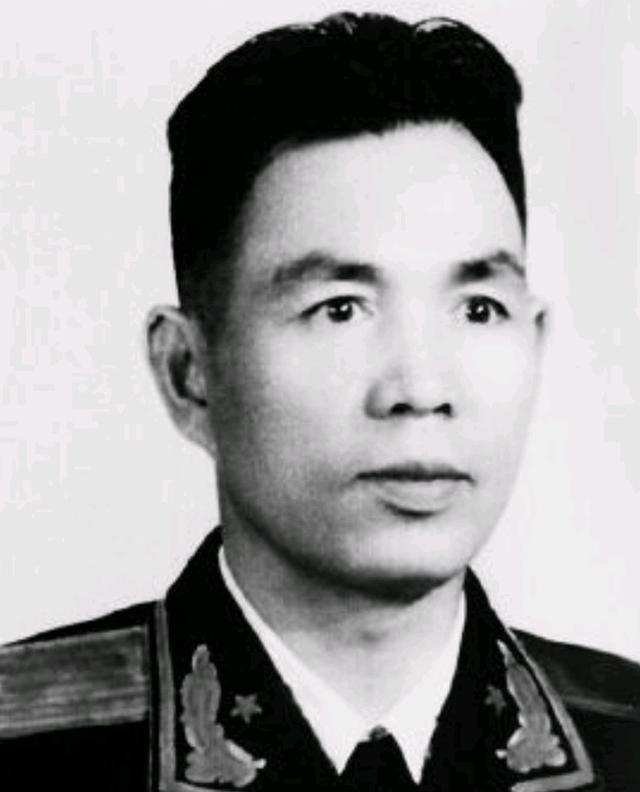

90年代丁盛申请把关系转到深圳,想要一家团聚,纪委:怕是有困难 1995年3月的一天清晨,华灯未灭,深圳市罗湖区的街头已经有工人推着手推车往工地赶。就在这座热气腾腾的城市里,72岁的丁盛正在一家狭小的出租屋里整理文件。他准备把户口和组织关系从南昌转到深圳,理由很简单——儿女全在这儿,老人想在生命后段与家人朝夕相处。资料摞得厚厚一叠,他仍不放心,又把相片、病历和立功证书依次塞进公文袋,“这些都是实打实的凭证,少一张也不行。”老伴在一旁小声提醒:“别累着,你身体要紧。”老人摆了摆手,动作却慢了下来。 这一幕,对老兵而言并不陌生。打仗时,命令来得干脆利落;提请转关系,却要层层申报。材料递到军区纪委后,答复也干脆:“怕是有困难。”简短五个字,既没有驳回,也没松口,像一道闷雷压在老人心头。 为什么会困难?要解释清楚,就得把时间往前拨。1977年5月,丁盛被撤职、开除党籍,原因是一场在上海和平饭店的饭局。三名被定性为“林、江余党的骨干分子”出席,丁盛恰好同桌。会后,他成了“问题人物”。从此,曾经响亮的“丁大胆”成了闲散老人。此后十八年,他在南昌、南京、深圳三地之间辗转,既要养病,又要维持基本待遇。 再往前推,1968年8月,丁盛升任广州军区司令。雷厉风行是他的标识。部队干部做汇报,念稿子磨磨蹭蹭,他当场打断:“要点讲三句,废话省省!”台下鸦雀无声,事后没人敢再照本宣科。也正因这股火劲,他和许世友在1973年互调——许赴广州,他到南京。两人都是真刀真枪打出来的,可在“政治气候”里,许世友更懂进退,丁盛却慢半拍。这一慢,埋下隐患。 1962年,对印自卫反击战打得利落。战场在喜马拉雅山麓,日夜温差近四十度,丁盛掌五十四军核心部队,二十一天横扫印军东北边境防线,收复达旺。印方战俘口中,“丁盛”变成恐怖代号。名气大了,人却没变。他仍四处巡营,看到战士用卷刃铡刀剁猪草,立刻让团长亲自上手体验。第二天,全营铡刀换新。 1952年赴朝支援,“金城反击”定下停战基调。林彪评价他:“打起仗来像狼,管起兵来像锥子。”然而,战功再大,也需要政治安全网,这一点,丁盛始终不够敏锐。毛主席早年就提醒过:“多跟人打交道,别光顾埋头。”老人记得这句话,却没学会使用这张网。 故事再倒回1949年的衡宝。四野对阵白崇禧桂系主力,林彪命各师暂缓行动。电文因山地通讯混乱没送到一三五师,丁盛率部强攻,短短数小时搅乱桂军部署。林彪听报后笑道:“好一个‘丁大胆’!”也是这场误打误撞的胜利,把丁盛从通讯员推到师长舞台。 几十年光阴眨眼即过。改革开放后的深圳,人口从二十万涨到三百多万,一套小两居租金也飞涨。老干部想转入深圳,不仅要解决住房,还牵涉地方财政、医保、干休所编制。市里给出的规定写得很清楚:第一,申请人须有深圳户籍直系亲属;第二,自备住房;第三,原单位保证待遇发放。乍看不苛刻,落到现实全是坎。丁盛的儿女确有深户,可自备住房谈何容易?他们都在外贸公司、工厂打拼,正供房还贷。老父亲若单买一套,拿什么付首付款?至于原单位,南昌方面早已按县团级离休标准核定,若人去了外省,补贴、医药费如何流转,财政口径一时也拿不准。 纪委干部专门到罗湖做过家访。老人执意:“我在广州干休所也行,关键离孩子们近,急事一趟车就到。”工作人员沉吟,记录完毕。临别时,老人递上放大镜陪伴多年的军功章复印件,说:“这些能说明问题。”年轻干部不忍直说,轻声回了句:“政策摆在那儿,领导也挠头。”短短一问一答,是全文唯一的对话,却足见无奈。 有意思的是,丁盛早年不修边幅,却对家属待遇格外上心。1971年刚升任南京军区司令,他给后勤部门提过建议:家属区应设单独医务室,“前方打仗,后方要稳。”那时预算不足,提议没落地。到自己暮年,他成了苦恼者,医疗、住房反成最大牵挂,颇有宿命味。 深圳与南京相隔千里,广州仅130公里。左右权衡,军区纪委给出折中方案:广州军区干休所尚有空房,可供丁盛夫妇居住;如无异议,同年6月调配。消息飞到罗湖,小儿子松了一口气:“爸,周末我照样能开车去看你,两个小时就到。”老人点点头,却没说好坏。眼角细纹抖了抖,像是轻笑,又像是叹息。 此事传到部队老友圈,一些战友议论:“丁盛脾气犟,碰见政策硬,算是棋逢对手。”也有人替他抱不平:“打仗的时候横插几次命都不要,如今养老还搞这么繁琐。”众说纷纭,终究无解。制度的网格既保护也限制,丁盛这一生领教得太多。 1995年夏末,老人入住广州干休所。房间不大,整洁有序。墙上挂两幅照片,一张战地合影,一张全家照。后来有人问他,是否遗憾没搬进深圳。丁盛摇头:“能离孩子近点就好,要求不能太高。”少了火气,多了缓和,与昔日“丁大胆”形成鲜明对比。