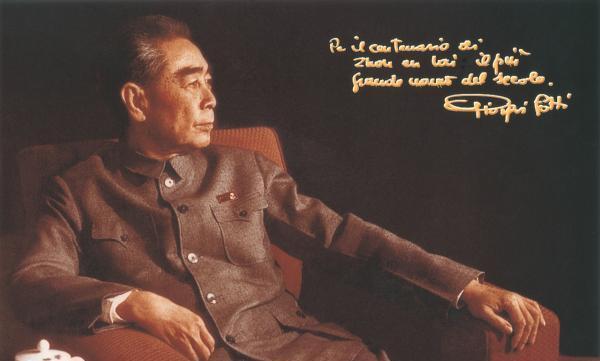

1973年,一名意大利记者对工作人员撒了谎,在我国拍下了一张不被允许的照片。后来这张照片被印刷了9000万张,在国外广为流传,这张照片也成为该记者一生中最为骄傲的照片。 1973年春,一位名叫焦尔焦·洛蒂的意大利记者,站在人民大会堂福建厅的长廊尽头,悄悄调整着手中的徕卡相机。 他明知此时此地的拍摄被明令禁止,却仍旧按下快门,捕捉下中国总理周恩来与意大利外长握手的瞬间。 这张未经许可的照片,此后不仅登上了意大利《时代》周刊的封面,还在全球范围内被印刷超过9000万次,成为冷战时代西方世界对中国最直观、最广为流传的视觉认知之一。 这不是一次简单的“偷拍”,而是一次在冷战语境下、在文化隔阂与政治张力之间完成的跨界行为。照片之外,是东西方对彼此的误解与好奇,是一场关于权力、媒介与历史叙事权的博弈。 1970年代初,世界正经历剧烈的地缘政治重构。1972年尼克松访华震动世界,中国外交从封闭走向开放的步伐开始加快。 意大利在西欧国家中率先与中国建交,1973年更派出高级外交代表团访华,意图打通经贸与政治双重渠道。 正是在这次访问中,洛蒂作为随团记者获得进入人民大会堂的机会,也获得了那一瞬间的“历史许可”。但他并未完全遵守规定。 根据当时中方安排,外媒记者不得在正式会晤期间随意拍照,尤其是涉及国家领导人的画面。 面对安保人员的提醒,洛蒂选择隐瞒身份、假称相机未开机,并趁握手环节的短暂空隙,迅速完成了拍摄。 这种行为在今天看来是典型的职业伦理越界,但在当时西方新闻界却被视为“突破体制限制、捕捉真实历史”的英勇之举。很快,这张照片便在意大利国内引发轰动。 《时代》周刊以整版头条刊发,标题直言:“中国的微笑:周恩来”。照片中,周总理身着中山装,微微前倾,面带微笑,身姿挺拔而克制。 这一形象在当时的西方世界中极具震撼力——它打破了对中国“神秘、封闭、冷漠”的刻板印象,用一种极具人文温度的方式,重塑了西方民众对中国领导人的认知。 照片传播的速度远超预期。除意大利外,法国《世界报》、德国《明镜周刊》、英国《卫报》等多家主流媒体纷纷转载。 据统计,仅在1973至1975年间,该影像在全球范围内被复制、印刷超过9000万次,成为新闻摄影史上最广为流传的东方政治人物影像之一。 值得注意的是,这张照片并非由中国官方发布,也未曾在当时国内媒体上出现。这种“外部视角”所建构的国家形象,其实隐含着极为复杂的舆论结构。 一方面,它确实在国际社会中起到了正面传播的效果,某种程度上弥补了当时中国对外宣传的空白;另一方面,它也暴露出中国与西方之间在媒介控制、舆论主权乃至文化表达上的深层张力。 中国并未第一时间对此照片作出公开回应。这种“默认”的态度,在那个对图像传播高度敏感的时代,颇具意味。 它既体现出周恩来本人在外交场合中一贯的务实与包容,也反映出中国在逐步融入国际秩序过程中,对形象建构策略的审慎调整。 而在洛蒂的个人履历中,这张照片无疑成为其职业生涯的高光时刻。 他曾多次在公开场合表示:“这是我拍过最重要的一张照片,它不仅改变了我对中国的理解,也改变了很多西方人对中国的看法。 ”这种“以违规换影响”的逻辑,在西方新闻界屡见不鲜,但它同样暴露出一种不对等的话语体系——当西方媒体以“自由”为名越界时,东方国家往往只能选择“接受现实”。 这场影像传播的背后,其实是一场关于历史叙述权的无声角力。在西方话语体系中,影像常被赋予“记录真相”的天然正义性,但问题在于,谁来定义“真相”?在什么语境下定义? 这张照片之所以在西方大行其道,不仅因为它拍得“好”,更因为它符合了当时西方社会对“中国转型”的想象期待——一个可以被理解、可以被接触、可以被谈判的中国。 对中国而言,这张照片的意义远不止于传播效果。它在一定程度上参与构建了周恩来作为“国际形象”的符号体系。 与国内宣传中常见的群体式、集体式表达不同,这张照片突出的是个体魅力、人格光辉与外交亲和力。 它补充了西方舆论场中对中国政治人物的认知空白,也为后续中欧文化交流打开一条特殊的沟通通道。但这并不意味着对违规行为的纵容。事实已经证明,新闻伦理与国家主权并非天然对立。 真正负责任的跨文化传播,应当在尊重他国规定的基础上,探索互信与理解的可能路径。洛蒂的这张照片虽然被后世称作“文化外交的意外交响”,但它遗留的争议,也值得我们深思。 今天,在社交媒体与即时传播主导的信息时代,类似的“偷拍奇迹”已难再现。 但这张拍摄于1973年的黑白照片,依然在提醒我们:历史的某些瞬间,并不因快门声的轻响而轻描淡写;它们可能改变认知,影响国家关系,甚至被纳入一个民族对外表达的长链条中。