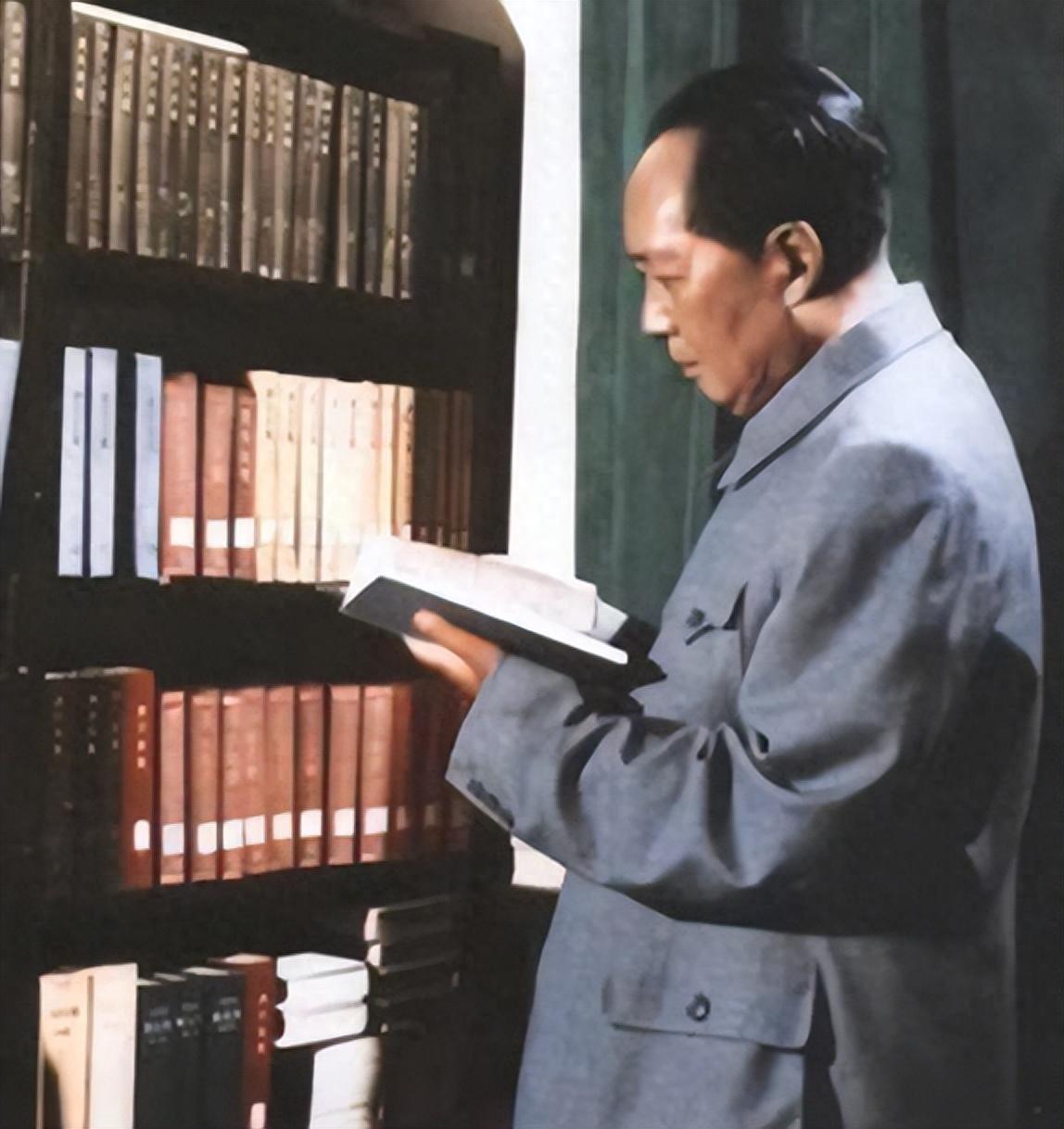

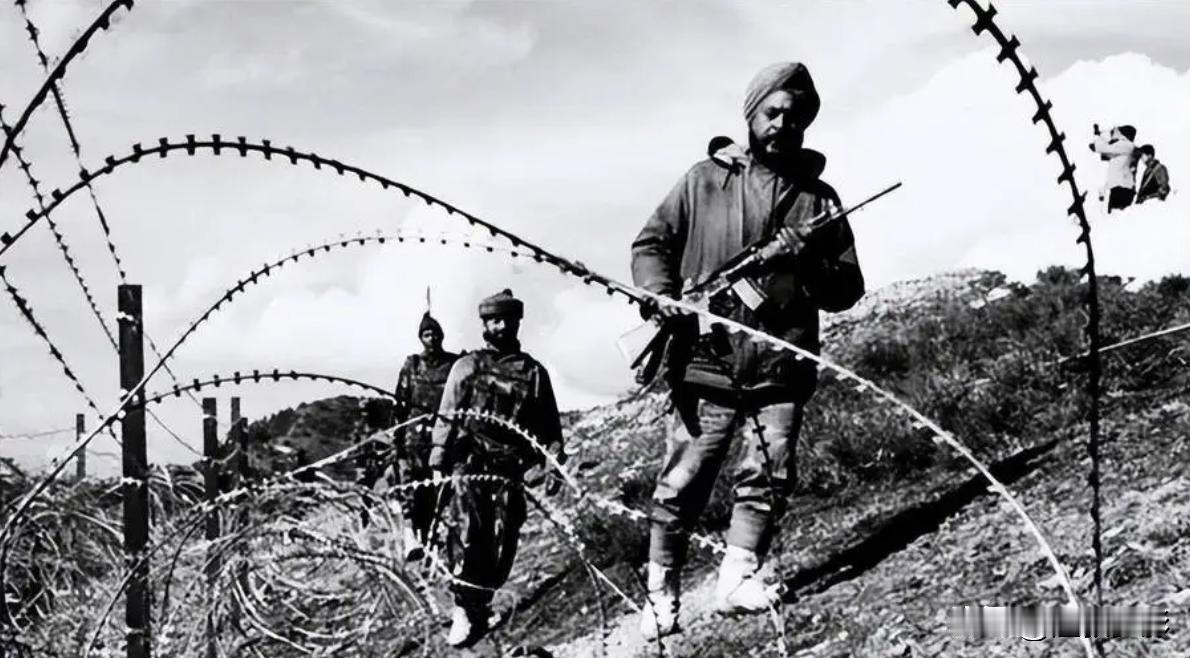

对印反击战5年后中印再次交火,我军伤亡百余人,印军伤亡多少? 1967年9月7日凌晨,乃堆拉山口的高原风像刀子一样刮在脸上,31团2营6连的观察哨传来一句低沉提醒:“连长,印军又把铁丝网往咱们这边拖了半米。” 当时两军阵地相距只有十一米,空气里充满了火药味。六连连长张代元抬头望了望,随口回应:“别慌,只要他们再动一步,就让他们知道什么叫寸土不让。” 这一幕离1962年中印边境战事结束不过五年。那场战争里,解放军以“打得快、打得准、打得狠”的方式收复失地,国际媒体惊呼“世界屋脊上短跑冠军”。毛主席的那句质问“印度怎么敢和中国动手”仍在军中流传。然而印度并未彻底吸取教训,原因盘根错节。 首先,领土冲动早已写进印度当时的政治话语。尼赫鲁在国大党内部地位一度动摇,国内经济增速下滑,他急需一场“外部威胁”来稳住根基。“只要我们寸步不让,国内就会团结。”尼赫鲁对幕僚放言。为了实现这个目标,他在北方边境步步紧逼。 其次,冷战格局给印度递上了“安全感假象”。美苏出于各自全球布局,竞相向新德里示好。1958—1962年间,美国以“发展援助”名义送来40亿美元;苏联干脆把米格战机的生产线和部分图纸甩给了印度。华盛顿和莫斯科都算错了一笔账——钱和飞机能增强火力,却并不自动生成真正的战略定力。 第三层诱因来自1965年印巴冲突。印度虽未讨到多少便宜,却在短暂的胜利宣传中尝到甜头,军方高层由此误判,中国此刻正忙于国内事务,不会再硬碰硬。于是,1967年的边境开始出现试探。 9月7日的对峙只是火苗。当天交涉时,印军士兵突然用刺刀挑伤我方人员,两名解放军立刻反击,印军落荒而逃。消息通过山道电台传到营部,上级给出的指示只有四个字——寸土必争。31团全员进入一级战备。 9月11日上午,112旅约110名印军携带轻重机枪和爆破筒再度逼近铁丝网。印军少校大声叫嚣:“你们再不退,我们就开火。”张代元冷静回答:“这里是中华人民共和国的土地,没得退。”对话刚落,印军手榴弹已飞过铁丝网,机枪哒哒作响。我方机枪2连连长李彦成在掩体前中弹牺牲,6名战士受伤——战斗被迫升级。 解放军的还击迅猛异常。六连以五分钟的突击切断印军前沿火力,张代元一脚踢倒那名少校,随后射手补上一梭子点射将其击毙。战后清理,地面留有57具印军尸体,其余伤员扶持着退向后方。双方炮兵紧接着上阵,山口回荡着榴弹爆炸的回声。我军射击参数精准,一度将对方炮点压制得只能盲射。 五天后,中方与印方在控制线附近交接遗体。随军摄影机记录下了木箱被抬上吉普、一具具裹尸布盖着军帽的画面。这些底片后来成为判断伤亡数字的重要佐证。中方统计:我军阵亡32人、伤91人,总计123人。截获的印军电报和当场遗留装备表明,对方伤亡高达607人。 然而返回新德里后,印度国防部立即发布“辉煌战绩”:印军仅阵亡88人,却给中国造成340人死亡、450人受伤。数据一出,驻南亚的多国军事观察员几乎同时摇头。一位英国分析员私下嘲讽:“没有照片,没有战俘,连弹壳都拿不出,却能写出整整一页表格,真是难为他们的文案了。” 乃堆拉冲突之后,印度边境部队收敛了整整二十年。此役的教训其实简单:武器可以援助,士气只能自炼;山地作战讲究组织、地形、补给,靠舆论包装不出胜果。更重要的是,面对一个不惧战争、且具备快速机动能力的对手,任何侥幸心理都将转化为伤亡数字。 历史不会按照愿望书写,只会按照实力排序。五六十年前如此,当下依旧如此。

评论列表