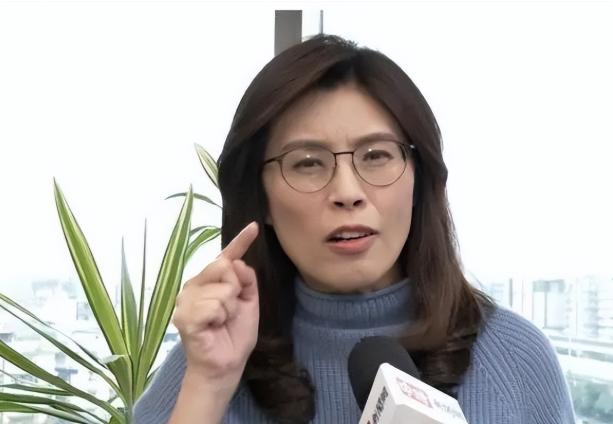

如果台湾回归后,省长这把“接力棒”该交到谁手里? 不是看谁的口号喊得响,也不是看谁的背景够硬,关键得符合四个硬指标:国家立场不能有半点含糊,行政本事得经得住考验,老百姓得打心底认可,还得能让两岸从“隔层纸”变成“一家人”。 这四个指标里,每一条都得有实实在在的人和事撑着,光说理论太干,咱们就从当下台湾地方治理里找些靠谱的例子,看看什么样的人真能扛住这份担子。 先说说国家立场这个“底线题”。这不是逢年过节讲两句“支持统一”就够的,得在平时的施政里藏着“一个中国”的根。 就像台中市长卢秀燕,她任上推动的“两岸农产直供专案”,没搞什么“特殊化”说辞,就是明明白白把台湾的菠萝、莲雾通过正规渠道卖到大陆,还主动对接大陆的检验检疫标准,既帮农民解决了销路,又暗合了“两岸同属一个市场”的逻辑。 2024年台北统派团体抗议外国政客干涉时,卢秀燕虽然没到现场,但通过市政平台发声“台湾事务是中国内政,外人无权置喙”,这种不回避、不模糊的态度,就是国家立场的具体体现。 未来的省长就得有这份清醒,不能被“台独”势力的小伎俩绕进去,也不能怕外部压力就打退堂鼓,得像卢秀燕这样,把立场揉进每一件民生小事里,让台湾同胞知道:维护国家统一,最终受益的是自己。 再看行政经验这个“实操题”。治理台湾不是过家家,从两岸社保衔接的“小事”,到产业政策对接的“大事”,都得有能理顺复杂关系的本事。 卢秀燕在台中做的“交通微循环改造”就很能说明问题,台中老城区道路窄、停车难,之前几任管理者都没解决好。 她上任后没搞大拆大建,而是联合大陆的交通规划团队,借鉴深圳“社区公交+共享单车”的模式,还协调本地商家划出临时停车位,不到半年就把老城区的拥堵率降了15%。 有台中市民说:“以前出门堵半小时,现在10分钟就能到菜市场,这才是真干事的。”这种能把大陆经验和台湾本地实际结合起来的能力,正是未来省长需要的。 反观有些地方官员,处理两岸企业纠纷时,连大陆《外商投资法》和台湾《两岸人民关系条例》的衔接点都搞不清,拖了大半年才解决,最后企业都想撤资。 行政经验不是熬年限熬出来的,是像卢秀燕这样,能在“接地气”的问题里找到解决方案,能在两岸制度差异里找到平衡点,这样才能让回归后的治理不“掉链子”。 民望基础这个“民心题”,从来都是靠实打实的民生成绩攒起来的,云林县长张丽善就是个典型。云林是农业县,农民最愁的就是农产品卖不上价、老人看病不方便。 张丽善没搞“形象工程”,而是一头扎进田里,帮农民对接大陆的电商平台,把本地的黑豆做成养生粉卖到大陆,让一斤黑豆的收购价从20元新台币涨到35元。 她还推动“两岸医疗协作点”落地,让云林的老人不用跑台北,在家门口就能享受到大陆专家的远程诊疗。 2025年初的民调里,她的满意度高达72.8%,成了台湾首个“五星县长”,有网友说:“张县长没说过一句空话,就凭让老人看病方便、农民能赚钱,我就认她。” 未来的省长就得学张丽善这种“扎根基层”的劲儿,别总想着搞大项目、出政绩,得先弄清楚台湾同胞最愁什么。 先把这些“小事”解决好了,民望自然就来了。 最后是推动融合发展这个“加分题”,得让台湾同胞真切感受到“融合不是负担,是机遇”。 新北市长侯友宜在这方面做的尝试就很有参考性。 他任上推动的“新北-苏州产业对接计划”,没搞虚头巴脑的签约仪式,而是直接组织新北的半导体配套企业去苏州考察,帮30多家台企找到了大陆的下游厂商,其中一家做芯片封装材料的台企,去年在大陆的订单量翻了一倍。 他还搞了“两岸青年创业实训营”,让新北的年轻人去大陆互联网公司实习,有参加过的青年说:“以前觉得大陆只有大厂,去了才知道有这么多创业机会,回来就开了家跨境电商公司。” 这种不喊“融合”口号,而是帮企业找市场、帮年轻人找机会的做法,才是真融合。 可能有人会说,卢秀燕、张丽善、侯友宜也不是完美的,比如卢秀燕在两岸文化交流上做得还不够多,侯友宜在住房问题上解决得还不够好。 但要知道,省长这个岗位不需要“完美圣人”,需要的是能在四个核心指标上都“达标”,还能不断改进的人。 这三个人的例子证明,只要守住国家立场、抓实行政能力、攒足民望、找对融合方法,就能得到台湾同胞的认可。 台湾回归不是“终点”,而是两岸共同发展的“起点”。省长手里的权力,说到底是为了让亿万台湾同胞过上更好的日子。不管最后是谁当选,都得记住:国家立场是“根”,行政能力是“干”,民望是“土”,融合是“光”,少了哪一样,都撑不起台湾的未来。 对此你有别的想法吗,评论区聊聊。